臨床研修ブログ

- トップ

- 臨床研修ブログ

水戸済生会総合病院は、救急医療から緩和医療まで多彩な症例が経験できる総合力の高い地域の基幹病院です。

医師の生涯のうち最も実りある初期臨床研修期間を私たちは強力にサポートします。

内科地方会で発表してきました!

2月2日に内科学会関東地方会で

2人の先生が発表してきました。

研修医1年目の高橋先生と、

腎臓内科で後期研修中の松永先生。

二人とも堂々としたプレゼンで、

座長の質問にも落ち着いて答えて

いました。

ちなみに腎臓内科の海老原先生

(副院長)も座長を務めており、

共同演者の椎名先生も含めての

記念写真 ?がこちらです。

↓↓↓

おそらく、あなたも学会発表デビューは

地方会になると思います。忙しい中での

発表準備は大変ですが、指導医が

ほとんどスライドを作ってくれて発表

だけ、というのでは勉強になりません。

症例発表といえ、数多くの文献を集め、

スライドを作って、想定される質問を

予想しながら原稿を作る。時間内に

終わるようにプレゼンの練習をして、

当日発表するという手順は、

これから何度もあるし、数をこなす

ほど上手になります。

今回も、文献の集め方やスライドの

作り方を指導医や先輩たちに

教えてもらいながら、まとめ上げて

いました。そしてせっかく発表したので、

次はケースレポートにまとめて雑誌に

投稿するまで、もうひと頑張りです。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆第19回水戸医学生セミナー

~内科と救急のエッセンスを体験しよう~

平成31年3月2日(土) 、3日(日)

の2日間で開催します。

多発外傷患者が搬送されて来た時、

初めに何をしますか?

もし多数傷病者が発生する多重事故や

災害が発生した時、あなたが最初に

するべきことは何ですか?

大学では教えてくれない現場での対応を、

この「究極の体験型セミナー」で

身に付けてください!

現在参加者募集中です。

定員まで若干名の空きがあります。

お急ぎお申し込み下さい!!

開催概要はこちらから

↓

http://www.mito-saisei.jp/resident/mitoigakuseiseminar19.html

◆病院見学や、ご質問・お問い合わせは

こちらからご連絡ください。

↓

http://www.mito-saisei.jp/resident/contact.html

—–

P(リン)のお話・3

今回は低P血症に関してです。

前々回のPの体内動態から考えて

わかるように、低P血症の原因も

①腎臓からの排泄増加

②腸管からの吸収低下

③細胞内への移行

に分けて考えることができます。

①腎臓からの排泄増加

副甲状腺機能亢進症

先天性疾患(骨軟化症、X連鎖性低P血症性くる病など)

腎移植後

薬剤(利尿剤、抗がん剤、グルココルチコイド、

アセトアミノフェン、フェジン®)

Fanconi症候群

②腸管からの吸収低下

経口摂取低下

ビタミンD不足

慢性下痢

P吸着剤

慢性飲酒

③細胞内への移行

呼吸性アルカローシス

Hungry bone syndrome

糖尿病性ケトアシドーシスの治療中

栄養失調やアルコール依存者への栄養補給

白血病

テオフィリン

などが挙げられます。

薬剤性のものとしてアセトアミノフェン

とありますが、こちらは中毒の際に

起こる可能性がある程度です。

フェジンでの低P血症に関してはPTHの

活性型ビタミンD産生作用の低下や

尿細管での再吸収の抑制が考えられて

います。

糖尿病性ケトアシドーシスの場合、

細胞内からPが細胞外へ移動して

いるため、濃度は正常に見えるが

体内のPが減少しています。その状態で

治療することにより低P血症を起こす

ことがあります。

急激なPの低下は横紋筋融解などを

引き起こす可能性もあるため、Pを補充

しながら治療することが必要です。

また外来で見かける軽度の低P血症の

中には、食後採血で細胞内にPが取り

込まれているだけのものもあるので

正確なPの値としては、空腹時が望ましい

とされています。

治療としては経口での摂取になります、

その際、乳製品などを積極的に摂取して

もらうように指導を行うこととなります。

1.0㎎/dl未満の高度の低P血症の場合には

リン酸Naなどを使用して経静脈的に

補正することになります。

ICUなどで高カロリー輸液などを行う際に

低P血症に気づかず行ってしまうと

肝機能障害などを起こすことがあるため

注意が必要です。

(腎臓内科のベイマックス)

—–

頭が真っ白になりました・・・

「冷静に考えればそんなに難しいこと

じゃないのに、あの場でいろいろ言わ

れると頭が真っ白になる・・・・。

できなかったことは悔しいけど学生の

うちに「知っているのとできるのは違う」

ってことに気が付けたのは大きな収穫

でした。」

これは水戸医学生セミナーでのメディカル

ラリーを終えた直後の参加者の言葉です。

ラリー中に、この医学生が何をしていい

のか分からず立ち尽くしていたので、

終了後にスタッフが「どうでした?」と

尋ねたらこの言葉が返ってきたそうです。

水戸医学生セミナーでのメディカルラリー

は医学生と研修医の4,5名が1チームと

なって、約20分間のラリー中にスタッフ

が演じる患者のトリアージ、診断、処置を

行い、その点数を競うものです。

スタッフは臨調感あふれる演技で、

参加者を戸惑わせます。

冒頭の医学生は、外傷患者を評価して、

それに続けて現場での処置をしようとして

いたのですが、別の傷病者役のスタッフから

「はやく何とかしてくれ!」と大声で

言われてしまったことで頭が真っ白に

なってしまったのです。

あなたが知識としては知っている、理解

していることでも、実際にやってみると

出来ないことは多くあります。

「そんなに難しいことじゃないのに・・・、」

と、「できない自分」と今のうちに対峙

しておくことは、これからの臨床の現場

に出ていくあなたにとって間違いなく

貴重な経験になります。

そんな

な経験ができる水戸医学生

セミナーのメディカルラリーに

ぜひ、あなたも挑戦してください!

参加者のラリーの感想は

↓

・リアリティーを追及しており、とても

楽しむことが出来た

・とても緊迫感があり、現実差があり勉強に

なった

・大学の実習ではできない経験をたくさん

得ることができた

・実際に体を動かすことの難しさを痛感した

・何もできなくて情けなく思ったが、本当に

貴重な経験になった

水戸医学生セミナーは外傷を含めた

救急医療や身体診察を通した内科診断学、

言うなれば臨床における「動」と「静」を

学べる究極の「体験型セミナー」です。

平成31年3月2日(土)と3日(日)の

2日間で開催します。

あなたも是非メディカルラリーに挑戦

してください!参加をお待ちしています!

第19回水戸医学生セミナーの

申込みはこちらのメールから

↓

メールには

・お名前

・大学名および学年

・住所

・携帯電話(前日や当日の連絡先)

以上を必ずご記入ください。

お申し込み後は、自動返信メールが

送信されます。

追って担当者からご連絡します。

(編集長)

—–

P(リン)のお話・2

今回は高P血症についてです。

ほとんどは低Ca血症に伴うもの

と言われていますが、高P血症の

原因としては

①腎臓からの排泄低下

②腸管からの吸収亢進

③細胞内からの移行

④偽性高P血症

に分けることができます。

①腎臓からの排泄低下

腎機能低下

副甲状腺機能低下症

偽性副甲状腺機能低下症

末端肥大症

ビスホスホネート製剤

②腸管からの吸収亢進

経口摂取の増加

ビタミンD過剰

③細胞内からの移行

二次性副甲状腺機能亢進症

呼吸性アシドーシス

腫瘍崩壊症候群

④偽性高P血症

高γ―グロブリン血症

高ビリルビン血症

脂質異常症

溶血

以上のような鑑別が挙げられます。

副甲状腺機能低下症と二次性

副甲状腺機能亢進症があるので

混乱があると思いますが、

副甲状腺機能低下症の場合には

腎臓からのP排泄にかかわるPTHが

不足するため高P血症となります。

一方、二次性副甲状腺機能亢進症

の場合には腎機能が廃絶している

ためPが排泄されず、PTHの作用

により骨からPが遊離するために

起こります。

臨床でよく見かける内服薬として

ビスホスホネート製剤もありますが、

こちらは近位尿細管からのP吸収を

増大させる作用があるため起こります。

治療としては食事からのP制限と

P吸着薬が基本となります。

食事のP制限に関しては乳製品や

たんぱく質を多く含むものの制限が

必要になることが多く、いつも

栄養士さんが良く指導をしてくれます。

おなじ肉でも鶏肉のほうが牛肉より

Pの含有率が低いなど食材の工夫も

必要になります。

P吸着薬に関してはいくつか種類が

あり、Ca系、Fe系、ポリマー系、Rn系

などがあります。透析をしているか

どうか、Caやi-PTHなどのホルモンも

含めて個々の患者さんに合わせて

どの薬剤を選択するのかを検討する

必要があります。

またP低下作用の強さや副作用なども

それぞれ違いますし、内服のしやすさ

なども検討する必要があります。

次回は低P血症について紹介します。

(腎臓内科のベイマックス)

病棟での一コマ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆第19回水戸医学生セミナー

~内科と救急のエッセンスを体験しよう~

平成31年3月2日(土) 、3日(日)

の2日間で開催します。

多発外傷患者が搬送されて来た時、

初めに何をしますか?

もし多数傷病者が発生する多重事故や

災害が発生した時、あなたが最初に

するべきことは何ですか?

大学では教えてくれない現場での対応を、

この「究極の体験型セミナー」で

身に付けてください!

現在参加者募集中です。

定員まで若干名の空きがあります。

お急ぎお申し込み下さい!!

開催概要はこちらから

↓

http://www.mito-saisei.jp/resident/mitoigakuseiseminar19.html

◆病院見学や、ご質問・お問い合わせは

こちらからご連絡ください。

↓

http://www.mito-saisei.jp/resident/contact.html

—–

P(リン)のお話・1

久しぶりに腎臓内科のベイマックスが

記事を書いてくれました。ニッチな

ネタかもしれませんが、臨床では大事

です。ぜひご一読ください!

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ICU管理中の患者さんのPが低い・・・

透析患者のPが高い

・・・

あなたが、看護師さんからこんなこと

言われたらどうしますか?

今回からP(リン)のお話です。

ヒトの体の中には約600gのPが

存在し、そのうち85%は骨に存在

しています。

Pは体内ではcAMPやcGMPなどの

情報伝達のメッセンジャーやATPなどの

エネルギー、補酵素、リン脂質などで

使用されています。

そのためPが体内から少なくなると

エネルギーや情報伝達などがうまく

働かなくなります。また、Pが多くなると

動脈硬化につながります。

ヒトの体内ではどのように摂取され、

どのように調整を受けているのでしょうか?

まず、食事(乳製品やたんぱく質の多い

もの、保存料など)に含まれるPは

十二指腸や小腸で吸収されます。

この時にビタミンDの作用を受けて

吸収が良くなります。(ビタミンDが

十二指腸などにあるⅡb型Na-Pi共輸送体

の働きを高めるためです。)

余分なPは腎臓から排泄されます。

まず糸球体で濾過されたPの80%は

近位尿細管で再吸収されます。

腎臓でのP排泄を調節する因子としては

PTH、活性型ビタミンD、FGF23、

細胞外液量の増加、グルココルチコイド、

ドパミンなどがあります。

またP排泄を抑制する因子としては

成長ホルモンやインスリンがあります。

次回は、これらが異常を見た時に

どのような病態を考えるべきか?

について紹介します。

(腎臓内科のベイマックス)

救急搬送患者の対応中

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆第19回水戸医学生セミナー

~内科と救急のエッセンスを体験しよう~

平成31年3月2日(土) 、3日(日)

の2日間で開催します。

多発外傷患者が搬送されて来た時、

初めに何をしますか?

もし多数傷病者が発生する多重事故や

災害が発生した時、あなたが最初に

するべきことは何ですか?

大学では教えてくれない現場での対応を、

この「究極の体験型セミナー」で

身に付けてください!

現在参加者募集中です。

開催概要はこちらから

↓

http://www.mito-saisei.jp/resident/mitoigakuseiseminar19.html

◆病院見学や、ご質問・お問い合わせは

こちらからご連絡ください。

↓

http://www.mito-saisei.jp/resident/contact.html

—–

20分間の真剣勝負?

まず、病室前の廊下で簡単な症例提示

があります。

「78歳の男性。3日前に呼吸困難感を

主訴に救急車で搬送されてきました。」

検査所見などは一切提示されないまま、

「さあ、20分間で診察をして、身体所見と

考えられる診断をまとめて下さい。」

水戸協同病院でのPhysical examination

roundは、このように始まります。

病室に入る時にアルコールで手を消毒

しているか?患者さんに挨拶しているか?

これらもチェックポイントです。

そして、患者さんには基本的に

質問(問診)をしてはいけません。

冒頭の症例はCOPDの急性増悪の

症例で、診察時はだいぶ呼吸状態も

落ち着いてきている時でしたが、

診察する医学生は緊張しながらも、

チームメンバーと相談しながら、

身体所見を一生懸命に取っています。

ではここで、あなたにも質問です。

COPDの際に見られる身体所見を

挙げて下さい。

↓

↓

いろいろありますが、

あなたはいくつ言えましたか?

・口すぼめ呼吸

患者さんはほとんど無意識にやって

いますが、Auto PEEPの効果があります。

・気管短縮

肺の過膨張で横隔膜が下がるため、

肺や気管が下に引っ張られて、相対的に

気管が短く見える。胸骨上縁と輪状軟骨

までの距離が2横指以下の時に言う

・胸鎖乳突筋の肥大

呼吸補助筋を使うので肥大してくる

・剣状突起下での心尖拍動

肺の過膨張で心臓も下に引っ張られて、

心尖拍動が剣状突起付近に移動してくる

・フーバーサイン

これも肺の過膨張で胸郭の動きが制限

され、下部肋骨が吸気時に内側に移動

すること

・バチ指

いちおうCOPDの身体所見ですが、

COPD単独でバチ指は稀です。

肺癌などの検索をしましょう。

(よく、徳田先生が強調しておられます)

COPDの身体所見は、他にもいろいろ

ありますが、ラウンド終了後は、

このような所見とその解釈を、

担当の研修医からフォードバックして

もらいます。

五感をフルに使って真剣に身体診察に

取り組み、身体診察後の詳細なフィード

バックを受けると、もう一度ベッドサイドに

行ってみたくなるはずです。

あなたは身体診察のみの20分間で

どこまで診断に迫れるのか?

水戸協同病院でのPhysical examination

roundに、ぜひ挑戦してみて下さい。

第19回水戸医学生セミナーは

平成31年3月2日(土)、3日(日)

の2日間で開催します

現在参加者を募集中です!

お急ぎお申し込み下さい!!

第19回水戸医学生セミナーの

申込みはこちらのメールから

↓

メールには

・お名前

・大学名および学年

・住所

・携帯電話(前日や当日の連絡先)

以上を必ずご記入ください。

お申し込み後は、自動返信メールが

送信されます。

追って担当者からご連絡します。

過去の参加者の感想は・・・

↓↓↓

・初めて身体診察をさせてもらい緊張で

後悔ばかりでしたが、学生がこれ程

任せてもらう機会はないと思うので

貴重な体験になりました。

・実際の患者さんを診察させていただいた

ので所見が印象に残りました。フィード

バックもあり診察しっ放しにならなかった

のも良かったです。

・普段、自分がいかに身体診察を怠って

いるかが分かりました。今後、実習では

もっと主体的に患者さんに関わって

いきたいと思います。

お申し込みはこちらのメールから!

↓↓

—–

血培陽性です!

80歳台の女性。

尿路感染症による発熱で、

体動困難となり入院しました。

入院時の血液培養は陰性で、

尿培養は素直な大腸菌(E.coli)。

点滴でセフェム系抗菌薬を選択して

順調に発熱も尿所見も改善して

いました。

ところが入院4日目に突然の

悪寒戦慄を伴う発熱を来しました。

再度血液培養を2セット採取したところ、

翌日の夕方に細菌検査室から、

「先生!血培陽性でした。4本中1本から

GPC(グラム陽性球菌)が出ました。」

こんな時、あなたは次にどうしますか?

↓

↓

このような状況で考えておくべきことは

点滴ラインからの血流感染です。

特に黄色ブドウ球菌(Staphylococcus

aureus)による菌血症は感染性心内膜炎

や腸腰筋膿瘍など、厄介なことに

つながる可能性があり、決して甘く

見てはいけません。

患者さんの状態によっては、

菌が同定される前に適切な抗菌薬に

変更するなど、迅速な対応が必要と

なります。

一方で、血液培養を採取する際の

汚染(Contamination)の可能性も

考えられます。

具体的には表皮ブドウ球菌

(Staphylococcus epidermidis)の

場合です。

そこであなたは、

「菌の同定や感受性はどうですか?」

と聞いてみましたが、「明日にならないと

分かりません」と言われてしまいました。

でもあなたは、ここで引き下がっては

いけません。

「コアグラーゼはどうですか?」

と、聞いてみて下さい。

コアグラーゼ陽性か陰性かで、

菌がある程度推察できます。

もし、コアグラーゼ陽性(CPS:

Coagulase Positive Staphylococcus)

なら黄色ブドウ球菌

コアグラーゼ陰性(CNS:

Coagulase Negative Staphylococcus)

なら表皮ブドウ球菌となります。

4本中1本でCNSなら、汚染菌の可能性

が高くなり、もう少し様子を見ても良い

かな?と判断できます。

一方、CPSなら点滴ラインからの

血流感染がより疑わしくなるので

ラインの抜去・差し替えと共に

抗菌薬の変更を検討します。

臨床的にヤバそうな患者さんなら、

MRSAの可能性を考えてバンコマイシン

(VCM)を考慮します。後日、MRSAでは

ないことが判明すれば第1世代セフェムの

セファゾリン(CEZ)を選択します。

状態のよい患者であれば、そう慌てる

ことはないかもしれません。しかし、

状態の悪い患者さんに血液培養で

GPCが検出されたら、速やかな対応が

必要となる場合があることは知って

おいて下さい。

こんな時、菌が同定されなくても、

ある程度がヤバいか、ヤバくないかの

判断ができることを知っておきましょう。

(編集長)

入院患者のカンファ中

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆第19回水戸医学生セミナー

~内科と救急のエッセンスを体験しよう~

平成31年3月2日(土) 、3日(日)

の2日間で開催します。

多発外傷患者が搬送されて来た時、

初めに何をしますか?

もし多数傷病者が発生する多重事故や

災害が発生した時、あなたが最初に

するべきことは何ですか?

大学では教えてくれない現場での対応を、

この「究極の体験型セミナー」で

身に付けてください!

現在参加者募集中です。

開催概要はこちらから

↓

http://www.mito-saisei.jp/resident/mitoigakuseiseminar19.html

◆病院見学や、ご質問・お問い合わせは

こちらからご連絡ください。

↓

http://www.mito-saisei.jp/resident/contact.html

—–

シナリオ作成中!

メディカルラリーは映画やドラマと

一緒でシナリオが大事です。

水戸医学生セミナーで行うメディカル

ラリーでは、シナリオを当院のJ2

(2年目の初期研修医)が作っています。

理由は、初期研修医目線のシナリオが

医学生のあなたにとって一番リアル

だからです。

そしてこのシナリオ作りは、J2の卒業

作品的な感じになっています。これは

当初予想していなかった思わぬ効果

なのですが、研修医がシナリオを作る

ということは、ACLSやJATEC、MCLS

をよく理解していなければできません。

また自分たちがER当直などで経験した

症例やエピソードをベースに作られる

ので、自分たちの対応を反省し、かつ

症例の理解が深まるなど、教育的な

効果も大きいのです。

第17回セミナーの集合写真

出来上がったシナリオを見ると、

日常のあるあるや、自分たちの失敗

したポイントを上手にちりばめて仕上げ

ているので、毎回のことながら感心して

しまいます。

そんな研修医目線での

メディカルラリーを経験できる機会は、

水戸医学生セミナーしかありません。

ただいま第19回水戸医学生

セミナーの参加者を募集中です!

お急ぎお申し込み下さい!!

申込みはこちらのメールから

↓

メールには

・お名前

・大学名および学年

・住所

・携帯電話(前日や当日の連絡先)

以上を必ずご記入ください。

お申し込み後は、自動返信メールが

送信されます。

追って担当者からご連絡します。

過去の参加者の感想は・・・

↓↓↓

・本当に参加して良かったです。またぜひ

次の機会に参加させて頂けると嬉しいで

す。

・すべてに関して大変満足でした。特に

先生方が非常に丁寧に教えて下さって

知識、手技ともにセミナーの参加前に

比べて身についたと思います。

お申し込みはこちらのメールから

↓↓

—–

頭が真っ白になりました・・・

「冷静に考えればそんなに難しいこと

じゃないのに、あの場でいろいろ言わ

れると頭が真っ白になる・・・・。

できなかったことは悔しいけど学生の

うちに「知っているのとできるのは違う」

ってことに気が付けたのは大きな収穫

でした。」

これは水戸医学生セミナーでのメディカル

ラリーを終えた直後の参加者の言葉です。

ラリー中に、この医学生が何をしていい

のか分からず立ち尽くしていたので、

終了後にスタッフが「どうでした?」と

尋ねたらこの言葉が返ってきたそうです。

水戸医学生セミナーでのメディカルラリーは

医学生と研修医の4,5名が1チームとなって、

約20分間のラリー中にスタッフが演じる

患者のトリアージ、診断、処置を行い、

その点数を競うものです。スタッフは臨調感

あふれる演技で、参加者を戸惑わせます。

冒頭の医学生は、外傷患者を評価して、

それに続けて現場での処置をしようとして

いたのですが、別の傷病者役のスタッフから

「はやく何とかしてくれ!」と大声で言われて

しまったことで頭が真っ白になったのです。

あなたが知識としては知っている、理解

していることでも、実際にやってみると

出来ないことは多くあります。

「そんなに難しいことじゃないのに・・・、」と、「できない自分」と今のうちに対峙

しておくことは、これからの臨床の現場

に出ていくあなたにとって間違いなく

貴重な経験になります。

そんな貴重な経験ができる水戸医学生

セミナーのメディカルラリーに

ぜひ、あなたも挑戦してください!

参加者のラリーの感想は

↓

・リアリティーを追及しており、とても楽しむ

ことが出来た

・とても緊迫感があり、現実差があり勉強に

なった

・大学の実習ではできない経験をたくさん

得ることができた

・実際に体を動かすことの難しさを痛感した

・何もできなくて情けなく思ったが、本当に

貴重な経験になった

水戸医学生セミナーは外傷を含めた

救急医療や身体診察を通した内科診断学、

言うなれば臨床における「動」と「静」を

学べる究極の「体験型セミナー」です。

あなたの参加をお待ちしています!

第19回水戸医学生セミナーの

申込みはこちらのメールから

↓

メールには

・お名前

・大学名および学年

・住所

・携帯電話(前日や当日の連絡先)

以上を必ずご記入ください。

お申し込み後は、自動返信メールが

送信されます。

追って担当者からご連絡します。

(編集長)

—–

嘔気の鑑別 その2

前回は嘔気の鑑別を紹介しました。

「嘔気」をキーワードにすると

鑑別が非常に多くなってしまいますが、

カテゴリーで考えていくと、少し楽に

なります。

では今回は提示した症例について

考えてみましょう。

前回提示した症例は60歳代の女性で、

それまで医療機関にかかったことが

無い元気な方が、2週間前から嘔気と

食欲低下を訴え外来受診しました。

この時の外来ではバイタルも身体所見も

問題なかったので、メトクロプラミド

(プリンペラン®)を処方されたけど

その後も症状が改善せず、再度受診し

たので、これからあなたが診察する

という設定です。

どんなことを聞き出せばよいか?

鑑別疾患を想定しながら問診を

進めていきます。

例えば

消化管疾患なら、

・下痢や嘔吐はあるか?

・腹痛の有無、

・開腹手術歴

・健診歴(胆石の有無など)

・食事や旅行歴

全身性疾患や内分泌代謝疾患

・発熱の有無

・体重の増加・減少

・皮膚や関節の症状

・嘔気の増悪、寛解因子

・顔貌

中枢神経疾患

・頭痛の有無や体位での変化

・歩行障害

・意識変容などの有無

泌尿器・産婦人科疾患

・腰痛や血尿の有無

・妊娠歴

・月経周期

・月経困難症の有無

薬剤・中毒

・服薬歴

・職業歴

・居住地域

他にもいろいろありますが、

少なくともこの辺は確認したいところです。

さらにOPQRSTを加味しながら鑑別を

絞っていきます。

しかし、この症例は喫煙歴がある程度で

あまり病歴から絞り込みができず、

神経学的所見も含めて、身体所見でも

明らかな異常は見当たりませんでした。

採血検査も軽度の脱水がありそう

でしたが、2週間持続する嘔気を

説明できる異常はなしでした。

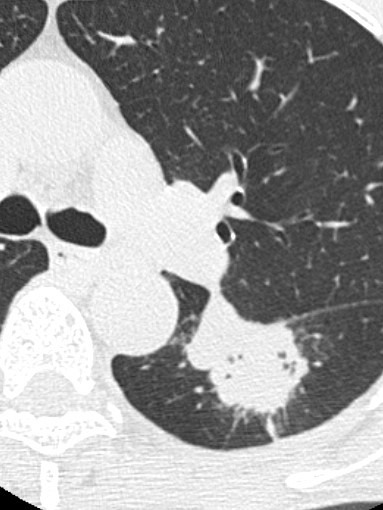

ところがルーチン検査として施行した

胸部レントゲンで左肺野に異常陰影を

認めたのでCTを施行すると・・・・、

肺に腫瘤影が・・・・。

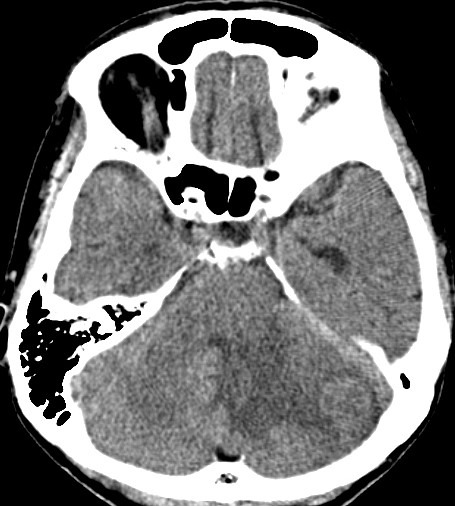

となると、採血で高Ca血症はなかったので、

頭部CTを施行しました。

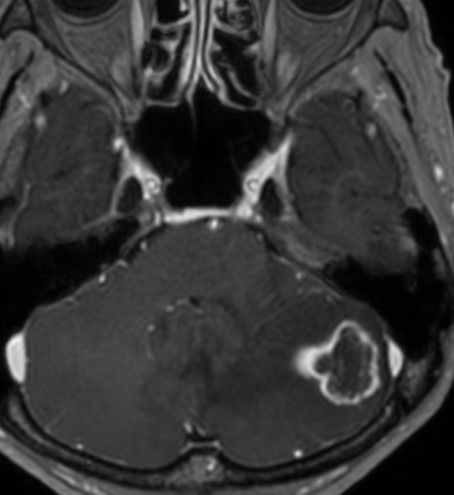

右小脳に怪しい影を認めました。

造影MRIを施行すると、

診断としては肺癌と転移性脳腫瘍でした。

脳腫瘍であれば、頭蓋内圧が上昇する

臥位で頭痛が増強してもよさそうですが、

この症例では認めず、絞り込みが

上手くいかなかったケースです。

一般に、嘔気というと消化管疾患を

考えますが、鑑別は幅広く、中には

脳腫瘍や心筋梗塞など重篤な疾患が

隠れていることがあります。

よくよく病歴を聞き出して、少ない検査で

診断にたどり着けるように意識しながら

診察してみてください。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆第19回水戸医学生セミナー

~内科と救急のエッセンスを体験しよう~

平成31年3月2日(土) 、3日(日)

の2日間で開催します。

多発外傷患者が搬送されて来た時、

初めに何をしますか?

もし多数傷病者が発生する多重事故や

災害が発生した時、あなたが最初に

するべきことは何ですか?

大学では教えてくれない現場での対応を、

この「究極の体験型セミナー」で

身に付けてください!

現在参加者募集中です。

開催概要はこちらから

↓

http://www.mito-saisei.jp/resident/mitoigakuseiseminar19.html

◆病院見学や、ご質問・お問い合わせは

こちらからご連絡ください。

↓

http://www.mito-saisei.jp/resident/contact.html

—–