臨床研修ブログ

- トップ

- 臨床研修ブログ

水戸済生会総合病院は、救急医療から緩和医療まで多彩な症例が経験できる総合力の高い地域の基幹病院です。

医師の生涯のうち最も実りある初期臨床研修期間を私たちは強力にサポートします。

仕事の進め方

仕事を始めて半年が過ぎようと

しています。あっという間だったと

思いますが、病棟や当直の仕事にも

だいぶ慣れてきたと思います。

でも慣れたとは言っても、色々と

やらなければいけない仕事があり、

しかもPHSがかかってきて仕事が

中断されてしまいます。

どれから先に片付けるべきか?

あなたは意識したことがありますか?

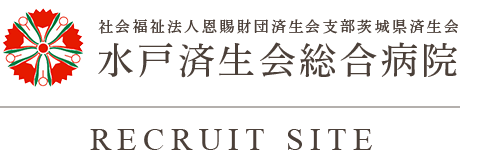

やらなければいけない仕事を

下の図のように4つのカテゴリーに

分けた時、あなたは最初にどの

カテゴリーの仕事に取り組みますか?

考えてみてください。

最初はⅠのカテゴリーを選びますよね。

まあこれには異論はないですよね。

では2番目に取り組む仕事は何でしょう?

また考えてみてください。

たいていの人はⅢのカテゴリーと答えます。

でも、具体的な仕事を想像してみてください。

研修医の仕事でⅢのカテゴリーに

入るのは・・・、例えば退院直前になって

退院指示を書いてくれと看護師さんに

言われるとか、夕方になって翌日の

点滴の指示を出してくれと看護師さんから

電話がかかってくるとか

(もちろん点滴指示が重要ではないという

議論をするつもりはありません)。

では、カテゴリーⅡに入る仕事は・・・、

例えば学会の発表とか抄読会の当番、

専門医試験に向けてのお勉強が

相当すると思います。

ところが、学会発表の準備が前日まで

終わっていないとか、明日の抄読会の

準備が出来ていない、と言っても

許してもらえませんよね。

専門医試験も勉強していなければ

落ちるだけです。

そう、油断していると緊急度も重要度も

高いⅠのカテゴリーに移ってしまいますね。

当たり前ですが、学会や抄読会、試験の

準備をちゃんとしていれば、

カテゴリーⅡからⅠの事案にならずに

済むわけです。

つまりカテゴリーⅡの仕事を上手く

処理して、カテゴリーⅠの事案に

ならないようにしておく。

これが仕事を進めていくコツです。

これは目先の仕事に限ったことでは

ありません。あなたのキャリア形成を

考えた場合も当てはまります。

将来、どの診療科に進むか?

専門医資格などを、いつ取得するのか?

といったキャリア形成から見た場合に

重要なことがカテゴリーⅡに相当します。

それを意識して勉強したり、症例を

経験したり、施設基準や学会入会期間が

関係するなら、それも考慮する必要が

出てきます。

じつは、このネタは「7つの習慣」という

本の中にある「時間管理のマトリックス」

からいただいたものです。

この本はかなり有名なので、もしかしたら

読んだことがある人もいるかもしれません。

たいていの本屋に行くとビジネス書の

コーナーに置いてあるロングセラーです。

ビジネス書というよりも、もっと人生に

役に立つ本だと思いますので、読んで

みることをお勧めします。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆当院の内科専門医プログラム説明会

平成30年9月27日 19時~

当院 3階第一会議室

参加をご希望の方はこちらからご連絡ください

↓

http://www.mito-saisei.jp/resident/contact.html

◆病院見学や、その他のご質問・お問い合わせは

こちらからご連絡ください。

↓

http://www.mito-saisei.jp/resident/contact.html

◆感想やコメントはFacebookページから

お願いします!

↓

https://www.facebook.com/mitosaiseikai/

—–

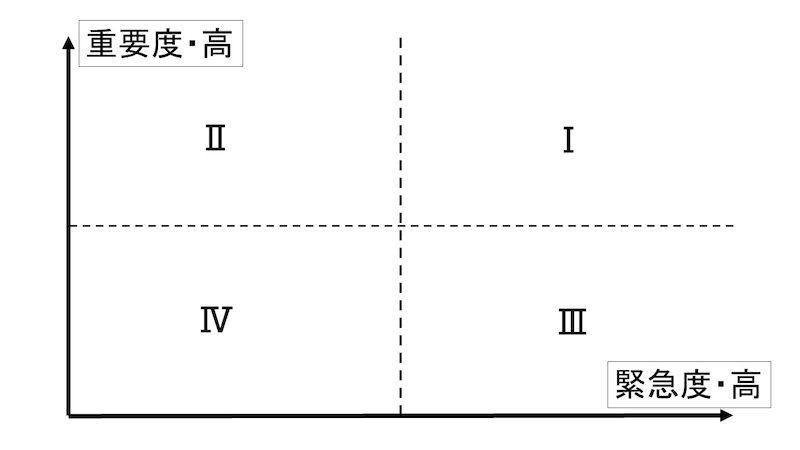

PICC講習会

先日、研修医向けに院内でPICC講習会を

開催しました。

PICCとは末梢挿入中心静脈カテーテル

(peripherally inserted central catheter)

のことで、「ピック」と呼ばれています。

CVカテーテル(中心静脈カテーテル)は

頸静脈や鎖骨下静脈、大腿静脈から

挿入します。

一方、PICCは主に肘の静脈(尺側皮静脈、

橈側皮静脈、肘正中皮静脈など)を

穿刺して、上大静脈までカテーテルを

挿入します。メリットは気胸や血胸などの

合併症が起こらないため挿入時の

安全性が高いことです。デメリットは

肘を曲げることにより滴下状態が変動

すること、静脈炎の発生頻度が比較的

高いことでしょうか。

当院にはPICCを挿入できるNP(診療看護師)

がいるので、日常診療では研修医たちは

NPに教わりながらPICC挿入を行っています。

エコーガイドで穿刺するのですが、

CVに比べると径の小さい静脈なので

練習が必要です。そのため院内で

シュミレーターを用いての講習会を

開催しました。

どんな手技もそうですが、

準備と繰り返し練習することが大事です。

患者さんを前にして何をやっていいのか

分からない、なんてことがないように

しましょう。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆当院の内科専門医プログラム説明会

平成30年9月27日 19時~

当院 3階第一会議室

参加をご希望の方はこちらからご連絡ください

↓

http://www.mito-saisei.jp/resident/contact.html

◆病院見学や、その他のご質問・お問い合わせは

こちらからご連絡ください。

↓

http://www.mito-saisei.jp/resident/contact.html

◆感想やコメントはFacebookページから

お願いします!

↓

https://www.facebook.com/mitosaiseikai/

—–

水戸済生会の専門研修・・・消化器内科

【はじめに】

当院は水戸市に所在していますが、

市内で消化器内科が24時間対応可能な

総合病院は当院のみです。

そのため当科は水戸市から医療難民を

出すことがないよう、また県央県北地区の

腹部診療を我々が支えていくという

強い想いと自負を持ち、日々診療レベル

向上に努めています。

【当科における診療について】

当科は消化器内科のカバーする

ほぼすべての治療手技を科内で担当して

います。内視鏡はもちろんのこと、RFA、

PTGBD、PTBDをはじめとした経皮治療、

TACEなどの血管内治療も当科で行います。

さらに内視鏡的に止血困難な消化管出血

(憩室出血や術後出血など)は血管内治療

グループと共に治療にあたっています。

内視鏡はオリンパス社とフジフィルム社の

両方の拡大内視鏡および経鼻内視鏡があり、

それぞれの特徴にあわせて内視鏡を

選択し検査治療できます。特に消化器

内科で内視鏡治療を修得したいあなたなら

二つのクセの異なる内視鏡を使うことで、

応用力の高い技術が身につけられます。

また、内視鏡治療で必須となるコンベックス

型超音波内視鏡を用いたEUS下穿刺手技

も修得できます。

また当科は他院で敬遠されがちな

IBD診療にも積極的に取り組んでおり、

外科治療にいたるような重症の患者さん

の紹介も多数受け入れています。

IBDの治療は近年大きく変遷してきまし

たが、基本薬剤となる5-ASA製剤の

使い分けは当然のこと、栄養療法、

血球除去療法、免疫抑制剤、生物学的

製剤などあらゆる医療リソースを用いた

IBDの幅広い治療戦略を学ぶことができます。

上述のとおり、当科では消化器内科領域の

幅広い診療を行っており、消化器病専門医、

肝臓専門医取得はもちろん、超音波専門医や、

今後サブスペシャルティとして認められる

見通しの消化器内視鏡治療専門医などの

資格取得が可能です。

また社会問題となっている働き方に関して、

病院全体でも当直明けには帰宅できる

体制になっていますが、さらに当科では

チーム制および週末の当番医制を導入

しており、土日祝日は当番医がすべて

対応するため主治医は業務から完全に

開放されます。実際のところ、卒後3年目の

専攻医でも土日祝日の当番は4-5回/月を

超えることはなく、月に5日以上の完全

休暇日を確保しています。オンコールも

二人体制のため治療が必要な場合は

必ず上級医と治療を行うことができ、

時間外診療のストレスがかなり軽減

されています。

当院は消化器内科をめざすあなたにとって、

レベルアップを図れる環境であることは

間違いありません。さらに仕事をする場

としても恵まれた環境です。ぜひ、我々と

一緒に茨城の医療を支えていきましょう!

さらに話を聞いてみたい、

見学をしたいと考えているあなた。

研修するかは、私たちと直接会って

話をしてから、院内を見学してから

決めてください。

ご連絡をお待ちしています!

メールアドレスはこちら

↓↓

http://www.mito-saisei.jp/resident/contact.html

さらに

旧制度で専門医資格取得をめざして

いる先生、そして臨床の一線を離れた

けど、現場に復帰を考えている先生へ

消化器内科は幅広い分野で、幅広い

手技、業務があります。当科では希望に

合わせた役割分担で、時短勤務に対応します。

フルタイムが難しいために総合病院での

勤務をあきらめている先生も、ぜひ当科へ

ご連絡ください!

研修医と共にTACE

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆当院の内科専門医プログラム説明会

平成30年9月27日 19時~

当院 3階第一会議室

参加をご希望の方はこちらからご連絡ください

↓

http://www.mito-saisei.jp/resident/contact.html

◆病院見学や、その他のご質問・お問い合わせは

こちらからご連絡ください。

↓

http://www.mito-saisei.jp/resident/contact.html

◆感想やコメントはFacebookページから

お願いします!

↓

https://www.facebook.com/mitosaiseikai/

—–

右か?左か? その2

前回の続きです。

「ペースメーカー植え込みは

左が多いですが、CVポートは何で

右が多いのですか?」

という研修医からの質問。

一つの答えは、ペースメーカーは

「利き手と反対側にする」ので

左鎖骨下に植え込むことが多く

なります。

ではCVポートはなぜ右が多いのか?

あなたはどう考えましたか?

CVポートの役割を考えてみると、

抗がん剤や輸液をするために

植え込みます。植え込む際の合併症を

避けるのはもちろんですが、

植え込み後もそのまま体内にあるので、

それに伴う合併症が起こることは

極力避けねばなりません。

例えば、血栓でカテーテルが閉塞すれば

使えなくなります。カテーテル先端で

血管損傷を来せば、血胸や心タンポナーデを

起こす可能性もあります。

(静脈壁は薄いので起こってしまいます)

植え込む位置などは各施設で決めている

ことが多いと思いますが、あなたが

担当するならカテーテルの先端位置に

注意しましょう。

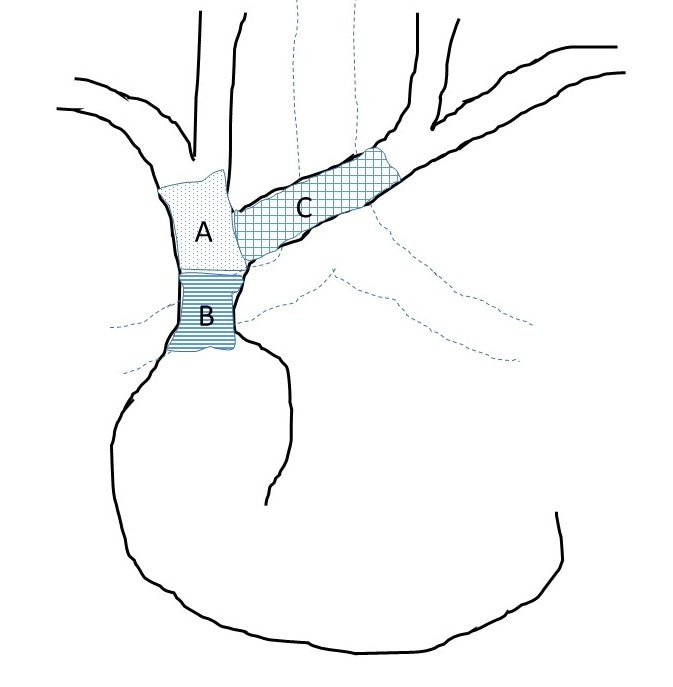

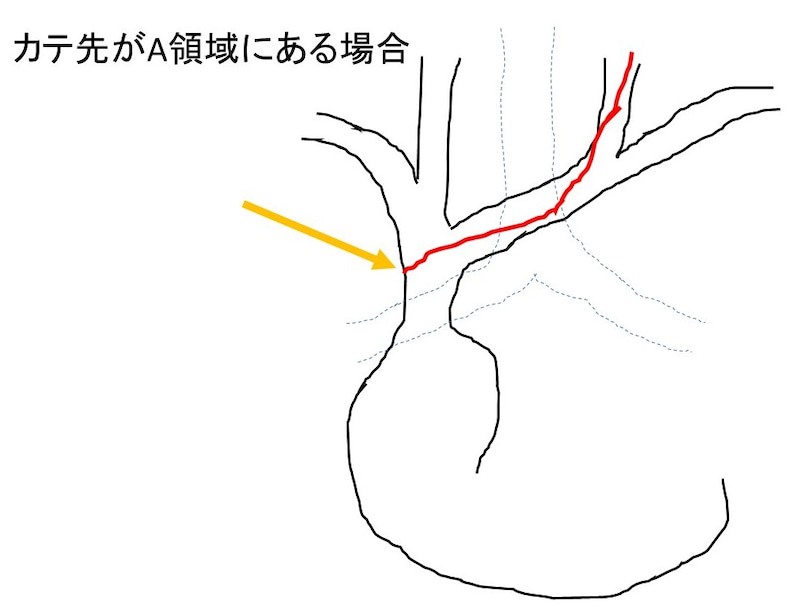

下記のように、カテーテルの先端

位置を3つの領域に分けると、

どの位置がイイでしょう?

右からアプローチした場合は

カテーテルの先端はAが望ましいと

されています。血流が速く血栓ができにくい、

カテーテル先端が血管壁に無理な形で

当たりにくいので血管損傷を来しにくい

のが理由です。

Bでも構いませんが、ここで血管損傷を

起こすと心嚢内に位置しているので

心タンポナーデになります。

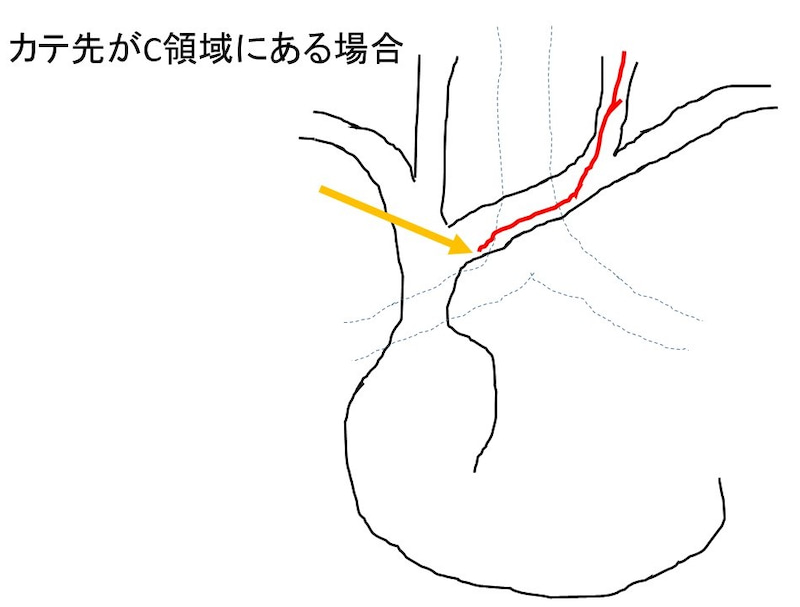

では左からアプローチではどうでしょう?

Aの位置は図のように、カテーテル先端が

血管壁に先端が当たりやすく、穿孔や

閉塞のリスクがあります。

Cの位置では図のように、先端が血管壁に

当たりやすく閉塞のリスクがあります。

このため左からだとBの位置までしっかり

挿入した方がトラブルは少なくなります。

こう考えてみると、カテーテルを右から

入れた方が、安全な先端位置の範囲が

広くなり、トラブルが少なくなりそうです。

もちろん左から植え込むのがダメでは

ありません。患者さんの状態で左からの

アプローチしかない場合もあり得ます。

ただし、いろいろな合併症のことは

理解しておく必要があります。

ちなみに当院では右内頚静脈から

血管内にカテーテルを挿入し、皮下

トンネルを経由して右鎖骨下にポートを

植え込んでいます。やはり鎖骨下は

ポートが安定するので穿刺しやすく、

感染も少ない部位とされています。

さらにカテーテル先端のトラブルも

少なくできるのが理由です。

臨床では右か?左か?という選択は

よくあります。それなりに理由があっての

ことですので、その背景やメリット、

デメリットを理解しておくと応用が

利きますよ。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆当院の内科専門医プログラム説明会

平成30年9月21日 19時~

平成30年9月27日 19時~

当院 3階第一会議室

参加をご希望の方はこちらからご連絡ください

↓

http://www.mito-saisei.jp/resident/contact.html

◆病院見学や、その他のご質問・お問い合わせは

こちらからご連絡ください。

↓

http://www.mito-saisei.jp/resident/contact.html

◆感想やコメントはFacebookページから

お願いします!

↓

https://www.facebook.com/mitosaiseikai/

—–

低ナトリウム血症の対処7

前回までで低Na血症の鑑別の進め方

そしてSIADHの診断、原因疾患、

治療についてまとめてきました。

今回は最初に提示した症例に

戻ってみましょう。

陳旧性心筋梗塞と心不全でずっと

外来でフォローしてきた70歳代の患者さん。

症状はないけど、いきなり低Na血症に

なってしまいました。

当初はフロセミドの影響を考えて中止

したものの低Na血症は改善せず、

SIADHの診断に至りました。

症状はなかったので、外来で飲水制限を

指示し、さらに塩分摂取を促しました。

しかし約2週間後に倦怠感とボーっとする

という主訴で外来を受診しました。

この時の血清Naはなんと102mmol/l。

有症状の著明な低Na血症のため即日

入院とし、高張食塩水の点滴を開始して

意識もクリアになりました。

しかし食塩換算で18g/日の塩分摂取を

してもNa128mmol/l前後で推移。

さらに下腿浮腫や胸水も見られるように

なったため、やむなくトルパプタンを追加

して、何とかNa130mmol/l前後の

コントロールが得られました。

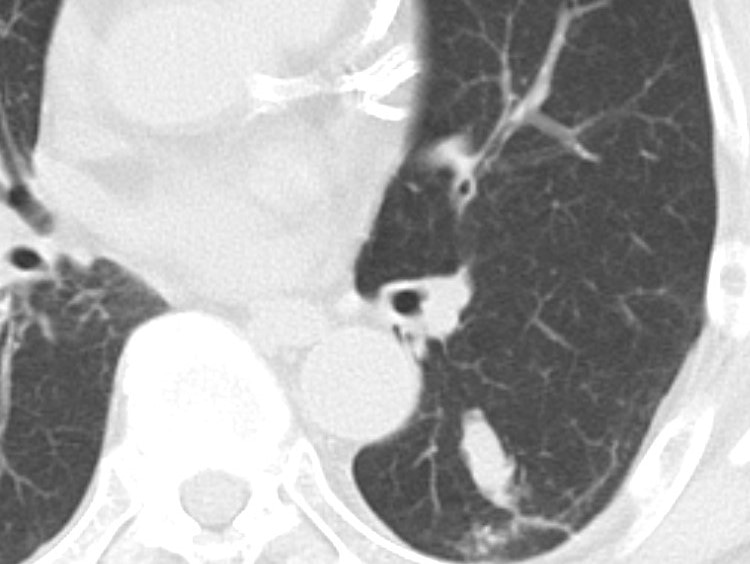

同時に原因検索もあわせて進めました。

頭蓋内病変はありませんでした。

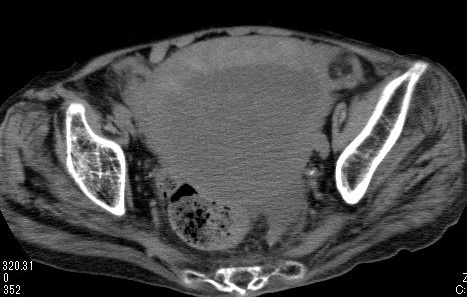

胸部CTでこんな所見が。

腫瘍マーカーはPro-GRPが298と高値で

気管支鏡で得た細胞診から小細胞癌と判明し

最終的に肺小細胞癌によるSIADHと

診断されました。

低Na血症は入院患者で最も遭遇する

頻度の高い電解質異常です。

スムーズに鑑別を進められるように、

低Na血症を見つけたら、自分で

やってみて下さい。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆当院の内科専門医プログラム説明会

平成30年9月21日 19時~

平成30年9月27日 19時~

当院 3階第一会議室

参加をご希望の方はこちらからご連絡ください

↓

http://www.mito-saisei.jp/resident/contact.html

◆病院見学や、その他のご質問・お問い合わせは

こちらからご連絡ください。

↓

http://www.mito-saisei.jp/resident/contact.html

◆感想やコメントはFacebookページから

お願いします!

↓

https://www.facebook.com/mitosaiseikai/

—–

右か? 左か? その1

先日、研修医から質問されました。

「ペースメーカー植え込みは左鎖骨下が

多いですが、CVポートは右鎖骨下が

多いですよね? 何でですか?」

なかなか良い質問です。

あなたは答えられますか?

考えてみて下さい。

↓

↓

正解は決して一つとは思いませんが、

ペースメーカーを左鎖骨下に植え込む

ことが多いのは、利き手と反対側を選択

しているからです。もちろん左利きの

患者さんには右鎖骨下に植え込む

ことが多いと思います。

やはりペースメーカーがあると上肢を

動かす時に違和感があります。利き手の

方が細かい動きを求められることが多く

なるので、対側の方が影響が少ない

(かも)と考えます。また長い目で見ると

動きが多い方がリード損傷につながる

可能性もあります。

一方、CVポートが右に多いのは

どうしてでしょう?

ヒントはCVポートの役割を考えてみて

下さい。そう、抗がん剤や輸液を

するためにありますよね。それが

出来なくなってはなにも役に立ちません。

あなたは分かりましたか?

理由は次回に紹介します。

(編集長)

エコーガイドでPICCの挿入

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆当院の内科専門医プログラム説明会

平成30年9月21日 19時~

平成30年9月27日 19時~

当院 3階第一会議室

参加をご希望の方はこちらからご連絡ください

↓

http://www.mito-saisei.jp/resident/contact.html

◆病院見学や、その他のご質問・お問い合わせは

こちらからご連絡ください。

↓

http://www.mito-saisei.jp/resident/contact.html

◆感想やコメントはFacebookページから

お願いします!

↓

https://www.facebook.com/mitosaiseikai/

—–

産科だけじゃないんです!

こんにちは。ご無沙汰しております。

チームさんばです。

今年の夏は猛暑、猛暑、猛暑、、、

挙句の果てに台風被害と北海道地震と

日本は大丈夫なんでしょうか、、、

と心配になりますが、こちらは母子とともに

元気な赤ちゃんを産んでいただき

将来の日本を盛り立ててもらえるよう

日々過ごしております。

ところで産婦人科医はどちらかというと

産科のイメージが強いと思いますし、

私たち周産期センターは産科メインの

仕事をさせてもらっています。

でもそうじゃないんです。

ゆりかごから墓場まで、女性であれば

どの年齢の方も診させていただいて

います。

先日こんな患者様が救急転院

されてきました。

90歳台 PS3 要介護4の女性

在宅診療中、3日前より発熱あり

抗生剤内服あり

2日後食欲不振でクリニックにて

検査したところWBC19800/μl

CRP 16.8mg/dl

明らかな感染所見ありCTにて

以下の所見を認めました。

さて、これは何でしょうか?

かなり大きな骨盤内腫瘤が目に

つきますよね。

卵巣腫瘍か?

子宮腫瘍か?

感染症状を起こすのは?

胸水もあるから感染はこちらか?

など、気になりますね。

ここで、帯下が茶褐色であったことに

目を付けます。(寝たきりでおむつ

介助されていると尿か便か帯下か

よくわからなくて異常に気付き

にくいのですが)

とにかく婦人科疾患だろうと翌日

当科転院搬送。外来にて経腟的に

約500mlの排膿があり腫瘤消失。

(外来中異臭が立ち込めて皆様には

ご迷惑をおかけすることとなりました)

抗生剤の投与は継続しましたが、

あっという間に良くなって2日後には

WBC6600μl、CRP5.43mg/dlと

データも改善。5日目には元気に

自宅退院となりました。

病名:子宮留膿症

ADLの低下している女性にはそれなりの

頻度で起こる疾患なので、在宅医療の

分野でも知っていていただきたい

疾患の一つです。

いろんな症例に出会えますよ(^^)の

宣伝を込めてご紹介しました。

(チームさんば)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆当院の内科専門医プログラム説明会

平成30年9月21日 19時~

平成30年9月27日 19時~

当院 3階第一会議室

参加をご希望の方はこちらからご連絡ください

↓

http://www.mito-saisei.jp/resident/contact.html

◆病院見学や、その他のご質問・お問い合わせは

こちらからご連絡ください。

↓

http://www.mito-saisei.jp/resident/contact.html

◆感想やコメントはFacebookページから

お願いします!

↓

https://www.facebook.com/mitosaiseikai/

—–

低ナトリウム血症の対処6

前回はSIADHの診断と、その原因疾患に

ついてまとめてみました。今回はSIADHの

治療についてです。

治療は、

・急性で症候性(意識レベル低下や痙攣など)

・発症時期が分からず症状も軽微の場合

に分けて考えると良いようです。

この場合の急性とは48時間以内で進行したもの

だそうです。

急性症候性低Na血症の場合は

Naを1~2mmol/lの速度で補正を開始します。

最初の24時間で8~10 mmol/l

最初の48時間で18~25 mmol/lを上限に

しましょう。

具体的には

3%高張食塩水の点滴

(生理食塩水500ml+10%食塩水100ml)

を作って1~2ml/㎏/h(体重60㎏の人なら

60ml/h)で開始します。

さらにフロセミド20㎎の静注を併用しても

良いのですが、2時間ごとに電解質を確認し、

過補正にならないように細心の注意を

払います。

治療を開始して症状が改善すれば

補正速度を落とします。

発症時期不明で軽微な症状のみ

の低Na血症の場合は

・水制限

・塩分の経口摂取

・尿素摂取

・デメクロサイクリン

・バソプレッシン受容体拮抗薬

具体的には

・水制限の目安としては

(尿中Na+尿中K)÷血清Naを用いて

>1なら <500ml/日

≒1なら 500~700ml/日

<1なら <1000ml/日

というものがあるそうです。

・塩分の経口摂取は200mEq/日以上

・尿素摂取は15~60g/日とありました。

尿素は医薬品ではありませんので、

編集長も過去に実験用の試薬を用いて

治療したことがあります。

15gでも量が多いし、マズいです。

・デメクロサイクリン

編集長は使用経験がありませんが

300~600㎎を1日2回となっています。

・バソプレッシン受容体拮抗薬は

日本でSIADHに対して承認されて

いませんが、トルパプタンがあります。

いずれにしても、急激な補正は浸透圧の

急激な変化を来し、橋中心髄鞘崩壊症(CPM)

など不可逆的な浸透圧性脱髄症候群を

来すので注意です。

(参考文献:NEJM 2007; 356;2064-72)

そして原疾患の検索と治療を忘れては

いけません。

次回は症例に戻って考えてみましょう。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆当院の内科専門医プログラム説明会

平成30年9月21日 19時~

平成30年9月27日 19時~

当院 3階第一会議室

参加をご希望の方はこちらからご連絡ください

↓

http://www.mito-saisei.jp/resident/contact.html

◆病院見学や、その他のご質問・お問い合わせは

こちらからご連絡ください。

↓

http://www.mito-saisei.jp/resident/contact.html

◆感想やコメントはFacebookページから

お願いします!

↓

https://www.facebook.com/mitosaiseikai/

—–

【お知らせ】水戸済生会総合病院 内科専門研修プログラム説明会

平成31年度の専攻医募集日程が

いまだ専門医機構から発表されて

いませんが、当院が基幹施設となる

水戸済生会内科専門研修プログラムの

説明会を下記日程で開催します。

当院の特徴は、卒後5年目で内科専門医を

取得後、できるだけ速やかに

サブスペシャルティ領域の専門医資格を

取得することを目的に「連動研修」を基本に

ローテーションを組んでいることです。

特に循環器内科、消化器内科、腎臓内科は

サブスペシャルティ領域の専門医資格取得に

有利です。

・内科専門医を取得後にどうしたら

良いのか分からない

・サブスペシャルティ研修のことを知りたい

そんなあなたの参加をお待ちしています。

開催日程

【日時】

1回目:平成30年9月21日(金)19時~

2回目:平成30年9月27日(木)19時~

【場所】

水戸済生会総合病院 3階 第一会議室

【内容】

・当院の内科専門研修プログラムについて

・内科専門医取得後の研修について

・当日は循環器内科、消化器内科、

腎臓内科のスタッフが各科の研修について

質問にお答えします。

お申し込み方法は・・・・、

・お名前

・現在の勤務先

・電話番号(当日の連絡先)

・希望診療科、質問事項など

上記を明記のうえ、下記メールアドレスで

お申し込みください。

resident@mito-saisei.jp

指導医と共にESD中

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆松永先生の感染症カンファ

松永先生の感染症カンファを

下記日程で開催します。

院外からの参加も歓迎します!

平成30年9月11日(火)

13時より

参加を希望される方はこちらにご連絡ください!

↓

http://www.mito-saisei.jp/resident/contact.html

病院見学や、その他のご質問・お問い合わせは

こちらからご連絡ください。

↓

http://www.mito-saisei.jp/resident/contact.html

◆感想やコメントはFacebookページから

お願いします!

↓

https://www.facebook.com/mitosaiseikai/

—–

水戸済生会の専門研修・・・救急科

当院は日本救急医学会が定める

救急科専門医指定施設です。

ちなみに茨城県内には当院を含め

8つの専門医指定施設があります。

現状で救急専門医を取得しようとする場合は

・3年以上の学会加入歴と5年以上の臨床経験

・救急科専門医指定施設あるいは

同等の施設で3年以上の臨床修練

・必修項目を含むおよそ100例の手技・

処置の経験

・急性疾病、外因性救急、ショック、

来院時心肺停止の症例合計50例

以上が必要となります。

これら書類審査をパスしたのち、筆記試験を

経て救急科専門医を取得できます。

これらの要件はすべて当院で

十分満たすことができます。

このため当救命救急センターの

救急専門医数は茨城県内で

最多となっています。

今後、新専門医制度に移行すると、

茨城県で研修を行う場合には

筑波大学附属病院もしくは

筑波メディカルセンターを基幹病院として

県内各地の救急診療科・救命救急センターを

ローテーションする形となります。

(詳しいプログラムについては学会および

両施設のホームページを参照ください)

各施設いろいろな特色がありますが、

当救命救急センターの売りは

ドクターカーやドクターヘリなどの

「プレホスピタル医療」と

当院の総合周産期母子医療センターや

隣接する県立こども病院と連携できる

「周産期・小児救急」と言えるでしょう。

いずれも的確な判断力と

素早い処置を必要とする領域であり、

まさに救命救急医の醍醐味が

味わえる現場となっています。

その他にもER/救急対応やICU管理は

もちろん、院内急変対応、災害医療、

院内外での教育・研修、MC業務、

スポーツ大会での救護業務など

仕事の幅が非常に広く、

かつ魅力的な内容になっています。

当院は筑波大学附属病院および

筑波メディカルセンター病院の

連携施設となっているので、

興味のある方はぜひ当院のローテーションが

含まれるプログラムを選択してください。

ただし、プレホスピタル医療については

数か月の研修では単にドクターカーに

「乗った」ドクターヘリに「乗った」だけ

で終わってしまいます。

救命医としてドクターカーの現場で

何ができるか、

ドクターヘリで出動した先で

何ができるかを経験するには、

できる限り長期のローテーションが望ましい

と考えています。

興味がある方は、

いつでも気軽に見学にお越しください!

ぜひ一緒に救命の現場を味わいましょう!

(白ひげ救急医)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆松永先生の感染症カンファ

松永先生の感染症カンファを

下記日程で開催します。

院外からの参加も歓迎します!

平成30年9月11日(火)

13時より

参加を希望される方はこちらにご連絡ください!

↓

http://www.mito-saisei.jp/resident/contact.html

病院見学や、その他のご質問・お問い合わせは

こちらからご連絡ください。

↓

http://www.mito-saisei.jp/resident/contact.html

◆感想やコメントはFacebookページから

お願いします!

↓

https://www.facebook.com/mitosaiseikai/

—–