専門研修ブログ

- トップ

- 専門研修ブログ

茨城県水戸市にある水戸済生会総合病院の専門研修を紹介するブログです。

初期研修を終えて、自分の専門領域を選ぶ際の参考になる情報や、その領域なら知っておくべきトピックなどを紹介していきます。

レジナビにご参加有難うございました!

レジナビFairオンライン2022 専門研修(内科)プログラムが開催され、1月17日に当院の説明会を行いました。研修医の先生方に加えて、医学生もご参加いただきました。またご質問もいただき誠に有難うございました。

今回は水戸済生会の基幹型内科専門プログラムについての紹介でしたが、現在専攻医として頑張ってくれている消化器内科志望の根本先生にもコメントしてもらいました。

レジナビのページで質疑応答の部分も動画を見ることができるので、ぜひご覧いただきたいのですが、根本先生は初期研修は他の施設で行い、消化器内科のローテーションとして当院に来た時に、手技のバリエーションの多さに驚いたそうです。それが決め手の一つになって

当院での専門研修を選んでくれました。

ちなみに根本先生は内視鏡がすごく上手で物覚えも早いので、消化器内科の指導医の一人は「自分が3年目の時より遥かに上手くて、あと数年でホントに抜かされそう。」と危機感を持っていました(その指導医もイロイロできる上手な先生です)。

初期研修をしながら専門研修先の情報を得たり、どこにするのかを決めるのはすごく大変で、レジナビなどのイベントはきっかけとしてすごく有用だと思います。でも、レジナビなら僅か20分と短いので、ちょっとでも興味があれば、是非ともメールなどでコンタクトを取ることをお勧めします。

水戸済生会でもこの下のお問い合わせフォームからご連絡いただければ、希望の診療科の専攻医や部長クラスと直接話をできるように調整しますので、是非ご利用ください!

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

◆市中病院で循環器専門医を目指しているなら

水戸済生会循環器内科のサイトを是非ご覧ください!

PCIだけでなく、Ablation、TAVIなど、当院で行っている幅広い循環器診療を紹介している充実したサイトです。各種の資格取得にも有利です!

是非ご覧ください!

◆10分で分かります!

1月に開催された「レジナビFairオンライン2021 ~専門研修(内科)プログラム~」 での説明動画を、水戸済生会YouTubeチャンネルでご覧いただけます!

水戸済生会の内科専門研修の特徴が10分で分かります。特に、消化器内科・循環器内科・腎臓内科を志望しているあなたは、ぜひご覧ください!

胃静脈瘤の治療・BRTO(2)

前回は胃静脈瘤の治療適応をシェアしましたが、まずBRTOの適応も確認しておきましょう。

BRTOの適応

・胃静脈瘤(未破裂、破裂既往、破裂)

・肝性脳症(胃腎シャントによる門脈大循環シャント)

・異所性静脈瘤(十二指腸、空腸、腸間膜など。ただし、排血路にバルーンカテーテルが挿入可能な症例)

さて、BRTOは下流にあたる排血路(左下横隔静脈)からアプローチし、流れをせき止めた状態で逆行性に硬化剤を注入して胃静脈瘤の血栓化させる治療ですが、静脈瘤本体まで硬化剤が到達しなければ効果が得られません。

ところが実際は、胃静脈瘤から排血路にかけて様々な側副路があるので硬化剤が静脈瘤本体に容易に到達するかは、逆行性の造影で

側副路の評価を行い判断していきます。この側副路の分類を廣田分類と呼んでいます。ちなみに逆行性の造影のことをBRTV(Balloon occluded Retrograde venography) と言いますが、ヨード造影剤を用いると粘稠度が高いので、CO2を用いて造影しています。

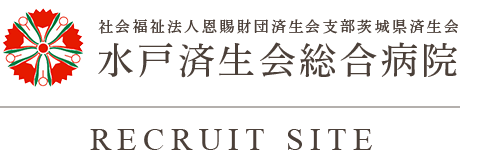

廣田分類

それぞれのGradeの要点と頻度は

Grade1:胃静脈瘤全体のみが造影(頻度は15%)

Grade2:下横隔静脈といくつかの側副路は造影されるが、胃静脈瘤全体も造影される(頻度は38%)

Grade3:Grade2よりも多くの側副路が造影され、かつ胃静脈瘤も一部しか造影されない(頻度は23%)

Grade4:側副路のみ造影され、胃静脈瘤は全く造影されない(頻度は23%)

Grade5:バルーン径をこえる太い胃腎シャントで、バルーンカテーテルが血流のため腎静脈に移動してしまう(頻度は<1%)

BRTOをするなら、Grade1か2でないと上手くいかないとされています。次回はGrade3以上の時はどうするか? について紹介します。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

◆市中病院で循環器専門医を目指しているなら

水戸済生会循環器内科のサイトを是非ご覧ください!

PCIだけでなく、Ablation、TAVIなど、当院で行っている幅広い循環器診療を紹介している充実したサイトです。各種の資格取得にも有利です!

是非ご覧ください!

◆10分で分かります!

1月に開催された「レジナビFairオンライン2021 ~専門研修(内科)プログラム~」 での説明動画を、水戸済生会YouTubeチャンネルでご覧いただけます!

水戸済生会の内科専門研修の特徴が10分で分かります。特に、消化器内科・循環器内科・腎臓内科を志望しているあなたは、ぜひご覧ください!

胃静脈瘤の治療・BRTO(1)

門脈圧亢進症での食道静脈瘤は、時に致死的な出血を来すものですが内視鏡で治療できることはあなたも知っていると思います。

でも、門脈圧亢進症には孤発性胃静脈瘤(Lg-f、Lg-cfとか2型、3型と呼ばれるもの)から出血を来すこともあり、こちらは内視鏡では治療困難なことが多いとされています。

それほど頻繁に遭遇することはないとはいえ、もし見つけたら、治療をどうする? 誰に相談するか? 消化器内科を目指すあなたなら、ちゃんと考えておく必要があります。

そんな胃静脈瘤に対する治療の一つがBRTOです。

BRTOとはBalloon occluded Retrograde Transvenous Obliteration(バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術)の略ですが、1996年に金川らが最初に報告した日本発の治療です。

肝硬変などによって門脈圧が亢進すると求肝性の血流が減って、行き場のなくなった遠肝性の血流は、①食道静脈瘤を形成して、その後に奇静脈から上大静脈に還流する経路と、②胃静脈瘤を形成して左腎静脈経由で下大静脈に還流する、主にこの2つの経路で大循環に還流します。

もう少し詳しくいうと、胃静脈瘤に流れ込む供血路は短胃静脈や後胃静脈が多く、胃静脈瘤から左腎静脈に戻る排血路は胃腎シャント(GRシャント)と呼ばれ、そのシャントが左下横隔静脈経由で左腎静脈、下大静脈に還流するパターンが多く見られます。

BRTOでは、この血流の下流にあたる排血路(左下横隔静脈)からアプローチし、流れをせき止めた状態で逆行性に硬化剤を注入することで静脈瘤の血栓化を図る治療で、肝硬変診療ガイドライン2020でも、孤発性胃静脈瘤の治療として推奨されています。

まず胃静脈瘤の治療適応ですが、

・胃静脈瘤破裂緊急例、待機例

・F2以上でRCサイン陽性

・F3あるいは明らかに増大傾向のあるもの

・胃静脈瘤を形成する門脈大循環シャントが、肝性脳症の主因になっている

・カテーテルでアプローチできるシャント血管がある

除外基準は

・ビリルビン≧4.0㎎/dl、Child-Pigh score≧13点

・腎不全合併例

以上のようになっています。

次回はBRTOの理解に欠かせない廣田分類を紹介します。

(編集長)

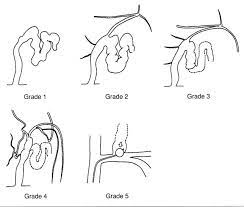

矢印が胃静脈瘤、矢頭は胃腎シャント

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

◆市中病院で循環器専門医を目指しているなら

水戸済生会循環器内科のサイトを是非ご覧ください!

PCIだけでなく、Ablation、TAVIなど、当院で行っている幅広い循環器診療を紹介している充実したサイトです。各種の資格取得にも有利です!

是非ご覧ください!

◆10分で分かります!

1月に開催された「レジナビFairオンライン2021 ~専門研修(内科)プログラム~」 での説明動画を、水戸済生会YouTubeチャンネルでご覧いただけます!

水戸済生会の内科専門研修の特徴が10分で分かります。特に、消化器内科・循環器内科・腎臓内科を志望しているあなたは、ぜひご覧ください!

新年明けましておめでとうございます!

新年明けましておめでとうございます。

いつもこのブログをお読みいただき有難うございます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

さて、年末年始はいかがお過ごしでしたか?

明日から仕事はじめという方が多いと思いますが、実際は年末年始も当直や日勤で、結局は病院にいたという方も多かったのではないでしょうか。大変お疲れ様でした。

さて、水戸済生会では昨年秋の初期研修医マッチングでは2年連続で10名のフルマッチとなりました。また、当院の内科専門研修プログラムにも1名応募いただいたり、協力施設からのローテーションで来ていただくことになったり、嬉しいことが続きました。

各診療科をローテーションしている専攻医らも頑張ってくれており、メキメキと実力を付けて、いろいろ任せても頼りになる存在になっています。

専門医取得を目指すあなたにとって、自分が経験できる症例数や、自分で実際に行う手技の多さと多様さ、そして働く環境という点から考えると、当院はすごく掘り出しものだと思っています。

そんな当院の専門研修についてお伝えできるように、今年はよりパワーアップしていこうと思っています。

改めて本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

◆市中病院で循環器専門医を目指しているなら

水戸済生会循環器内科のサイトを是非ご覧ください!

PCIだけでなく、Ablation、TAVIなど、当院で行っている幅広い循環器診療を紹介している充実したサイトです。各種の資格取得にも有利です!

是非ご覧ください!

◆10分で分かります!

1月に開催された「レジナビFairオンライン2021 ~専門研修(内科)プログラム~」 での説明動画を、水戸済生会YouTubeチャンネルでご覧いただけます!

水戸済生会の内科専門研修の特徴が10分で分かります。特に、消化器内科・循環器内科・腎臓内科を志望しているあなたは、ぜひご覧ください!

【循環器】アルドステロン症の見つけ方 その11(ガイドラインの変更点3)

原発性アルドステロン症(PA)の診療ガイドライン2021年から変更点を紹介していますが、今回はデキサメタゾン抑制試験についてです。

実はPAには同時にコルチゾールの自律分泌を合併する場合があることが知られています。頻度は評価法によって異なるそうですが、PA全体で3.9~77.6%、片側性のPAでは23.4%と報告されています。

アルドステロンとコルチゾールの同時産生腫瘍はアルドステロン単独を産生する腫瘍と比較して

・腫瘍径が大きい

・耐糖能異常

・骨粗しょう症

・蛋白尿

・心血管イベントを合併する頻度が多い

といった特徴があるそうです。

そして、コルチゾールの同時産生があると、副腎静脈サンプリングの解釈に影響が出たり、副腎摘出後のステロイド補充が必要になることがあります。さらに同時産生腫瘍では、アルドステロンとコルチゾールの過剰分泌が必ずしも同側とは限らないことがあるため、局在診断が重要となります。

このためガイドラインでは

CTで腫瘍径が1㎝以上の明確な副腎腫瘍を認める時は、1㎎デキサメサゾン抑制試験を実施して、コルチゾールの自立分泌の有無を確認する

ことを推奨しています。

コルチゾールの産生過剰の判定基準は

1㎎デキサメサゾン負荷後のコルチゾール≧1.8μg/dlで

としています。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

◆市中病院で循環器専門医を目指しているなら

水戸済生会循環器内科のサイトを是非ご覧ください!

PCIだけでなく、Ablation、TAVIなど、当院で行っている幅広い循環器診療を紹介している充実したサイトです。各種の資格取得にも有利です!

是非ご覧ください!

◆10分で分かります!

1月に開催された「レジナビFairオンライン2021 ~専門研修(内科)プログラム~」 での説明動画を、水戸済生会YouTubeチャンネルでご覧いただけます!

水戸済生会の内科専門研修の特徴が10分で分かります。特に、消化器内科・循環器内科・腎臓内科を志望しているあなたは、ぜひご覧ください!

【循環器】アルドステロン症の見つけ方 その10(ガイドラインの変更点2)

前回は原発性アルドステロン症(PA)の診療ガイドライン2021年改訂から測定法の変更に伴ってスクリーニングのカットオフが変更されたことを紹介しました。

新しい測定法では十分なカットオフ値の検証ができていないので、暫定的陽性という判断をして、アルドステロンの自律的過剰産生を証明するための機能検査を行います。

機能検査はカプトプリル検査がおススメですが、そのカットオフ値も変更されています。

カプトプリル50㎎を内服して60分もしくは90分後に採血をします。この時の採血で

PAC(CLEIA法)/PRA ≧ 200 で陽性と判定します。

スクリーニングの基準と同様に、ARR100~200も境界域として暫定的陽性と判定します。

PRAではなく、ARC(活性型レニン濃度)を用いる場合は

PAC(CLEIA法)/ ARC ≧ 40 で陽性と判定します。

こちらも 20~40を境界域として暫定的陽性と判定します。

暫定的陽性はちょっとわかりにくいかもしれません。実際の臨床では確かに微妙な症例に遭遇することがあります。現状では面倒でも内分泌専門医に相談するのが良いでしょう。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

◆市中病院で循環器専門医を目指しているなら

水戸済生会循環器内科のサイトを是非ご覧ください!

PCIだけでなく、Ablation、TAVIなど、当院で行っている幅広い循環器診療を紹介している充実したサイトです。各種の資格取得にも有利です!

是非ご覧ください!

◆10分で分かります!

1月に開催された「レジナビFairオンライン2021 ~専門研修(内科)プログラム~」 での説明動画を、水戸済生会YouTubeチャンネルでご覧いただけます!

水戸済生会の内科専門研修の特徴が10分で分かります。特に、消化器内科・循環器内科・腎臓内科を志望しているあなたは、ぜひご覧ください!

【循環器】アルドステロン症の見つけ方 その9(2021ガイドラインの変更点)

原発性アルドステロン症(PA)の診療ガイドライン2021年改訂版が日本内分泌学会からこの秋にリリースされました。

この改訂ではアルドステロンの測定法も、レニンの測定法にも変更点があり、これに伴ってカットオフ値も変更されています。今回はちょっと分かりにくいこれらの点を整理します。

このブログの シリーズ その2 で紹介しましたが、まず従来のPAのスクリーニングは

・血漿アルドステロン濃度(PAC)

・血漿レニン活性(PRA)

上記2つを測定して

・アルドステロンレニン比(ARR=PAC/PRA) を求めます。

従来のカットオフ値は

PACの単位がpg/mlであれば、ARR>200(単位がng/dlであれば、ARR>20)

さらに、ARRに加えてPAC>120pg/ml (12ng/dl)の併用が推奨となっていました。

ところが、従来用いられていたRIA法は測定キットが供給停止になったため、CLEIA法によるPACに統一されました(単位はpg/ml)。

CIEIA法では、以前のRIA法よりも値が低くなります。理由として、より特異的なモノクローナル抗体を用いているため、アルドステロン以外のステロイドなどとの交差が極めて低いためだそうです。

このため新しいスクリーニングのカットオフ値は

ARR≧200 かつ PAC≧60pg/ml に変更

さらに、CIEIA法に切り替わったばかりなので、至適カットオフ値が確立するまで

ARR 100~200も境界域として

ARRが100~200 かつ PAC≧60pg/mlも暫定的陽性

としています。

もう一つ、レニンの測定も血漿レニン活性(PRA)と共に、活性型レニン濃度(ARC)も採用されています。

ARCはPRAと測定原理が異なるので正確な換算は困難だそうですが、便宜上

CLEIA法によるPAC/ARC≧40 を陽性と判定

CLEIA法によるPAC/ARCが20~40 かつ PAC≧60pg/mlも暫定的陽性

としています。

当院で検査をオーダーすると、結果の画面には・・・

・アルドステロンCLEIA

・アルドステロンRIA相当値(→すでに廃止されたので換算値)

・レニン活性(→PRAのこと)

・レニン定量CLEIA(→ARCのこと)

・アルドステロン/レニン活性比(→CLEIA法によるPAC/PRAのこと)

・アルドステロン/活性型レニン定量値比(→CLEIA法によるPAC/ARCのこと)

というように、いくつも記載してあってかなり迷いますが、結局のところ

・アルドステロンCLEIA ≧60

・アルドステロン/レニン活性比 ≧200

(もしくは、アルドステロン/活性型レニン定量値比≧40)

が当てはまっているかを見ればよいことになります。

ちなみに、前回は2016年にコンセンサスステートメントが出されていますが、それから5年経過経過しての改訂でした。今回は日本からのエビデンスも多く採用されていますが、JPAS・JRASという本邦の大規模PAレジストリが大きく関わっています。

実はこのJPAS・JRASに水戸済生会も参加しており、編集長も普段は交流のない内分泌の先生方との議論に参加させてもらい、非常に勉強になりました。(注:もちろんガイドライン改訂には関わっていません)

(編集長)

これはアブレーション中の一コマ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

◆市中病院で循環器専門医を目指しているなら

水戸済生会循環器内科のサイトを是非ご覧ください!

PCIだけでなく、Ablation、TAVIなど、当院で行っている幅広い循環器診療を紹介している充実したサイトです。各種の資格取得にも有利です!

是非ご覧ください!

◆10分で分かります!

1月に開催された「レジナビFairオンライン2021 ~専門研修(内科)プログラム~」 での説明動画を、水戸済生会YouTubeチャンネルでご覧いただけます!

水戸済生会の内科専門研修の特徴が10分で分かります。特に、消化器内科・循環器内科・腎臓内科を志望しているあなたは、ぜひご覧ください!

【循環器】アルドステロン症の見つけ方 その8(治療について)

前回は副腎静脈サンプリング(AVS)の評価方法について紹介しました。

コルチゾール値で適切にサンプリングされているのかを評価したうえで、片側性病変と診断されたら手術を考慮します。両側性の場合はアルドステロン拮抗薬(スピロノラクトンやエプレレノン、エサキセレノン)を中心にすえて内服薬を継続します。手術は、腹腔鏡下の片側副腎全摘術になります。最近は腹腔鏡手術も単孔式で行われているようです。

どこに紹介したらよいのかは、その地域ごとに異なると思いますが。泌尿器科が手術を行っていることが多いようですが、大学によっては内分泌外科が行っているところもあります。ちなみに当院では泌尿器科で行っています。

なお、編集長はまだ見たことがありませんが、症例の多い病院ではAVSも副腎内の分葉内静脈支脈ごとの超選択的にサンプリングを行う選択的副腎分葉内支脈採血(Segment-selective adrenal tributary sampling: S-ATS)を行って、片側副腎の部分切除で済ませるということもできるそうです。

こうすることで約10%程度にみられる両側性のアルドステロン産生腫瘍(APA)においても外科手術が可能になるとともに、対側に病変を生じた場合の副腎不全を防止できる利点があるそうです。

術後はアルドステロン拮抗薬を中止して大丈夫ですが、経験的に全例で降圧剤が全く不要になるわけではありません。血圧を見ながら降圧剤を減量していきます。

さて、アルドステロン症に関して紹介してきましたが、実は今年(2021年)にガイドラインが改定されています。次回はガイドラインの改訂点を紹介していきます。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

◆市中病院で循環器専門医を目指しているなら

水戸済生会循環器内科のサイトを是非ご覧ください!

PCIだけでなく、Ablation、TAVIなど、当院で行っている幅広い循環器診療を紹介している充実したサイトです。各種の資格取得にも有利です!

是非ご覧ください!

◆10分で分かります!

1月に開催された「レジナビFairオンライン2021 ~専門研修(内科)プログラム~」 での説明動画を、水戸済生会YouTubeチャンネルでご覧いただけます!

水戸済生会の内科専門研修の特徴が10分で分かります。特に、消化器内科・循環器内科・腎臓内科を志望しているあなたは、ぜひご覧ください!

【消化器】内視鏡の話(6) 大腸内視鏡の違い

内視鏡ネタ第6弾です。今回は大腸内視鏡についてです。率直に書きますので、どちらかのメーカーに強い思い入れのある方は読まないようにお願いします(笑)。

それぞれのスコープの特徴を非常にざっくりと言うなら・・・、

オリンパス:確実な操作感と適度な硬さをもち、確実な挿入を可能にする内視鏡。

フジフィルム:軽い操作性と柔らかいスコープで腸管にやさしい内視鏡。

ベテランの先生の中には、「下部だけは絶対にオリンパス。それだけは譲れない!」とおっしゃる方も多くいます。

フジとオリの下部のスコープは特に操作感が全く違います。私はベテランには程遠いですが、上述のようにおっしゃる先生方の気持ちがよくわかります。オリンパスのスコープには絶妙な硬さがあり、これが確実な挿入をサポートしてくれます。

フジにも可変機構がありますが、フジのスコープを硬くしても、オリンパスのスコープの硬さとは違うのです。硬さの中にも絶妙なしなりが必要で、両者にはこの硬さ/しなりに決定的な違いがあります。

やや重くて硬めのオリンパスは最近主流の挿入法である(と僕は認識している)、軸保持短縮法での挿入に特に向いていると考えています。適度な重さと硬さで腸管をしつけ、挿入をサポートしてくれます。

フジのスコープでももちろん軸保持短縮法での挿入は可能ですが、うまくトルクを伝えながら挿入しないと容易にループ形成に至ってしまいます。しかし、ループ形成した後の患者さんへの負担は今度はフジのほうが痛みが少ないと感じています。

と言っても、文字でこの差を伝えるのは非常に難しいですね。

でも、当院であればこの2種の違いを体感できます。当科の仲間になって、この2種の違いを”試食”ではなく、しっかりと味わいませんか?

(Nao)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

◆市中病院で循環器専門医を目指しているなら

水戸済生会循環器内科のサイトを是非ご覧ください!

PCIだけでなく、Ablation、TAVIなど、当院で行っている幅広い循環器診療を紹介している充実したサイトです。各種の資格取得にも有利です!

是非ご覧ください!

◆10分で分かります!

1月に開催された「レジナビFairオンライン2021 ~専門研修(内科)プログラム~」 での説明動画を、水戸済生会YouTubeチャンネルでご覧いただけます!

水戸済生会の内科専門研修の特徴が10分で分かります。特に、消化器内科・循環器内科・腎臓内科を志望しているあなたは、ぜひご覧ください!

【循環器】アルドステロン症の見つけ方 その7(AVSの解釈)

前回は副腎静脈サンプリング(AVS)の具体的なやり方について紹介しました。今回はAVSの判定について、3つの指標を紹介します。

この3つの指標とは

・SI:Selective Index

・LR:Lateralized ratio

・CR:Contralateral ratio

です。

まず、SIについて。

AVSは右副腎静脈のサンプリングが最大の難関ですが、うまくサンプリングできたかどうかの判定はコルチゾールで判定します。(AVSでは左右副腎静脈、IVCの3か所からACTH負荷前後でアルドステロン、コルチゾールを測定します)。この時用いられるのがSIで、副腎静脈とIVCのコルチゾール濃度比のことです。

日本内分泌学会のコンセンサスステートメントでは、SIのカットオフ値を

・ACTH負荷前のSIは2.0以上、

・ACTH負荷後のSIは3.0または5.0以上

で適正なサンプリングと判断します。

他に適切にサンプリングできたかの判定にコルチゾール濃度も用いられます。

・ACTH負荷前では40μg/dl以上、

・ACTH負荷後は200μg/dl以上

で適正なサンプリングと判断します。

さて、コルチゾールでサンプリングが適正に行われたことが確認されれば、局在診断(片側性か両側性か)の判定に移ります。

局在診断に用いられるのがACTH負荷後のLateralized ratio(LR)とContralateral ratio(CR)です。

LRは左右副腎静脈で比較し、

LR=(高値側のアルドステロン/コルチゾール)÷(低値側のアルドステロン/コルチゾール)

で求めます。

CRは

CR=(副腎静脈低値側のアルドステロン/コルチゾール)÷(IVCのアルドステロン/コルチゾール)

で求めます。

LR>4かつCR<1.0で片側性と診断し、手術適応を決定するように推奨されています。

実際にはこれに当てはまらないグレーゾーンがあるのですが、総合的に判断するか、AVSをやり直してみることになります。

明らかな結果であれば心配いりませんが、判定に悩む時には内分泌専門医に相談したほうが良いですね。

(編集長)

これはAVSではなく緊急PCI♪

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

◆市中病院で循環器専門医を目指しているなら

水戸済生会循環器内科のサイトを是非ご覧ください!

PCIだけでなく、Ablation、TAVIなど、当院で行っている幅広い循環器診療を紹介している充実したサイトです。各種の資格取得にも有利です!

是非ご覧ください!

◆10分で分かります!

1月に開催された「レジナビFairオンライン2021 ~専門研修(内科)プログラム~」 での説明動画を、水戸済生会YouTubeチャンネルでご覧いただけます!

水戸済生会の内科専門研修の特徴が10分で分かります。特に、消化器内科・循環器内科・腎臓内科を志望しているあなたは、ぜひご覧ください!