臨床研修ブログ

水戸済生会総合病院は、救急医療から緩和医療まで多彩な症例が経験できる総合力の高い地域の基幹病院です。

医師の生涯のうち最も実りある初期臨床研修期間を私たちは強力にサポートします。

研修医がよく見る鎮痛薬

こんにちは。研修医1年目のえむです。

先日帯状疱疹性髄膜炎の症例を担当しました。患者様は左前額部の皮疹と頭痛、倦怠感があり髄液検査を施行したところ帯状疱疹ウイルスが検出され、帯状疱疹性髄膜炎と診断されました。2週間のアシクロビル投与後症状改善し自宅退院となったのですが、退院時も顔面の皮疹に伴う疼痛を訴えておられました。

鎮痛薬は何を出すのだろうと疑問に思っていたところ、上級医の先生曰くミロガバリンベシル酸塩(タリージェ®︎)2.5mgから様子を見ようとのこと。ミロガバリンか!と今回の症例で学びました。なので今回は研修医の立場からよく見る鎮痛薬を簡単にまとめてみました。

まず今回使用したミロガバリンです。ミロガバリンは電位依存性Caチャネル抑制し痛みを感じる神経伝達物質の放出を抑制します。今回のような神経障害性疼痛に使用します。神経障害性疼痛に用いられるものには他にプレガバリン(リリカ®︎など)があります。ミロガバリンやプレガバリンの重要な副作用にめまい・傾眠があるので注意が必要です。

この2剤の違いについてですが、ミロガバリンの方がプレガバリンよりも後に発売され副作用の出現頻度が低いとされています。鎮痛効果についてはミロガバリンよりもプレガバリンの方が強い印象とのことでした(あくまで指導医の印象です)。通常この2剤を併用することはありません。中止する時1週間以上かけて漸減します。

これらが効かないときは、抗うつ薬であるデュロキセチン(サインバルタ®︎など)やオピオイドとセロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害作用(SNRI)をもつトラマドール(トラムセット®︎など)を使ったりします。

他によく見る鎮痛薬は腰痛や尿路結石などで使われるロキソプロフェン(ロキソニン®)やジクロフェナク(ボルタレン®︎など)、関節リウマチなどで使われるセレコキシブ(セレコックス®︎)などのNSAIDSです。

NSAIDSは痛みのコントロールにはとても有用ですが、副作用の消化性潰瘍が有名です。NSAIDSの中でも選択的COX2阻害薬セレコキシブ(セレコックス®︎)は消化管障害が少ないのが特徴です。

実際の臨床では、イルソグラジンマレイン酸塩(ガスロン®︎)とかレバミピド(ムコスタ®︎)が一緒に処方されているのを多く見かけますが、消化性潰瘍の予防にはPPI(ランソプラゾール等)やP-CAB(ボノプラザン)、H2RA(ファモチジン等)が有効でエビデンスも豊富です。

選択的COX2阻害薬の場合は胃十二指腸潰瘍発生に対するリスクの増加はないものの、PPI併用により胃十二指腸潰瘍の発症や潰瘍出血の発症率は有意に抑制されるようです(消化性潰瘍診療ガイドライン2020改定第3版)。

そして、最もよく見かける機会が多いのはアセトアミノフェン(カロナール®︎やアセリオ®️)ではないでしょうか。他の鎮痛薬と比較して副作用が少なく小児や妊婦さんにも使いやすいです。ただ肝機能障害には注意が必要です。

痛みというのはその人のQOLを著しく低下させるものであると思います。いつかは患者さん一人一人に合わせた適切な鎮痛薬を処方できるように勉強頑張ります!

(えむ)

ERでCV挿入中

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

副鼻腔気管支症候群(SBS)

遷延性・慢性咳嗽の原因として、今回は副鼻腔気管支症候群(SBS)を取り上げます。

SBSは「慢性・反復性の好中球性気道炎症を上気道と下気道に合併した病態」と定義されています。

ちょっと分かりにくいですが、慢性副鼻腔炎に慢性気管支炎、気管支拡張症あるいはびまん性汎細気管支炎が合併したものです。注意点としては、SBSで出てくる慢性気管支炎はタバコが原因の慢性気管支炎とは別物という扱いです。臨床像としては、慢性の湿性咳嗽、慢性副鼻腔炎による鼻閉感、後鼻漏を呈し、進行例では労作時呼吸困難も見られます。

診断基準としては以下の3点すべてを満たすことですが、さらに鼻汁や喀痰中に好酸球の増加を認めることが特徴とされています。

①8週間以上続く呼吸困難発作を伴わない湿性咳嗽

②次の所見のうち1つ以上を認める

1)後鼻漏、鼻汁、咳払いなどの副鼻腔炎症状

2)敷石状所見を含む口腔鼻咽頭における粘液性あるいは粘膿性の分泌物

3)副鼻腔炎を示唆する画像所見

③マクロライド系抗菌薬や喀痰調整薬による治療が有効

治療としてはマクロライド系抗菌薬(エリスロマイシン600㎎/日やクラリスロマイシン400㎎/日)の長期投与が第一選択となります。ただし、効果があらわれ始めるのは2~4週間目以降とされているので、効果判定は4~8週間で判定することになります。

参考文献:咳嗽・喀痰の診療ガイドライン2019

(編集長)

ICUで気切造設中

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

感染後咳嗽

遷延性・慢性咳嗽の原因として、今回は感染後咳嗽を取り上げます。

外来などで咳が長引く患者さんには、「かぜなどの感染後に咳が長いこと残ることが多くて、感染後咳嗽なんて呼ばれています」といつも説明するのですが、感染後咳嗽の定義は何かと言われると答えられないことに編集長は気づきました。

そこで、定義から確認すると、

「呼吸器感染症(特にかぜ症候群)の後に続く、胸部X線写真で肺炎などの異常所見を示さず、通常、自然に軽快する遷延性ないし慢性咳嗽」となっています。

付け加えると、原因微生物が気道から排除され、抗菌薬治療の適応がない、感染の後遺症としての咳嗽を指しています(マイコプラズマ肺炎や百日咳などは3週間以上となっても気道中に原因微生物が存在することがあるので、この場合は該当しません)。

感染後咳嗽は、臨床的な診断が基本で、以下の3点がある場合に診断されます。

①かぜ症候群が先行していること

②遷延性咳嗽あるいは慢性咳嗽を生じるた疾患が除外できること

③自然軽快傾向がある

成人の遷延性咳嗽に占める感染後咳嗽の割合は35%という報告がありますが、感染後咳嗽に対する特異的な薬剤はないため、中枢性鎮咳薬など非特異的治療となります。なので患者さんへは、禁煙やマスクの着用、飲水やアメなので喉を湿潤させることなどを指導します。咳のピークが過ぎて、他の疾患が除外されていれば自然軽快を待つように指導することも必要となります。

参考文献:咳嗽・喀痰の診療ガイドライン2019

(編集長)

回診の一コマ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

胃食道逆流症(GERD)その2

遷延性・慢性咳嗽の原因としての胃食道逆流症(GERD)の続きです。

GERDが関与する遷延性・慢性咳嗽の診断については、実際の臨床では詳細な問診と、診断的治療を行って診断をしていきます。疑うポイントとして、以下の特徴を有する慢性咳嗽(特に乾性)ではGERDによる咳嗽を疑っていきます。

①胸やけ、呑酸などの食道症状を伴う

②咳払い、嗄声、咽喉頭異常感などの咽喉頭症状を伴う

③咳が、会話、食事中、体動・就寝・起床直後、上半身前屈、体重増加などのタイミングで悪化(夜間の咳はない/少ない場合が多い)。

④咳き込んで嘔吐してしまう。

⑤咳の原因となる薬剤の服用(ACE阻害薬など)がなく、咳喘息、副鼻腔気管支症候群(SBS)などの治療が無効、あるいは効果不十分。特に咳喘息の治療で夜間の咳は改善したが、昼間の咳が残存する場合にはGERDの合併を疑う。

治療効果による診断確定は、GERDに対する治療(PPI、消化管運動機能改善薬、肥満・食生活の改善)により咳嗽が改善すれば確定できるとされています。

治療については、胃酸分泌抑制薬で高用量のPPIが第一選択になりますが、食道症状の改善は早期に得られるものの、咳の改善には2~3か月かかる場合もあり、改善度も低いようです。このため消化管運動機能改善薬(モサプリドなど)の追加を早めに追加することが勧められていますが、エビデンスには乏しいようです。

保存的療法としては、GERDの危険因子である肥満、喫煙、激しい運動、飲酒、カフェイン、チョコレート、高脂肪食、炭酸飲料、柑橘類、トマト製品、各種薬剤)の回避はしばしば有効で、減量や就寝前の絶飲食、睡眠時の上半身挙上、腹圧を上昇させる衣類を避けることなども有効のようです。

参考文献:咳嗽・喀痰の診療ガイドライン2019

(編集長)

ERでの一コマ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

胃食道逆流症(GERD)その1

今回は遷延性・慢性咳嗽の原因としての胃食道逆流症(GERD)を取り上げます。

GERDとは、胃酸や胃内容物が胃から食道に逆流することによって、何らかの症状や合併症を生じた状態を指します。欧米では慢性咳嗽の3大原因疾患の一つとされていますが、日本でも増加傾向とされ、食生活や肥満の頻度や程度が欧米に近づいてきたことや、原因疾患としての認知度が高くなってきたことなどが関与していると言われています。

このGERDが咳の原因になる機序は2つあるとされています。1つ目が、逆流が下部食道の迷走神経受容体を刺激し、中枢を介して反射性に下気道に刺激が伝わる機序。そして2つ目が逆流内容が上部食道から咽喉頭や下気道に到達して直接刺激する機序です。

臨床像としては、夜間に咳が好発して食道症状も多いタイプと日中に多く、食道症状が少ないタイプに分けられます。

夜間に多く、食道症状が多いタイプは食道裂孔ヘルニアなどが関与が多いとされ、高齢で肥満が強い人に多いようです。一方で日中に多く、食道症状が少ないタイプは若年者に多く、咳が会話、食事中、上半身前屈に伴って悪化しやすいとされています。

診断のために検査には、上部消化管内視鏡で異常を示さないことが多く感度が低い検査となり、24時間食道pHモニタリングは偽陰性や擬陽性が多くなるようです。酸以外の逆流も感知できるpHーインピーダンスモニタリングが逆流をとらえる最も感度が高い検査法とされていますが、どこの病院でも施行できる検査ではありません。実際の臨床では詳細な問診と、診断的治療を行って診断をしていきますが、詳細は次回に紹介します。

参考文献:咳嗽・喀痰の診療ガイドライン2019

(編集長)

病棟で指導医と明日の打ち合わせ中

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

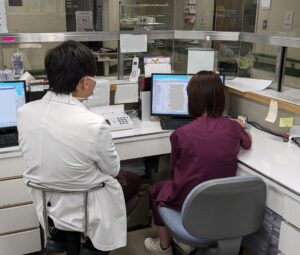

喉頭アレルギー

今回はアトピー咳嗽に似た疾患として喉頭アレルギーを紹介します。

喉頭アレルギーとは、鼻や口腔より吸入された抗原により喉頭粘膜に引き起こされる慢性的ないし断続的な抗原暴露によるⅠ型アレルギー疾患で、季節性と通年性とに分類されます。

アトピー咳嗽とは非常に似ていますが、アトピー咳嗽では中枢気道に限局した好酸球性炎症ですが、喉頭アレルギーは喉頭を中心に病変を認める点が異なっています。

症状としては、慢性咳嗽と咽喉頭違和感で、ヒスタミンH1受容体拮抗薬が著効することが特徴です。ガイドラインには診断基準ではなく、「疑うポイント」として表にまとめられているので紹介します。

なお、季節性の場合は下線部分を「原因花粉飛散時期の前後を含めた」に読み替えて適応してください。

治療としてはヒスタミンH1受容体拮抗薬が第一選択となります。効果不十分な場合はICSの追加を考慮しますが、ICSはCVAにも効果があるため、あまり早期に用いると鑑別が困難になるので注意です。他に漢方薬を用いられます。鼻アレルギー同様に舌下免疫療法が行われる場合もあるようです。

参考文献:咳嗽・喀痰の診療ガイドライン2019

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

アトピー咳嗽 その2

今回もアトピー咳嗽の続きです。

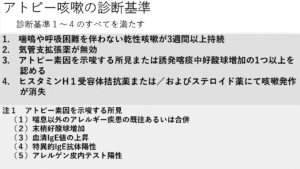

アトピー咳嗽の診断基準は以下のようになっています。

アトピー咳嗽は、特にCVAとの鑑別が重要になります。その理由としてCVAではICSの維持療法が重要になりますが、アトピー咳嗽は咳症状が軽快すれば治療は中止可能で、ICSの維持療法が必要ありません。つまりしっかり鑑別しておかないと、不要な治療を長期に継続させてしまうことになるのです。

治療としてはヒスタミンH1受容体拮抗薬が第一選択となりますが、その有効率は60%程度とされています。ヒスタミンH1受容体拮抗薬を2週間継続しても効果が不良な時は、ICSの追加を試みます。吸入できない状況であれば内服薬を1~2週間試します。それでも改善しない場合は別の疾患の可能性があるので専門医に紹介することを考えましょう。

アトピー咳嗽の予後としては良好で、長期的に喘息や閉塞性換気障害への進行は認めません。症状が改善すれば治療中止は可能ですが、再燃する場合は原因抗原の追及などアレルギー疾患として予防に努めることが重要になります。

参考文献:咳嗽・喀痰の診療ガイドライン2019

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

アトピー咳嗽 その1

今回はアトピー咳嗽についてです。アトピー咳嗽は遷延性・慢性咳嗽の原因として咳喘息に続いて比較的多い疾患とされています。

病態としては、中枢気道を炎症の主座とする非喘息性好酸球性気道炎症です。好酸球性気道炎症が中枢気道に限局しているため、FeNO濃度は正常範囲内となります。

臨床像としては、アトピー素因を有する中年の女性に多く、咽喉頭のイガイガ感を伴い、気管支拡張薬が無効な遷延性・慢性咳嗽です。

ガイドラインにはアトピー咳嗽の臨床像として以下の13個が記載されています。これを記憶しておくだけでも、咳嗽患者さん対応のストレスが減ります。

・8週以上の喉のイガイガ感をともなう持続性乾性咳嗽(喀痰はあったとしても少量)

・喘鳴、呼吸困難発作を認めたことがない

・咳嗽は就寝時、深夜から早朝、起床時に多い

・咳嗽はエアコン、タバコの煙(受動喫煙)、会話(電話)、運動、精神的緊張などによって誘発されやすい

・強制呼出時にも乾性ラ音を聴取しない

・アトピー素因を認めることが多い

1)末梢血好酸球増多、2)血清IgE高値、3)血清特異的IgE抗体陽性、

4)アレルゲン皮内テスト陽性、5)喘息以外のアトピー疾患の合併または既往

・呼吸機能は正常

・気道過敏性亢進は見られない(気道過敏性亢進はCVAを示唆する)

・咳受容体感受性の亢進

・誘発喀痰中に好酸球が見られる

・気管あるいは気管支生検にて大部分の患者で好酸球性気管支炎が見られる

・BALF中に好酸球増多は見られない

・治療ではヒスタミンH1受容体拮抗薬、ステロイド薬(吸入、内服)が有効だが、鎮咳薬、抗菌薬、気管支拡張薬(β刺激薬、テオフィリン)、LTRAは無効

参考文献:咳嗽・喀痰の診療ガイドライン2019

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

咳喘息(CVA)その2

今回は咳喘息(CVA)の治療についてです。

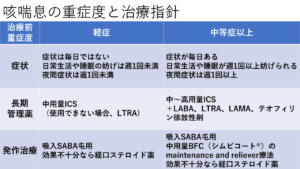

CVAの診断がついたら、治療は基本的に典型的喘息と同じで吸入ステロイド(ICS)が中心になります。下記のように重症度を判断して、治療を開始します。

この表からは、病院を受診する患者さんはほとんど中等症以上に該当すると思いますので、吸入ステロイド+長時間作用型β刺激薬の合剤(ICS+LABA)で開始し、症状が落ち着いてきたらICS単独に変更していきます。その他に長時間作用型抗コリン薬(LAMA)やロイコトリエン受容体拮抗薬(LTRA)、テオフィリン徐放性剤を使用する場合があります。悪化時には典型的喘息と同様に短時間作用型β刺激薬(SABA)の屯用や経口ステロイドの短期間併用を行います。

治療開始により症状が軽快し、薬剤を減量することができますが、治療中止によりしばしば再燃します。症状が軽快・消失した患者さんの治療をいつまで続けるべきかのエビデンスはないそうですが、1年以上治療を継続しICSが低用量まで減量しても無症状であれば、ICSの中止を考慮してもよいとされています。また呼吸器の専門施設で喘息で推奨される客観的指標(呼吸機能や気道炎症マーカー)に基づく長期治療も推奨されています。

予後については、CVA患者さんの30~40%がいずれ典型的喘息に移行すると言われており、患者さんに良く説明しておく必要があります。ICSを用いることで典型的喘息への移行率が低下するとされています。

参考文献:咳嗽・喀痰の診療ガイドライン2019

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

咳喘息(Cough Variant asthma:CVA)その1

外来研修をやっていると、咳嗽を主訴に受診する患者さんに多く遭遇します。鎮咳剤を処方して経過を見てもらいますが、翌週の外来に「まだ良くなりません」と言って再び受診してきます。別の鎮咳薬を試してみるけど、次の週も「まだ良くならない」と言って受診されると、次の手をどうしたらよいか困ってしまいます。そんな時の対処法を今回から紹介していきます。

咳嗽については、3週間までの咳嗽を急性咳嗽、3週間以上8週間未満のものを遷延性咳嗽、8週間以上持続するものを慢性咳嗽と区別しますが、遷延性・慢性咳嗽の原因疾患の鑑別のなかに咳喘息があります。今回はこの咳喘息(CVA)について確認してみます。

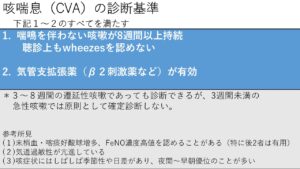

まずCVAとは喘息の亜型ですが、喘鳴や呼吸困難を伴わなず、慢性咳嗽が唯一の症状で、呼吸機能はほぼ正常、気道過敏性は軽度更新、気管支拡張役が有効で定義されます。慢性咳嗽の原因疾患として本邦では最も頻度が高いものです。

臨床像としては、咳嗽は夜間から早朝に悪化しやすいものの、日中のみ咳を認める患者も存在し、しばしば季節性を示すとされます。喘鳴は自覚的にも他覚的にも認めません。成人では女性に多く、上気道炎や冷気、運動、受動喫煙を含む喫煙、雨天、湿度の上昇、花粉や黄砂の飛散などが増悪因子です。特に冷気と会話による咳嗽の誘発がCVAに特徴的とされています。

診断基準は以下の通りです。

CVAは吸入β2刺激薬が咳嗽に有効であることが特異的な所見であるため、気管支拡張薬の効果を確認しておくことが重要です。具体的には短時間作用型β刺激薬(SABA)吸入を試します。夜間の咳嗽が続く場合はβ刺激薬の貼付薬を1~2週間用いると良いそうです。

参考文献:咳嗽・喀痰の診療ガイドライン2019

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓