臨床研修ブログ

水戸済生会総合病院は、救急医療から緩和医療まで多彩な症例が経験できる総合力の高い地域の基幹病院です。

医師の生涯のうち最も実りある初期臨床研修期間を私たちは強力にサポートします。

感染症診療の流れ

あなたが研修医外来に出ていると、消化器外科からのコンサルトが回ってきました。70歳台の男性で約半年前に消化器外科で大腸の手術を行い、本日は定期外来のための受診でした。本人は特に症状もなかったのですが、ルーチンの血液検査でCRPが8.6㎎/dlと上昇していました。

外科の担当医からは「CRPが上がっているので感染だと思うんだけど、どの診療科にお願いしたらいいのか分からないし、抗菌薬は何にしたらいいのかな?」ということで研修医外来に回って来たようです。

こんな時は外科の先生よりも、各科をローテーションしている研修医が力を発揮できる場面ですが、あなたならどうしますか? ちょっと考えてみてください。

↓

↓

先日開催された松永先生の感染症レクチャーのテーマが「感染症診療の基本」でしたが、この中で松永先生は「感染症診療を学ぶ時は、抗菌薬の使い方よりも感染症診療の流れを把握することが重要」と繰り返されていました。

松永先生の言う「感染症診療の流れ」とは、以下の6つのポイントです。

①感染症? 感染症以外?

②診断の2つの軸

③治療の2つの軸

④抗菌薬

⑤経過観察の2つの軸

⑥投与期間の決定

感染症のよくある誤解に、

発熱=感染症 CRP上昇=感染症 発熱=抗菌剤 抗菌剤=解熱剤

というのがありますが、これは全て間違いです。

正しくは、

発熱≠感染症 CRP上昇≠感染症 発熱≠抗菌剤 抗菌剤≠解熱剤

です。

冒頭の症例に戻ると、CRPが高値で症状がないのであれば、まずはホントに感染症なのか?ホントに抗菌薬が必要なのか?と疑ってかかることから始めましょう。

そして感染のフォーカスを探しです。「感染症ならば必ず燃え盛っている現場があるので、そこを探すことに尽きる」と松永先生が繰り返していました。もちろんフォーカスを探しに行くのも型があります。

まずは 3か所(肺、腹部、尿路)+α で考えます。具体的には、肺、腹部、尿路の3か所、そして人工物(CVカテーテル)や皮膚(創部)さらに中枢神経系(髄液) です。

もちろん感染部位が分からないこともありますが、その時の型としては、

・全身性疾患 HIV、マラリア、リケッチ etc

・深部の膿瘍

・深部の人工物感染

・副鼻腔炎(特に胃管留置患者)

・腎盂腎炎(特に高齢者)

一緒に見落としやすいものも覚えておきましょう。

・腎盂腎炎

・胆道系感染症

・前立腺炎

・皮膚・軟部組織感染症

・カテーテル関連菌血症

・偽膜性腸炎

・浅部の人工物感染 ペースメーカー、CVポート

・ダニ媒介性疾患

・心内膜炎

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆エムスリーの座談会に登壇します!

5月15日(水) 18:00~18:30

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?

どんな生活を送っているのか?

あなたの質問に直接お答えします♪

参加にはエムスリーのサイトから予約が必要です。

下記リンクからご予約下さい。

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

今年度1回目!・・・松永先生の感染症レクチャー

4月30日に感染症の松永先生による今年度1回目のレクチャーが開催されました。

感染症レクチャーのことは、このブログでは何度も紹介していますが、今年で16年目となる当院のコアなレクチャーの一つです。J1にとっては感染症の何から手を付けて良いのが分かる「感染症の道しるべ」的なレクチャーですし、J2にとっては症例を経験して苦労したこと、疑問に感じていたことを改めて整理できる「噛むほど味わい深い」レクチャーだと思います。

松永先生のことを紹介すると、東大医学部を卒業後に在沖縄米国海軍病院インターン、東大医学部附属病院内科研修医、そして茨城県立中央病院内科研修医を経て、2002年から米国コロンビア大学関連病院St.Luke’s-Roosevelt Hospital Center内科レジデント、2005年からUCLA関連フェローシッププログラム感染症科臨床フェローを修了されています。

帰国後は東京医科大学病院感染制御部を経て、2010年から帝京大学医学部付属病院の感染制御部の病院教授としてご活躍の先生です。

当院には平成21年から感染症カンファや院内講演会などでお越しいただいており、現在も年5回の研修医向けの感染症レクチャーをお願いしています。

これだけ長い期間に渡って一人の感染症専門医から教えを受けるのは、なかなか無いことかもしれません。実際に10年前に松永先生のレクチャーを受けた先輩ドクターが院内で一緒に働いていて、筋の通った文化のようになっているように思います。

そして松永先生のレクチャーで学んだことを総合内科をローテーション中に繰り返し実践し、身につけていくていくのが水戸済生会での初期研修の強みです。

年度初めのテーマは昨年同様に、関心が薄くなっているけど重要な「COVID19感染症&標準予防策」から始まって「感染症診療の基本」でした。COVID19の動向に加えて標準予防策の重要性を確認しました。そして編集長的には16年間聴き続けている「感染症診療の基本」は非常に重要な内容なので、今後も復習もかねて紹介していきます。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?

あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、

下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

【今年度最終】松永先生の感染症カンファ報告

このブログでたびたび紹介している帝京大学感染制御部の松永先生の感染症カンファを先日開催しました。今年度の最終回でしたが、タイトルは「医師も知っておきたい感染対策」でした。

内容としては、

・問題となる微生物を作らない

・問題となる微生物を広げない

・耐性菌の種類

・結局、基本の徹底

と言った感じで、クロストリジウムディフィシル感染(CDI)や多剤耐性菌、結核、麻疹、風疹、水痘、ムンプス、手指衛生・・・といった感じで、毎日の病棟やERでの業務にすぐに役立つ内容ばかりでした。

その中で耐性菌に関して強調していたのは、

・耐性菌の感染対策には特別なものはない

・耐性菌かどうかは、検査しなければ分からないので、標準予防策の徹底(=基本の徹底)がもっとも大切

この2点です。

実は、松永先生は14年前に現在の帝京大学に異動されたのですが、異動された直後に多剤耐性アシネトバクター(MDRA)による院内感染が大問題になりました。新聞等のマスコミに大きく取り上げられたのですが、その院内対応などを仕切ったのが松永先生です。編集長はその頃のご苦労もある程度知っているのですが、当時の対策にも触れて実感のこもった説得力のあるお話でした。

当時の感染拡大は、ある特定の医療行為や機材によるものではなく、患者・保菌者から医療者の趣旨や環境を介して拡大したとして、手指衛生、標準予防策の重要性を訴えていて、研修医たちにも刺さったようです。

そんな松永先生の感染症レクチャーは新年度も開催されます。このブログでもアップデートしていきますので、ご期待ください。

(編集長)

ちょっと考えて込んでいるだけです☺☺☺

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

免疫能低下と感染症2・・・松永先生の感染症カンファ

前回に続いて松永先生の感染症カンファからです。

今回のテーマは「免疫能低下と感染症」で、前回の記事では細胞性免疫の低下と液性免疫の低下を来す場合について整理しました。

今回は、好中球減少について整理します。

【好中球減少を来す背景】

・血液疾患

・化学療法

・薬剤

・放射線

関連微生物として

5日未満の初期であれば

・細菌 緑膿菌、MRSA

5日以上の長期では

・細菌

・真菌 カンジダ、アスペルギルス

特に好中球減少時の発熱は、発熱性好中球減少症(FN:Febrile Neutropenia)と呼びますが、FNでは

・症状や所見がでにくい

・進行が速い

・通常みられない部位に感染症が起こる

・まれな微生物による感染症が起こる

といった特徴があります。

具体的な例を出すと

・膿尿がない腎盂腎炎

・髄膜刺激症状のない髄膜炎

・髄液で白血球上昇のない髄膜炎

・身体所見や胸部レントゲンが正常な肺炎

想像すると恐ろしい状況だと理解できると思いますが、こういったものは想定しておかないと診断・治療ができないものです。

前回の繰り返しになりますが、免疫能低下患者における感染症診療は

・感染症診療の原則は、免疫能低下患者でも不変

・免疫能低下の種類で、想定する感染症が異なる

‐バリア障害

‐生体機能異常

‐好中球減少

‐細胞性免疫の低下

‐液性免疫の低下

・想定しないと、診断や治療はできない

これらを忘れずに診療しましょう。

(編集長)

レクチャー終了後のベッドサイドで

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

免疫能低下と感染症・・・松永先生の感染症カンファ

11月21日に今年度4回目となる松永先生の感染症カンファが開催されました。

今回のテーマは「免疫能低下と感染症」。「免疫能低下」とか「免疫不全」と聞くとあなたはどんなイメージを持つでしょうか?

化学療法中の白血球減少とか、HIV感染とかをイメージするかもしれません。人によっては糖尿病患者を免疫能低下と考えているかもしれません。

どれも間違いではありませんが、では、これらの患者さんが発熱を主訴に受診したら、対応は同じでいいのでしょうか?

松永先生が強調した重要点は以下の通りです。

・感染症診療の原則は、免疫能低下患者でも不変

・免疫能低下の種類で、想定する感染症が異なる

‐バリア障害

‐生体機能異常

‐好中球減少

‐細胞性免疫の低下

‐液性免疫の低下

・想定しないと、診断や治療はできない

どういう事かと言うと、感染症の診療をする時は

・患者背景を理解して

・どの臓器の感染症か?

・原因となる微生物は?

・どの抗菌薬を選択する?

・適切な経過観察

という流れがありますが、免疫能低下患者では患者背景の理解、つまりどの免疫能が低下しているかを理解することが必須です。何となく糖尿病の患者だから「真菌もカバーしておこう♪」というものではありません。

そこで今回は、細胞性免疫と液性免疫について整理しておきます。

【細胞性免疫の低下を来す背景】

・悪性腫瘍・感染症

急性リンパ性白血病、悪性リンパ腫、

HIV感染症、HTLV-1関連疾患

・医療行為

移植(造血幹細胞・固形臓器)、

ステロイド投与、免疫抑制剤、

生物学的製剤

関連微生物には

・細菌(細胞内寄生菌)

サルモネラ、ノカルジア、リステリア

Tb、MAC

・ウイルス

ヘルペス属、インフルエンザ、

アデノウイルス

・真菌

Pneumocystis jiroveci

Cryptococcus neoformans

・寄生虫

トキソプラズマ、糞線虫

【液性免疫が低下する背景】

・悪性腫瘍・感染症

多発性骨髄腫、HIV感染症

・医療行為

造血幹細胞移植後、脾臓摘出後

関連微生物としては

・細菌

肺炎球菌、インフルエンザ菌、髄膜炎菌

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

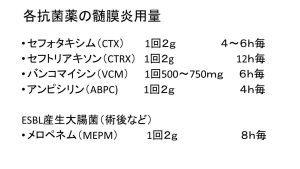

髄膜炎②・・・松永先生の感染症カンファ

松永先生の感染症レクチャーから髄膜炎についての続きです。

髄膜炎は一刻も早く治療を開始することが肝心です。培養結果を待っているヒマはありません。

なので、年齢などを考慮して原因微生物を想定し、Empiric therapyを開始します(下表参照)。

そして、髄膜炎の治療では「髄膜炎用量」で抗菌薬を投与する必要があるのを知っていますか?

血液脳関門(BBB)を通過して、十分な濃度に達する用量として設定されています。

さらに、抗菌薬に加えてステロイド投与も行われます。具体的には、

デキサメサゾン0.15㎎/㎏(体重60~70㎏の人なら10㎎と覚えておくと便利です)

もちろん髄液や血液培養の結果が判明したら、適切な抗菌薬への変更も検討しましょう。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

髄膜炎①・・・松永先生の感染症カンファ

松永先生の感染症カンファからのシェアです。テーマは「感染症Emergency」でしたが、今回はEmergencyの中でも重要な髄膜炎について2回に分けて紹介します。

髄膜炎は、頭痛だけでなく、何となく反応が鈍いといった程度の意識障害だったり、けいれん、神経巣症状も来します。大事なのは、迅速に診断して、速やかに治療を開始することです。

さて、ここで質問です。髄膜炎の時に見られる身体所見を挙げて下さい。

↓

↓

↓

項部硬直だけしか思いつかなかったあなたはラッキーです。必ず続きを読んでくださいね。

項部硬直以外にも、

Brudzinski徴候

Kernig徴候

Jolt accentuation

Neck flexion test

などがあります。

それぞれのやり方と、どうなったら陽性と判定するかは必ずネットで調べておいてください。

ここでは、松永先生が強調していたそれぞれの感度と特異度について紹介します。

【項部硬直】 感度 30% 特異度68%

【Brudzinski徴候】 感度5% 特異度95%

【Kernig徴候】 感度 5% 特異度95%

【Jolt accentuation】 感度 97% 特異度60%

【Neck flextion test】感度 81% 特異度39%

こうしてみると、感度と特異度が結構違っているのが分かります。髄膜炎は、身体所見で確定診断する疾患というよりも、見逃してはいけない疾患ですから、特異度よりも、感度が重要になります。感度が高いということは、陰性所見に意味があり、陰性ならば除外可能を意味します。

上記の感度・特異度を見てみると、Jolt accentuationやNeck flextion testが陰性なら除外可能です。

もしJoltが陽性なら、もっと特異度の高い、項部硬直やBrudzinski徴候、Kernig徴候をさっと確認し、髄液検査をためらわないことです。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

感染症Emergency・・・松永先生の感染症レクチャー

本年度3回目の松永先生となる感染症レクチャーが開催されました。

今回のテーマは「感染症Emergency」でしたが、レクチャーの中から、いいところをシェアします。

Emergencyには色々な意味がありますが、感染症におけるEmergencyには

・時 間:経過が速い

・重症度:局所の問題(壊死など)

全身の問題(循環・呼吸動態)

・部 位:局所(髄膜、咽頭周囲、眼窩など重篤な機能障害が残る)

全身(Focus不明のSeptic shock)

といった、いくつかの意味があります。今回のレクチャーの大事なメッセージとしては

「Emergencyであってもアプローチは基本通り」。つまり、この3つを押さえることが重要です。

診断の二つの軸:どこで?なにが?

治療の二つの軸:化学的と物理的

経過観察の二つの軸:全身か?局所か?

(クリックすると過去の記事にリンクしています)

でも、Emergencyですから診断と治療を同時に進めていく必要があります。さらに全身状態、すなわちバイタルの安定化は最重要です。

具体例として、

・壊死性筋膜炎

・ガス壊疽

・Toxic Shock Syndrome(TSS)

・MSSAの感染性心内膜炎

・髄膜炎性菌血症

・Postsplenectomy Sepsis(PSS)

・Ludwing angina(Orbital cellulitis)

・接合菌症

・髄膜炎

など多くの症例を提示しながらのレクチャーでした。

次回はこれら取り上げた中でも、おそらく遭遇する機会の最も多い髄膜炎について紹介します。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

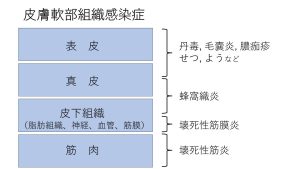

皮膚軟部組織感染症・・・LRINECスコア

今回は、J1の小D先生が経験した症例から、皮膚軟部組織感染症のまとめを作ってくれたのでシェアします。

経験した症例は70歳台の男性。右下肢の腫脹、疼痛、歩行困難が主訴でした。バイタルは発熱と頻脈を認めましたが、血圧は維持されていました。右下肢はつま先から大腿中部まで発赤と圧痛を認め、採血ではWBC,CRPとも高値で、さらにCPKが1万以上に上昇していました。さて、鑑別は何を考えるべきでしょうか?

↓

↓

皮膚軟部組織感染症の中で重要なものとして、蜂窩織炎と壊死性筋膜炎があります。ご存じの通り、病変の存在部位によって疾患が異なってきます。下図のように、表皮~真皮では丹毒や毛嚢炎、真皮~皮下組織では蜂窩織炎、さらに深い筋膜におよぶと壊死性筋膜炎、筋層までいくと壊死性筋炎となります。

臨床では壊死性筋膜炎を見逃さないことが重要ですが、蜂窩織炎と初期の壊死性筋膜炎を早期に区別することは難しいとされています。両者の鑑別については、全身状態や痛がり方、圧痛部位、進行スピードなどに注目してフォローしていく必要があります。特に見た目に比べて痛がり方が強い点が重要とされています。

他にも診断予測スコアとしてLRINEC(ライネック)スコアがあり、合計6点以上で壊死性筋膜炎の可能性が高くなります。

冒頭の症例は、血液培養で溶連菌が検出されました。LRINECスコアが8点と高値だったのですが、幸い時間経過での広がりはなく、壊死性筋膜炎までには至っていなかったと判断した症例です。

(小D)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

抗菌薬の整理法14 メトロニダゾールとクリンダマイシン

7月4日に今年度2回目となる松永先生の感染症カンファを開催しました。例年のことですが、第2回目は「微生物・抗微生物薬」をテーマに約3時間で、あなたの苦手な抗菌薬を一気にまとめて整理してくれます。

「抗菌薬は何となく使っている」「上の先生が良く使っているから」といったレベルから、「この菌を狙うなら、この抗菌薬」という感じに、それぞれの位置づけを理解できるまでにレベルアップしてくれるレクチャーです。

J1にとっては、初期研修が始まってから指導医に言われたまま処方していた抗菌薬の役割を改めて確認する時間になります。J2にとっては、この1年間に自分で処方したことを踏まえて、知識の再確認になる貴重な時間です。

以前からこのブログで各抗菌薬について紹介してきました。

今回は嫌気性菌をカバーするメトロニダゾールとクリンダマイシンを紹介します。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

【メトロニダゾール(MTZ, MNZ)】

・核酸合成阻害

・細菌では嫌気性菌のみ に有効

・偽膜性腸炎(Clostridioides difficile) の治療薬

・原虫疾患(赤痢アメーバなど)にも

・副作用

–アンタビュース作用(嫌酒作用)

–胃腸障害

–脳症(特に 腎障害 の患者 ; c.f. セフェピム 脳症)

–QT延長 (重大副作用として 2022 年 6 月 14 日追記)

・商品名:フラジール® (経口)、アネメトロ ® (静注)

【クリンダマイシン(CLDM)】

・リンコマイシン系の一つ

・タンパク合成阻害

・グラム陽性菌に有効

・嫌気性菌に有効

–ただし、Bacteroides fragilis は耐性菌増加傾向

・副作用

–偽膜性腸炎

・商品名:ダラシン®

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry