臨床研修ブログ

水戸済生会総合病院は、救急医療から緩和医療まで多彩な症例が経験できる総合力の高い地域の基幹病院です。

医師の生涯のうち最も実りある初期臨床研修期間を私たちは強力にサポートします。

退院までの道のり(2)

今回は退院,転院調整についてです.

自宅退院できるほどに回復した患者の退院はさほど難しくはないです.しかし入院期間が長くなってしまい,サルコペニアが進み栄養状態が悪くなってしまった患者さんの退院先をどうしようかと悩む場面はこの先必ず遭遇します.そういった場合に利用できる医療,介護資源は以下の3つが挙げられます.

1.回復期リハビリ病床

2.療養病床

3.施設介護サービス

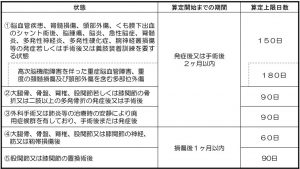

1.回復期リハビリ病床

入院の目的:社会生活への復帰を目標とする転院

入院の要件:主病名が以下に示す対象疾患であること(図1)

適用される保険:医療保険

この病床に入るためには,入院主病名が対象疾患でないといけません.(大腿骨頸部骨折でこの前まで入院していたが,退院後に廃用が進んだからとの理由では入床できません)

2.療養病床

急性期の医療必要度が無くなった患者さんが,退院後の通院が困難であり,継続的に医療による介入が必要な場合に転院先となる病棟です.急性期が過ぎたけど,経管栄養に依存していて自宅退院や施設退院ができない患者さんはこういった病院への転院を行う場合が多いです.気管切開や難病等の患者の疾患や状態に応じた「医療区分」,患者のADLに応じた「ADL区分」により評価され,診療報酬体系が変化します.

入院の目的:早期退院を目指す転院

入院要件:疾患が慢性期にあること

できる医療内容:胃ろう,TPN,インスリン,吸引や抗菌薬加療,人工呼吸器管理

月額利用料金:10万円ほど

適用される保険:医療保険

看護師人員配置:20:1(夜間帯に患者を見る人数比)

(参考資料)

https://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/06/dl/s0613-3c.pdf

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000110607.pdf

3.施設介護サービス

公的施設と民間施設があり,公的施設の方が月額費用が安い傾向にあります.しかし,24時間の看護師在駐がないところもあり,医療依存度の高い方は,療養病床での転院となります.

公的施設としては (*この順で、要介護度が高 → 低となります)

特別養護老人ホーム 介護老人保健施設 ケアハウス

民間施設としては (*この順で、要介護度が高 → 低となります)

介護付き有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム サービス付き高齢者向け住宅 健康型有料老人ホーム グループホーム

民間施設は前払金が必要な場合や,月々の費用が高額に設定されている場合が多いですが,その分早期に入所できるメリットがあります.対して公的施設は前払金が必要なく,月々の費用も低価格で設定されている分,入所希望が多く,早期の入所はあまり期待できません.また,これらの介護施設に入所するためには,要介護申請を経て要介護度を明らかにしなければ,入所する施設を選ぶことができません.このため,普段からの家族内での高齢者の介護についての話し合いと,かかりつけ医による介護サービスの導入と定期的な要介護度の見直しが非常に重要になってきます.

当院に限らずERには,施設入所中の発熱や食事摂取不良で搬送されてくる患者がとても多いですが,そういった場合,急性期を早期に乗り越え,ADLが低下しないうちに早期にもとの施設に退院を目標として加療していきます.しかし入院が長くなり,医療依存度が高まってしまうと施設退院の適応がなくなってしまい,退院先がなくなって療養転院を余儀なくされることもしばしばあります.

(Nくん)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆エムスリーの研修病院ナビ座談会にご参加ください!

研修病院ナビのフルマッチ病院特集に当院が参加します。

編集長と研修医があなたの質問にお答えします。ぜひご参加ください!

2022年11月29日(火)18:30~19:00

*下記エムスリーのページからお申し込みが必要です

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓

退院までの道のり(1)

入院患者さんで、特に高齢者では、せっかく元気になったのに退院できないということが日常的にありますが、こんな時は他の職種と力を合わせて退院に向けて、患者さんや家族、関係先に働きかけを進めていくこともドクターの大事な仕事の一つです。このような場面ではソーシャルワーカーや看護師だけでなく、リハビリや薬剤師などからの情報も統合したうえで家族に話をしますが、退院までの道のりの全体像を頭に入れておかないと、話がかみ合わないことがあります。

この記事は昨年8月に、当時J2だったNくん(現在は麻酔科専攻医)が書いてくれたものですが、良くまとまっていて病棟で必ず役に立つ内容だと思います。病棟での仕事をこなせるようになってきた今の時期に、もう一度読み直してみてください。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

当院の総合内科では、自分が主治医になって治療にあたります.それは医師として当たり前の仕事なので納得できると思いますが,高齢者であればあるほど,家族による退院の受け入れ体制が脆弱になり,施設の利用や介護サービスの介入が重要になってきます.

その理由としては,

・独居である場合

・高齢の配偶者と2人ぐらしで子どもは別の場所で暮らしている場合

・子どもや孫と同じ住居であるが,もともと介護に時間がとられ,慢性的に介護疲れしている場合

・施設入所しており、すでに家族との関係が疎遠になっている場合

などなど.あげだしたらきりがないです.

退院先の受け皿を広くする役割を持つのが

・ケアマネージャ

・介護保険申請

・特別養護老人ホーム等の施設型介護福祉施設

・かかりつけ医

これらの福祉サービスのいずれかを何らかの理由で享受していない場合,高齢者の退院は非常に難しくなります.

そのため,特に救急搬送されてくる患者に関しては,ERで患者家族がいる時点で「要介護度は?(介護保険は申請していますか?)」「ケアマネはいますか?連絡先は?名前は?」「施設の利用は?」と聞いておくことが大切です.

次回から,転院や退院の際に私たちが知っておくべきことを紹介していきます.

(Nくん)

研修医部屋(通称:大研)の一コマ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆エムスリーの研修病院ナビ座談会にご参加ください!

研修病院ナビのフルマッチ病院特集に当院が参加します。

編集長と研修医があなたの質問にお答えします。ぜひご参加ください!

2022年11月29日(火)18:30~19:00

*下記エムスリーのページからお申し込みが必要です

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓

病院見学のススメ

マッチングも終わり、編集長はホッと一息つきたいところですが、すぐに来年度のローテーション作成などに取り掛かる時期です。そして4年生もしくは5年生のあなたは冬休み中の病院見学をどうしようかとそろそろ考え始めるころでしょうか?

年が明けるとあっという間に春休みで、それが過ぎると気づいたらマッチング面接の時期になってしまいますから、まだ時間があると思わないで、少しずつでも情報収集を始めるのが良いと思います。

でも、コロナも第8波の始まりと言われるようになっており、当院でも患者さんの増加を実感しているところですから、なかなか病院見学に行きにくいかもしれませんが・・・・、

可能な限り、病院見学に行ってください。

レジナビなどのWeb病院説明会で情報収集をするのが当たり前になりましたが、それだけでは不十分だと思います。実際に行ってみると、それぞれの病院によって想像以上に雰囲気が違うことに気づくはずです。行けない時には、Web病院説明会で質問コーナーや個別面談のようなコーナーを設けているものが増えているので、積極的に利用して雰囲気をつかむのが良いと思います。

病院見学に行った際のポイントは・・・、

指導医クラスの話は、半分程度に聞いておけばOKです。なぜかと言えば、基本的にイイことしか言わないからです(編集長も自覚があります・・・)。

必ず研修医たちに直接話を聞きましょう。そしてあなたの知りたいことを質問してみましょう。研修医も1年前には同じように悩んでいた訳ですから、たとえあなたがつまらない質問かもと思っても、そのような質問こそ聞いておくべきです。一番参考になる答えが返ってくるはずです。

そして研修医たちの元気の良さや看護師さんや技師さんたちの雰囲気にも注目してみて下さい。研修医を育ててくれるのは指導医だけではありませんからね。

さらに、気になっている病院や候補として考えている病院には2回、3回と見学に行ってみることをおススメしています。何故かと言えば、どうしても初めてのところは緊張するし、余裕がないので周りを見ているようで見えていません。2回目になると余裕ができて、おなじ病院見学でも見える風景が違うはずです。

加えて1回目にあった研修医が、2回目にはものすごく頼りになる研修医に見えるはず。この時期なら、1年目でもかなり仕事ができるようになっていますので、そんな研修医の姿を見ると、あなたの研修のイメージも描きやすくなるはずです。

当院に病院見学に来ていただいた方からは

・研修医の先生が担当してくれて質問しやすかった。

・昼食の時に研修医の先生とお話する時間が確保されていて、聞きたいことを全部聞くことができ、とても参考になった。

・研修医の先生方が当たり前のように現場に溶け込んでいて、手技もこなしていて、自分もこんなにできるようになれるのか、という驚きと期待感が強く印象に残りました。

などのコメントをいただいています。

そろそろ冬休みの病院見学の申し込みをいただいています。コロナの影響は読めないところがありますが、できるだけ病院見学を受け入れる方針でいます。あなたもお早めに下のリンクからお申し込みください!

↓

(編集長)

先日は徳田安春先生に

お越しいただきました♪

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆エムスリーの研修病院ナビ座談会にご参加ください!

研修病院ナビのフルマッチ病院特集に当院が参加します。

編集長と研修医があなたの質問にお答えします。ぜひご参加ください!

2022年11月29日(火)18:30~19:00

*下記エムスリーのページからお申し込みが必要です

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓

「できない」を「できる」に変える方法

例えば、あなたがCVやPICCを入れるとき、またはERで挿管するとき、指導医からやり方を教えてもらったり、すでに経験済の同期から教えてもらったり、シュミレーターやYouTube動画で勉強してから臨みますよね。もちろん初めから上手くできる人はいませんが、何度か失敗すると「自分には向いていない」「できない」と思ってしまい、ついついやらなくなりませんか?せっかく指導医から「やってみる?」と言われても、些細な理由をつけてチャンスを同期に譲ったり・・・。

我々の脳は一度「できない」と思うと、「できない」記憶の連鎖がループのように回り始め、なかなかそこから抜け出せなるクセがあるそうです。それをそのままにしておくと、ホントに「できない自分」が作られてしまいます。今回はそんな「できない」から「できる」に変える方法を紹介します。

1.「できなかった」記憶を「できた」記憶に変える

失敗の記憶は、少し見方をズラしてあげると「できた」記憶に変えることができます。たとえば、過去の失敗から「できた」を探すことで記憶をポジティブなものに変えることができます。

例えば、エコーガイドでPICCの挿入を例にすると、「PICCを挿入できなかった」という失敗があったとして、その記憶をあらためて見直して「できた」ところを振り返ってみましょう。

例えば

・患者さんの体位はよかった

・エコーで目的の血管はきれいに描出できていた

・患者さんに上手く声掛けできていた

など、いろいろ出てくると思います。我々は何か失敗して、不快な感情、恥ずかしかったという感情がわくと、「全然ダメだった…」と一般化してしまうクセがあります。でも、100%ダメってことはまずありません。些細なことでOKなので、「できた」と思えることを1つずつ思い出してみると、「できなかった」が「できた」という記憶に変わってきます。

2.「何ができていないか」を具体化する

これとは逆に「何ができていないか」をできるだけ具体化していく作業も重要です。前述のとおり「全然できなかった」と一般化して認識してしまいがちですが、これではどう改善したらいいかわからないから「できなかった」という自分が強化されるだけです。なので、「何ができていなかったか」を具体的にすることが重要です。

先ほどのPICC挿入での失敗を分析してみると

・左手で持っていたエコーが動いてしまい、針先を見失った。

・消毒前にエコーで確認した時の体位と消毒して覆布をかけた時の体位が少し変わってしまい、見えにくくなった。

・穿刺は上手くいったけど、左手で持っていた外套を動かしてしまった。

ということが出てくるかもしれません。何ができたのか?何ができなかったのか?を具体的に分けることで次の改善案やアクションが生まれて、「できた」「乗り越えた」という記憶に変えることができます。

ただし、できなかった記憶と向き合うことは辛いので、みんなやりたがりません。でも、みんなやらないからこそ、これをやることで大きな差がつきます。プロフェッショナルは、「できなかった」体験と向き合うプロでもあります。ぜひ失敗と向き合って、「できる」を少しずつ増やしてみてください。

(編集長)

PICC挿入♪

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓

【御礼】3年連続フルマッチ!

先日マッチングの結果が発表されましたが、当院は3年連続でフルマッチでした!

これも関係者の皆様のご協力、特に当院の研修医たちがていねいに見学に来てくれた医学生の対応をしてくれたおかげです。心より感謝申し上げます!

マッチングの順位を決めるにあたっては、例年のことながら院内でかなり長い時間をかけて当院の希望順位を検討しました。面接でも一緒に仕事したいなと思う方ばかりだったので、かなり悩んだ末の順位付けでしたが、マッチしなかった方にはホント申し訳ない気持ちです。でも、当院には後期研修などの今後の機会でお越しいただき、ぜひ一緒に仕事をしたいと思っています。

来春から仲間に加わってくれる10名には、期待以上の成長をサポートできるように、指導医はもちろん先輩となる今のJ1も心して準備を進めたいと思います。

医師国家試験まではもう少し時間があります。寒くなる時期ですので、体調を崩さずに頑張ってください!

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓

外来診療をスムーズにする10のコツ その3

「外来診療をスムーズにする10のコツ」の続きです。

7)受療行動を把握する

同じような症状で、繰り返し受診しているのか、他の医療機関にかかっているのかを把握します。他院でも検査や処方を受けているのなら、その結果がどうだったのかを確認しましょう。患者さんの解釈モデルの理解につながり、検査や治療計画を立てる時に無駄な検査を省けます。同時に家庭環境や仕事の状況も聞き出すと、これらの計画を立てやすくなります。

8)要約を述べる

患者さんによっては、同じ話を繰り返してなかなか終わらない人がいます。こんな時は、例えば動悸が主訴なら「日中の仕事をしている時は何ともないけど、ホッと一息ついてソファに座ったり、夜にお布団に入って眠りにつくまでの間に、脈が抜けるような、ドキッとする感じがあるんですね」というように、患者さんの話を要約して、確認してみましょう。

こうすることで、患者さんもちゃんと話を聞いてもらえていると実感できるし、患者さん自身も問題点を整理できるようになります。

9)質問や追加したいことがないかを尋ねる

患者さんからの話を聞いて、こちらの方針もだいたい定まってきました。検査の予定などを決めて、そろそろ診察を終えるタイミングで、「他に聞いておきたいことはないですか?」と一言付け加えましょう。

この一言で患者さんは一生懸命話を聞いてくれていると感じて、より印象が良くなります。またこの質問をきっかけに、いままでスッキリ理解できなかった患者さんの解釈モデルや受診動機が判明することがあります。

10)次のステップを示す

患者さんにいろいろと話をしますが、残念ながら実はよく理解できていません。それは仕方ないことです。患者さんは「で、どうすればいいの?」と思っているのです。なので、「次は1週間後に検査結果を説明します」など具体的な次のステップを示しましょう。これは患者さんの記憶に残りやすいようにワンフレーズにするとイイかもしれません。

紹介してきた「外来診療をスムーズにする10のコツ」を使って、あなたも外来診療を楽しんでみてください!

(編集長)

研修医の外来診察室

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓

外来診療をスムーズにする10のコツ その2

「外来診療をスムーズにする10のコツ」の続きです。

4)雰囲気や態度で共感的理解を示す

前回の繰り返しになりますが、気になっていることを全部話せて、しっかりと話を聞いてもらった(=共感的理解)という安心感はとても重要です。

でも、しっかり聞いてもらっているというのは、言葉よりも、むしろ言葉以外の態度が大きく影響することが分かっています。患者さんが話している時は、電子カルテの方を見ながらではなく、患者さんの方を向いて、少し前かがみになって、視線を時々合わせながら話を聞く、という姿勢が印象を大きく変えます。

5)受診動機を明らかにする

なぜ今日に外来受診をしたのか? なぜ時間外のこの時間に受診したのか? なぜ夜中にわざわざ受診したのか?こういった受診動機を把握しましょう。

それだけ症状が辛くて我慢できなかったという重症度の把握にも役に立ちます。また不安が大きくて受診したという心理的な状況も把握できます。実は、主訴と全く関係ないことで助けを求めている、ということもあり得ます(例えばDVなど)。不安が受診動機なのであれば、検査は最小限に、場合によっては検査なしで、時間をかけて話を聞く必要があります。

6)解釈モデルを把握する

解釈モデルとは、患者さんが病気のことや、検査、治療に関して、どのように理解しているかということです。例えば、心筋梗塞のために先月まで入院していた患者さんが、頭痛を主訴にERを受診したとしましょう。我々からすると、心筋梗塞と頭痛は恐らく関係ないものと考えます。実際に筋緊張性頭痛の症状でした。

しかし、患者さんは心筋梗塞の影響で頭が痛くなったのではないか?と考えていたとしたら、「心配ありません」とか「痛み止めを出しておきますね」と言っても、患者さんは納得しません。一言、「この頭痛は、心筋梗塞とは関係ないですよ」と言えば、痛み止めも必要なくなります。

解釈モデルを理解しないと、いつまでも患者さんとの会話がかみ合わないし、お互いに「なぜ分かってくれないんだ!」と不満が募るだけです。

似たようなことですが、例えば知人や家族が癌になったので、自分も不安になって受診したというのはよくあることです。こういった受診動機を把握しないまま検査だけ行っても、かえって不安が大きくなることがあります。患者さんの不安を解消しつつ、なるべく少ない検査を計画しましょう。

(編集長)

ERの診察室

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓

外来診療をスムーズにする10のコツ その1

前回は水戸済生会での外来研修について紹介しました。一般内科外来を1年間を通して患者さんをフォローすることで、ERとは違った臨床能力が身につくと考えています。

とは言っても、外来では限られた時間の中で患者さんの状態を把握して、必要な検査を計画し、診断さらに治療計画を立てるという、非常に高度なスキルが求められる場でもあります。

当院でも外来研修を始めたばかりの頃は上手くいかずに大事なことを聞き出せなかったり、患者さんの話を止められずに時間ばかりかかったり・・・、と言う感じですが、コツをおさえると能率よく、そして患者さんと良好な関係が作れます。

今回から、そんなあなたに役立つ「外来診療をスムーズにする10のコツ」を紹介します。もし、あなたがこの通りにやれば、患者さんに良い印象を持たれて、外来もスムーズに進むはずです。たとえ一部分だけでも取り入れてみると、だんだんとその良さを実感できるはずです。ぜひやってみてください。

1)挨拶と自己紹介

患者さんが診察室に入ってきたら、患者さんの方に体を向けて挨拶です。「お待たせしました。内科の○○です」と、はっきり言いましょう。ここでの注意点は、電子カルテの方に体を向けたままでの挨拶はNGです。これから話を聞くのに、誠意に欠けた印象を持たれてしまいます。そして患者さんの名前を確認して、荷物や姿勢などに配慮しましょう。

この時に付き添っている人にも患者さんとの関係を聞いておくと良いと思います。ここで注意点は「患者さんとのご関係を教えていただけますか?」と聞きくことです。例えばご年配の男性患者さんに付き添っていた方を、勝手に奥さんだと思い込んで「奥さまですね」と話しかけたら、なんと娘さんだった(!)という失敗を編集長は何度もやっています。この後の会話の気まずさと言ったらありません・・・。必ず上記のセリフ通りに尋ねることが大事です。

2)開放型質問から始める

よく言われることですが、「今日はどうしましたか?」など、患者さんが自由に話せるような質問(開放型質問)から始めます。最初の数分間だけでも、こちらから言葉を挟まずに聞くことに徹します。患者さんの方に体を向けて、時々目線を合わせながら話を聞きましょう。

3)言葉かけ,うなずき,相槌で話を促す

患者さんは医師の前では話したいことの半分も話せていません。ホントはもっと話したいと思っています。なので、うなずいたり、上手に相槌を入れたり、「他に心配なことはないですか?」と話を促しましょう。これですごく良い印象を持ってもらえます。誤解を恐れずに言うと、気になっていることを全部話せると、それだけですっきりして検査をせずに安心して帰ってくれます。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓

水戸済生会の外来研修2022

初期研修のカリキュラムに外来研修が必修化されて3年目になります。水戸済生会の外来研修は、一般内科外来を1年間を通して行う並行研修で行っています。

具体的にはJ1の秋からJ2の秋までの1年間をかけて、週1回の外来を継続する、というものです。このようなスタイルで外来研修を行っている施設はほとんどないと聞きていますが、当然ながら問題点もあるものの、メリットも大きいと考えていて、今年度も10月末からJ1の外来研修を開始する予定です。

外来研修では、「症候・病態について適切な臨床推論プロセスを経て解決に導き、頻度の高い慢性疾患の継続診療を行うために、特定の疾病に偏ることなく、原則として初診患者の診療及び慢性疾患患者の継続診療を含む研修を行う」とされています。

そして、研修目標として「コンサルテーションや医療連携が可能な状況下で、単独で一般外来診療を行える」ことが掲げられています。ERや病棟での診療とは異なり、一般外来診療となると、対象となる患者さんや疾患も異なってきます。当然、やり方も変えていく必要が出てきます。

そこで一つだけアドバイスすると、外来診療では「時間を味方につける」ことがポイントになります。ERと違って、その場で検査を全部やって、診断を付けなくともよいのです。それから、長い経過を見ていくことが重要です。何てことないと思っていた胸部レントゲンの影が半年後には肺がんだったということもあります。

当院では1年間にわたって、各ローテーションと外来診療を並行して行いますので、できるだけ長く患者をフォローして、臨床能力の向上を目指してもらいます。

(編集長)

外来診察室

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓

自分のペースで仕事をするコツ

仕事を始めて半年がたつこの時期は、あなたも仕事に慣れてできることが増えてきているはずです。最初のうちは何から何まで指導医に確認していましたが、最近では細かいチェックも少なくなって、任せてくれるようになったので、逆に不安だったりします。

指導医ほど処理速度が速くないので一つ一つ仕事を処理していくのですが、病棟からのコールのたびに仕事が中断されてしまい、なかなか仕事が進まない、間違ってしまいそうになる、と思ったことはありませんか?

実際のところ仕事を中断されるのは生産性を下げるし、間違いも多くなることが分かっています。

となると、病棟からのコールを極力減らすことができれば、自分のペースで仕事ができて、生産性が上がって、間違いも少なくなるはずです。(そんなうまい話がある訳ないと思わないで、最後まで読んでみてください♪)

病棟からのコールを減らすには、その傾向を把握しておくことが大事です。あなたも何となく気づいているはずですが、病棟からのコールが多いタイミングには2つあります。

1つ目は、どこの病院でも病棟の看護師からPHSに連絡が来るのは申し送り前後です。日勤の看護師が準夜の看護師に申し送るために、日中の出来事をまとめておく必要があります。具体的には16時前には日勤看護師の情報収集が始まっていますから、もし、この時点で翌日の点滴のオーダーが出ていなければ確認しなければいけません。もし、翌日に手術や検査が予定されていれば、その準備が必要なので、食事とかクスリを確認しなければいけません。

2つ目は、患者さんが入院した時です。原則論として、医師からの指示がなければ看護師さんは何もできないことになっています。なので、「何やりますか?早く指示簿を書いて下さい」となる訳です。でも、この時点であなたは指導医から、どんな患者さんかを聞いていないことが多いですよね。それで看護師さんへの指示出しを後回しにしてしまう。するとまた病棟からPHSが鳴らされて・・・、と悪循環です。

対策としては、翌日のオーダーやルーティンの指示は16時前に出しておくことです。予定入院なら指導医から朝のうちにやっておくことを聞き出しておく、予定外の新規入院患者さんについては、入院の知らせがあったらすぐに、指導医に方針の確認をして、その足で患者さんの様子を見に行き、挨拶をしてしまうことです。こうすることで、とりあえずの指示は書けます。そして、分かる範囲で指示やオーダーを出して、足りない部分は後で付け足せば看護師も分かってくれます。

看護師も患者さんに何をしてあげられるのか? 大事なことは何か?の情報共有や方針の確認をしたいのです。ここをおさえておけば、病棟からのコールを減らすことができるはずです。看護師さんたちを味方につけて、効率の良い仕事を出来るように工夫してみて下さい。

(編集長)

カテ中にコールされるのもストレス・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

◆専門研修ブログもご覧ください!

当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。

↓