臨床研修ブログ

- トップ

- 臨床研修ブログ

水戸済生会総合病院は、救急医療から緩和医療まで多彩な症例が経験できる総合力の高い地域の基幹病院です。

医師の生涯のうち最も実りある初期臨床研修期間を私たちは強力にサポートします。

21 Trisomy

前回のブログで紹介しましたが、先日開催された修学生の集いで、当院J2ら3名が症例発表で優秀賞をいただきました。症例発表では、修学生の集いに参加している医学生向けのスライドも組み込むことになっているのですが、その内容からシェアします。

今回はそのうちの藤森先生の発表からです。藤森先生はお隣の県立こども病院で院外研修をしたのですが、そこで経験した21 Trisomyの症例について発表してくれました。

1歳の男児で、ウイルスによる気道感染が遷延し、呼吸不全に対してNIV(非侵襲的換気)と理学療法による肺痰ケアがカギとなった症例です。

21 Trisomyについては・・・

【概念】

21番染色体が3本ある先天性疾患

【臨床症状】

精神発達遅滞、低身長、筋緊張低下

先天性心疾患:心室中隔欠損、房室中隔欠損、ファロー四徴症

消化管疾患:十二指腸狭窄、ヒルシュスプルング病、 肛門狭窄

免疫異常:リンパ球減少

特異的顔貌:鼻根部平定、眼瞼裂斜上、内眼角贅皮、巨舌

【予後】

良好といわれ、罹患患者の大半が成人となる。

ここまでは教科書的なものですが、今回の症例のように21Trisomyにとっては下気道感染症が入院の主要な原因で、ときに重症化します。その理由としては免疫異常と解剖学的問題があるそうです。

①免疫異常

胸腺が小さいためリンパ球が少ない。

細菌感染症・ウイルス感染症いずれも頻度が多い

→B細胞の異常があるのでは?

特定の抗体応答が健常者と比べて低い力価

好中球の遊走能に差がある

②解剖学的問題

・気道の解剖学的異常

分泌物のクリアランスを悪化させる → 感染リスク↑

最も一般的な異常は喉頭軟化症(21trisomyの50%)

・閉塞性睡眠時無呼吸症

巨舌、下顎形成不全による

・胃食道逆流

胃内容物が気道へ誤嚥 → 肺炎や気管支痙攣につながる

・先天性耳異常

外耳道・耳管の狭窄 → 中耳炎のリスクになる

21trisomyがある患者では気道分泌物のクリアランスが悪いことから、感染の長期化や重症化を起こしやすく、患者の特徴をとらえた管理として、頻回の排痰ケアやNIVの圧サポートが重要になるという発表でした。

(編集長)

表彰式の一コマ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

修学生の集いが開催されました

茨城県では地域枠や修学生を対象としたイベントを行っていますが、毎年12月に修学生の集いを開催しています。医学生と研修医や専攻医、そして県内の研修病院の院長や研修担当者の先生達までが参加して、研修医らが中心に自分の経験した印象に残った症例発表を行ったり、交流会で情報交換を行うものです。

医学生にとっては、同じ地域枠や修学生の先輩から直接話を聞いて、国家試験合格後のイメージを持てる場になっていると思います。コロナの影響で昨年まではWeb開催となっていましたが、先日4年ぶりに水戸市内のホテルでリアルで開催されました。

前半の症例発表では、当院に在籍しているJ2のうち地域枠、修学生の5名が発表してくれました。5つのブロックに分かれて発表し、聴衆からフィードバックをもらうのですが、なんと3つのブロックで当院の研修医が優秀賞をいただきました!

過去にも優秀賞をいただいた先輩はいるのですが、一度に3名は初めてですね。スバラシイ!!

その後は交流会で、医学生らともお話することができました。病院から離れた場で、リラックスしながら情報交換できるのはイイですね。毎年12月に開催予定ですので、来年も楽しみにしています。

優秀賞を3つもいただいたので、次回から当院研修医の発表から大事なところを、このブログでシェアしていきたいと思います。

(編集長)

参加した研修医と優しい指導医たち♪

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

CPCを開催しました

12月もいろいろと研修医向けのイベントが立て込んでいますが、先日は院内でCPCを開催しました。

当院のCPCは、いつもだと毎月開催されている水戸市医師会病棟検討会という地域の先生方

にも参加いただく症例検討会の場を利用して開催していますが、今回はそれとは別枠で開催しま

した。しかも朝開催という当院初の試みでした。

症例は40歳台男性の膠原病患者。ガイドライン通りの治療を行っていたのですが、急激な経過で血球貪食症候群を呈して亡くなったというものです。ホントに急激な経過だったので何が起こったのか分からなかったのですが、病理解剖で想定外の所見が見つかり、そこから血球貪食症候群の誘因や死亡原因が判明したというCPCの醍醐味を実感する症例でした。病理の先生も高名な先生にコンサルトしながら診断に至るという非常に気合の入った症例で、今後症例報告にまとめるべき価値ある内容でした。臨床側と病理側とで2名のJ2が関わりましたが、学びの多いCPCになったと思います。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

インスリン注射は思っていたより痛くない!

どの診療科に行っても避けて通れない疾患の一つに糖尿病があります。糖尿病は苦手と思っていても、病棟では手術や検査の前には糖尿病薬を中止するの? 継続するの?と看護師さんから指示を求められます。

救急外来でも、低血糖患者さんに遭遇した時は帰宅させて良いのか、入院させるべきかの判断を迫られます。

つまり、どの診療科に行っても糖尿病に関して知識ゼロで過ごせるほど甘くはありません。もちろんインスリンに関しても同様です。

先日のことですが、研修医向けのインスリン講習会を開催しました。以前にも開催していましたが、コロナもあったので何年ぶりかでしたし、全員が参加できるように2回に分けて開催しました。

このインスリン講習会の目的は普段は触ることのほとんどないインスリンを触って、基本的な取り扱い方を知ってもらうことです。

もう一つ重要な目的は、実際に自分で実際に針を刺してみること。インスリンを処方する側の人間が、インスリンや血糖チェック(SMBG)の痛さがどの程度なのかとか、どの程度煩雑な操作なのかを知っておくべきだと思うのです。

もちろん薬液は注入しませんが、実際に針を刺した経験はないので、みんなビビりながらやっていました。

こちらはSMBG

さて、やってみた感想は「インスリンは大して痛くない」「SMBGの方が痛い」

ということで、あなたも、ぜひ自分でやってみてください。

(編集長)

こちらはインスリン(おなかではなく、上腕で)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

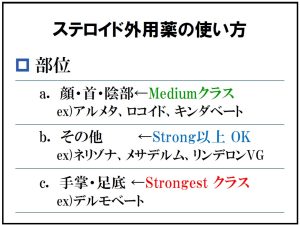

【本年度3回目】田口先生の”皮膚科レジデントレクチャー”

水戸協同病院皮膚科部長、筑波大学臨床教授の田口先生による、皮膚科レクチャーが12月初めに開催されました。

毎回ためになるので、当院の研修医からの評価も非常に高く、出席率も高い!レクチャーです。8月の帯状疱疹、9月の薬疹に続いて、今回は外用薬の基本について教えていただきました。

今回もレクチャーの中から少しシェアします。

まず、皮膚疾患のカテゴリ別頻度をザックリいうと、約1/2がアレルギー、つまり蕁麻疹、アトピー、かぶれ、薬疹に該当するそうです。となると、治療に用いられる外用薬はステロイドということになります。

そのステロイドの使い方のポイントは

・「顔首」「陰部」は弱く!

・ 足底・手掌は最強で

・ その方は、その中間で

具体的な処方例は下のようになります。

そして、ステロイド外用薬を使う上での、注意すべき3つのポイントは、

① 湿疹を疑ったらステロイド外用薬の使用はOK

② 1か月で良くならなかったら一度立ち止まる

③ 4つの「カ」を思い出す

4つの「カ」とは → カポジ水痘様発疹症、疥癬、カビ、Carinoma in situ

あなたもステロイド外用薬を使えるようになりましょう♪

(編集長)

軟膏の塗り方も実践♪

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

COPDの話(2)・・・井上先生の呼吸器レクチャー

井上純人先生による呼吸器レクチャーから、前回に引き続きCOPDの話題をシェアします。今回はCOPDの治療、特に安定期COPDの管理についてです。

なお、略語ばかりで嫌になるかもしれませんので、先に説明しておきます。

SABA(短時間作用型β刺激薬)

SAMA(短時間作用型抗コリン薬)

ICS(吸入ステロイド)

LABA(長時間作用型β刺激薬)

LAMA(長時間作用型抗コリン薬)

さらに、「喘息病態の合併」とは分かりにくいものですが、喘息の既往がある場合、アレルギーの要素がある場合と考えると良いそうです。症状では、労作時の症状だけでなく、安静時にも息苦しさなどの症状がある場合も喘息病態が合併していると考えるそうです。

<一過性の息切れ、または咳、痰の時>

必要に応じてSABAまたはSAMA吸入の屯用

<日頃からの息切れと慢性的な咳、痰がある時>

・喘息病態 非合併例 → LAMA(またはLABA)

・喘息病態 合併例 → ICS+LABA(あるいはICS+LAMA)

<症状の悪化、あるいは増悪>

・喘息病態 非合併例 → LAMA+LABA(テオフィリン・喀痰調整薬追加)

・喘息病態 合併例 → ICS+LABA+LAMA(テオフィリン・喀痰調整薬追加)

<頻回の増悪>

・喘息病態 非合併例で、

末梢血好酸球増多あり → ICS+LAMA+LABA(未使用ならテオフィリン・喀痰調整薬追加)

それでもだめなら → 3剤吸入+マクロライドの追加

末梢血好酸球増多なし → LAMA+LABA+マクロライドの追加

・喘息病態 合併例 → 3剤吸入+マクロライドの追加

(未使用ならテオフィリン・喀痰調整薬追加)

COPD診断と治療のためのガイドライン第6版より

なお、COPDに対するマクロライドの追加は未承認ですが、使うとすればクラリスロマイシン(CAM)は避けましょう。昨今はCAM耐性の非結核性抗酸菌症が非常に大きな問題となっているからです。

(編集長)

吸入指導のコツを伝授♪

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

点滴の目的はなに?

どの診療科でも、入院患者さんが検査や手術を受けるときに点滴を取りますよね?よく指導医から「点滴出しておいて」と頼まれると思いますが、そもそもこの点滴は何のために行っている

のでしょうか?そして、具体的に何をオーダーすればいいのでしょう?

パスに入っている点滴だから・・・・と何も考えずにオーダーしないで、ちょっと考えてみてください。

例えば、消化器内科でERCPをする時なら、前投薬(鎮痛剤)など薬剤投与ルートの確保が主たる目的です。心不全や腎不全が無いかなど、患者さんの背景を考えて点滴内容を決めればよいと思います。では、全身麻酔で胃切患者さんの点滴は?

↓

↓

抗生剤など前投薬の投与ルート確保に加えて、麻酔導入時に血圧が下がったりするので、十分な細胞外液を入れておく必要があります。

では、PCIの患者さんの場合ではどうでしょう?

↓

↓

薬剤の投与ルート確保はもちろんですが、もう一つ重要なこととして造影剤腎症の予防目的に補液が必要です。教科書的には生理食塩水ですが、これも心機能などを見て決めるのがよいでしょう。

最後に、同じPCIの時でも透析患者さんの場合はどうでしょうか?

↓

↓

この場合は造影剤腎症については無視してよいですし、過剰な輸液は透析時の除水量を増やすので不利になります。なので、例えば500㎖の点滴ではなく、わざと100㎖や200㎖の点滴にするのも手です。

パスを利用するのは当然ですが、なぜそのようなパスの内容になっているのか、理由を考えなくなってしまいうのはパスの欠点かもしれません。

目的や理由を理解しておかないと、応用が利かなくなってしまいます。その状況での点滴の目的は何か?患者背景は大丈夫か?を考える習慣はつけておきましょう。

(編集長)

超音波内視鏡(EUS)の指導中

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

【参加御礼!】エムスリーのオンライン病院座談会

12月6日にエムスリーのオンライン座談会 ~救急に強い病院特集~ に参加しました。

エムスリーには6月も参加していますが、レジナビよりも長く、司会ありの40分枠と長めなのが特徴です。40分あるので、病院説明も長くできて、さらに司会者が上手に質問をコントロール

してくれて、多くの質問に対応できるのが大きなメリットです。

時期的に参加者はそれほど多くはなかったのですが、質問をたくさんいただき、終了予定時間を少しオーバーするほどでした。ご参加いただき本当に有難うございました。

今回は「救急に強い病院特集」ということもあって、救急科志望のJ1平尾先生も参加して、参加者からの質問に回答してもらいました。そして、初公開情報として、来年度から新たに救急科の選択プログラムが始まることを公表しました♪ この新プログラムについては改めてお知らせしますので、もう少々お待ちください。

オンライン座談会の中でもお伝えしたのですが、候補に考えている病院には必ず足を運んで、自分で雰囲気を確かめてください。さらに気になる病院には、2回、3回と見学に行ってみてください。1回の見学だけでは分からなかった病院の雰囲気などが分かるようになるはずです。

冬休みの病院見学の申し込みをいただいています。ぜひお早めに、下記のリンクからお申し込みください! お待ちしています!!

(編集長)

今回はこの二人♪

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

COPDの話(1)・・・井上先生の呼吸器レクチャー

当院では10月後半から今月前半まで、院外講師のレクチャーが目白押しですが、先月に引き続き井上純人先生による呼吸器レクチャーが先日Zoomで開催されました。

タイトルは「喘息、COPDガイドラインを勉強して吸入指導をしよう」でした。この領域は井上先生の専門分野でガイドラインの委員も務めているので、毎回分かりやすく、キレキレのレクチャーになっています。

以前に喘息のことこのブログで紹介しているので、今回からCOPDのことをシェアしていきたいと思います。

過去の喘息の記事もご覧ください♪

【COPDの病態】

・喫煙によって肺が壊れる→肺気腫

・気管支が炎症を起こして通りが悪くなる→慢性気管支炎

この2つの病態が混ざり合って起こっている

【COPDの疫学】

WHOによると、世界で死亡者が多い疾患は①虚血性心疾患、②脳卒中に続いて、③COPDとなっていて、年間の死亡者数は300万人以上です。300万人と言ってもピンときませんが、世界中で2020年に新型コロナで亡くなった患者さんが200万人とされているので、その数の多さがイメージできると思います。

国内でも2020年の死亡統計では男性で10位になっています。一方で、COPDの患者数は22万人ですが、有病推定患者数が530万人と推定されていますから、わずか4.2%の患者しかCOPDと診断されていないそうです。

【COPDの診断】

気管支拡張薬吸入後のスパイロメトリーで FEV1/FVC(1秒率) が70%未満であれば COPDと診断しますが、上記のように診断されていない患者さんが数多くいるので、スパイロメトリーを使わなくともスクリーニングするためのツールがあります。

COPD Population Screener(COPD-PS)と呼ばれるもので、点数を見てCOPDの可能性を判断できます。専門医への紹介は4点以上となっています。

また、COPDと診断されている患者さんの状態を把握するためのツールとして、COPDアセスメントテスト(CAT)があります。40点満点ですが、10点以上で症状が強いと判断します。

(編集長)

レクチャー中の一コマ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry

紫斑のみかた・・・徳田先生のカンファレンス2023秋

徳田安春先生をお迎えしての症例検討会が11月28日に開催されました。

この企画は茨城県が主催しているもので毎年恒例となっています。徳田先生が県内の各臨床研修病院をまわって症例検討会を行うもので年に2回開催されています。前回は6月でしたが、今回は2回目でした。

徳田先生は著書も多数あり、あなたも知っているかと思いますが、当院とは徳田先生が水戸協同病院に赴任した16年前からのお付き合いになります。

今回もJ1の二人が症例提示をしてくれました。まずは平尾先生が汎血球減少の症例を、そして福本先生が紫斑を伴う腎不全の症例を提示してくれました。二人ともスライドが分かりやすく良くまとまっていて、徳田先生からお褒めの言葉も頂きました♪

今回は福本先生の発表からシェアします。

症例は60歳代の男性。1か月前から両足背に紫斑が出現し、発熱と腹痛を主訴に近医を受診したところ、腎機能低下を指摘され紹介入院となりました。診断はIgA血管炎なのですが、これは後日改めてシェアするとして、今回は決め手になった紫斑について。

【紫斑のみかた】

まず、紫斑と紅斑を区別します。

・紫斑とは、血管から血液成分が漏れ出したもの → スピッツ等で押しても消えない

・紅斑とは、血管の拡張、充血によるもの → スピッツ等で押すと消える

紫斑と判断したら、触診をしてみます。

・紫斑部分が若干盛り上がったように触れるとき

‐炎症細胞が血管外に漏出している

‐まずは壊死性筋膜炎と感染性心内膜炎を除外

‐これらが除外できれば血管炎を考えていきます。

ANCA関連血管炎、IgA血管炎、抗GBM抗体関連、クリオグロブリン血症、リウマチ、

SLE、シェーグレン症候群、感染(HBV、HCV、梅毒)、薬剤性

・触れないとき

‐出血だけと考える

‐血小板の問題(抗血小板薬、ITP)

‐凝固の問題(抗凝固薬、DIC、肝機能低下)

‐血液疾患(血友病、白血病、再生不良性貧血)

‐その他(尿毒症、壊血病、老人性、薬剤性)

あなたも紫斑を見たら、触ってみて、この記事を思い出してください!

(編集長)

徳田先生とディスカッション中

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆病院見学に来ませんか?

当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!

病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。

なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/entry