専門研修ブログ

- トップ

- 専門研修ブログ

茨城県水戸市にある水戸済生会総合病院の専門研修を紹介するブログです。

初期研修を終えて、自分の専門領域を選ぶ際の参考になる情報や、その領域なら知っておくべきトピックなどを紹介していきます。

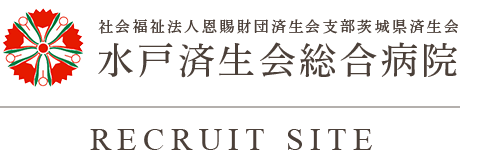

消化器内科の専門研修2025

前回は水戸済生会の内科専門研修プログラムの概略を紹介しましたが、今回は消化器内科の専門研修について紹介します。

今年度(令和6年度)の消化器内科には8名のスタッフと消化器内科志望の専攻医が4名います。当院では専門研修1年目(つまり卒後3年目)の後半から他施設をローテして、専門研修2年目(つまり卒後4年目)の後半から当院での研修にほぼ固定というパターンが多いので、現在は専攻医4名とも院外での研修をほぼ終了し、院内のローテもしくは消化器内科の研修を行っています。

どの病院でも消化器内科は患者さんも多く、とても忙しい診療科ですが、水戸済生会の消化器内科は以下のような特徴があります。

① 高いQOL

チーム制を実効性のある形で導入しているので、仕事の時はみっちり仕事。休みの日は、完全オフ。仕事と趣味を両立できます。それを実現するために、上下の隔たりなく仲間として全員で力を合わせて診療しています。

② 幅広い治療手技

内視鏡治療は当然のこと、当院ではエコー下穿刺治療、血管内治療もすべて自科で行います。食道静脈瘤に対するBRTOや憩室出血や腹腔内出血も血管内治療グループと共に治療にあたりますので、消化器内科がカバーすべきほぼすべての治療手技+αを習得できます。

③ 高難度治療

EUS下穿刺治療、胆道鏡(SpyGlass)を積極的に行っており、さらに小腸内視鏡も導入されました。これからの内視鏡医に求められる新しい治療技術も身に着けられます。また、外科との合同手術(LECS)も導入し、協力して治療を行っています。

④ IBD(炎症性腸疾患)診療

IBD診療も積極的に行っております。典型的初発症例の寛解導入は当然ながら、ステロイド抵抗例などの難治例、外科治療を考慮すべき重症例まで対応しています。IBDの基本治療薬である5-ASA製剤の使い分けはもちろん、栄養療法、血球除去療法、免疫抑制剤、生物学的製剤など、ありとあらゆる医療リソースを用いたIBDの幅広い治療戦略を学ぶことができます。

冒頭でも紹介したように専攻医が4名いますが、すでに数多くの症例を経験し、どんどん上達しています。あなたも水戸済生会の消化器内科で一緒にレベルアップを目指しましょう!

ご質問など、どんな小さなことでも遠慮なく、下記の問い合わせフォームからご連絡ください!

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

水戸済生会総合病院の専門研修2025

今回は当院の専門研修の概要について紹介します。

当院は472床の総合病院で、救命救急センター(3次救急)を有しており、ドクターカーやドクターヘリの基地病院でもあります。また、茨城県立こども病院と隣接しているため、茨城県の県央・県北地区の総合周産期母子医療センターとしてハイリスク分娩などを一手に引き受けています。

専門研修は内科で基幹型プログラムを有していますが、それ以外の診療科は、筑波大学をはじめとした専門研修プログラムの協力施設として、専攻医を受け入れています。

初期研修医の定員は10名で、おかげさまで5年連続でフルマッチが続いています。この当院の初期研修医の中から、ほぼ毎年のように1~2名が当院の内科専門研修プログラムに進んでくれています。

さらにこの数年は、他施設で初期研修後に当院の内科専門研修プログラムを選択してくれる人も増えてきて、非常に活気づいています。

内科以外の診療科では、お隣の県立こども病院での小児科専門プログラム、筑波大学の産婦人科や外科系、内科系診療科が多く、そのほかに県外の施設に進む人も数名います。

ちなみに筑波大学の産婦人科や消化器外科に進んだ人は、当院での初期研修後にそのまま半年~1年間程度当院に在籍して、経験症例数を稼いでから大学に行くケースが多いようです。

内科専門プログラムについては、もともと消化器内科、循環器内科、腎臓内科が充実していましたが、2023年秋から脳神経内科、リウマチ膠原病内科医の指導医も赴任し、2024年春から血液内科の常勤医も赴任しました。呼吸器内科の指導医が不在なことが弱点ですが、診療科が充実したことで経験症例が幅広くなり、JOSLERの症例確保に困ることはなくなりました。

今後、水戸済生会の内科専門プログラムについて詳しく紹介していきます!

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

CPXの実際(7) TV-RR関係

CPX(心肺運動負荷試験)で負荷中の指標を紹介しています。

今回はTV-RR関係とRR threshoidそしてTi/Ttotです。

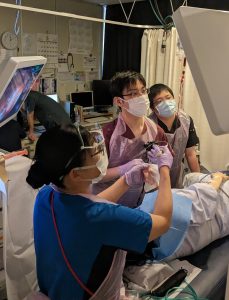

【TV-RR関係】

浅く速い呼吸パターンを評価する指標です。横軸に呼吸回数(RR)を、縦軸に一回換気量(TV)をとると、正常であればATまでは呼吸数はほとんど増加せずに一回換気量のみが増加します(a)。その後呼吸数も増加し始め、傾きが右上方に変わります(b)。RCP(呼吸性代償開始点)になると一回換気量の増加は止まって呼吸数のみが増加します(c)。

実際にはこのようなきれいなパターンを呈さないことも多いので、軽い労作時方異常な呼吸パターンを有するか否かを判定する指標と考えるのが良いようです。

【RR threshold】

呼吸数をプロットしていくと、ATを境にして急激に増加し始めます。AT付近ではもはやVT(一回換気量)を増加させることができないので、VE(分時換気量)を増加させるためには呼吸数を増加させることになるからです。こうなると息切れせずに会話が困難となります。

【Ti/Ttot(ティーアイ・ティートート)】

Tiとは吸気時間、Ttotは総呼吸時間のことで、ひと呼吸(吸気+呼気)における吸気時間の割合のことです。最大負荷時に注目すべき指標で正常は≧0.4です。

この指標が低下する代表的なものに肺気腫があります。運動負荷を行って、下肢疲労よりも息切れを強く訴える場合に最大負荷時にTi/Ttot<0.4に急激に低下するようなら、運動耐容能の原因が肺気腫と言えます。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

【循環器内科】TAVI 200 症例達成しました!

当院での大動脈弁狭窄症(AS)に対するTAVIが、先日200症例を達成しました!

TAVIとはTranscatheter Aortic Valve Implantation(経カテーテル大動脈弁置換術)のことで、TAVR(Transcatheter Aortic Valve Replacement)とも呼ばれます。

当院では循環器内科の山田先生と川原先生を中心に心臓血管外科や麻酔科、看護師、生理検査技師、放射線技師、ME、リハビリスタッフなどからなるハートチームで順調に症例を重ねており、100症例到達が2022年春でしたので、約3年で100例をこなしたことになります。

TAVIは対象となるのが外科的な弁置換術(SAVR)ができない、もしくはハイリスクな高齢の患者さんばかりです。症例によってはアプローチ部位の制約など、なかなか大変な症例がありますが、標準的な大腿動脈アプローチ(TF-TAVI)に加えて、心尖部アプローチ(TA-TAVI)、鎖骨下動脈アプローチ(TS-TAVI)、内頚動脈アプローチ(TC-TAVI)といろいろ対応できるようになっています。

未診断のASの心不全に対しても、急性期に緊急で大動脈弁バルーン拡張(BAV)を行って落ち着けてから、その後TAVIにつなげる症例も増えており、緊急対応にも慣れてきた感じです。

もしあなたが循環器内科を考えていて、TAVIにも取り組んでみたいなら、ぜひお問い合わせください!

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

BeyondERに記事が掲載されました♪

BeyondER(ビヨンダー)という雑誌をご存じでしょうか?

メディカルサイエンスインターナショナル(MEDSi)という出版社から発行されているER関連の雑誌ですが、ERに関する記事だけでなく、周辺の話題も取り上げていて他の雑誌とはちょっと一線を画しています。

例えば、「使命と収益のハザマ(2023年第4号)」とか「在宅診療にコミットする(2023年第5号)」といった感じです。編集委員には当院にもご縁のある東京ベイの舩越拓先生も名を連ねています。

そんなBeyondERの最新刊に当院脳神経内科 木村健介先生の記事が掲載されています。

「脳卒中ーココが皆の困りどころ,気になるところ」という特集のなかで、「脳卒中の画像検査:俺の4つのアルゴリズムー迅速な血栓回収療法の開始につなげるためには?」という記事を書いています。

木村先生は脳神経外科とともに脳梗塞のカテーテル血栓回収療法の術者として活躍しており、そのおかげで水戸済生会は茨城県内でも症例数が急速に伸びている施設となっています。そんな木村先生が画像検査を切り口に分かりやすく解説してくれています。もちろん他の記事も非常に勉強になるものばかりですよ。

なお、この雑誌は表紙に2023年9月第5号と書いてあるのですが、発行されたのは2024年12月(!)。それだけ編集者らの気合がこもった雑誌と言えます(??)。あなたも是非ご覧になってください。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

CPXの実際(6) VE vs VCO2 slope

CPX(心肺運動負荷試験)で負荷中の指標を紹介しています。

前回は最高酸素脈とVE/VO2、VE/VCO2について紹介しました。今回はVE vs VCO2 slope、PETCO2、PETO2です。

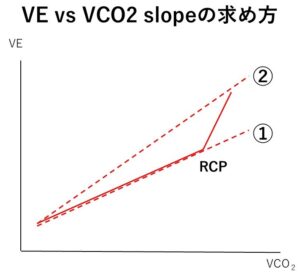

【VE vs VCO2 slope】

前回紹介したVE/VCO2と同様に、換気血流不均衡がどの程度改善されるのかが分かる指標です。つまり心不全の重症度の指標になるもので、34以上になると予後不良とされています。

求め方としては、下図のようにVEが増加し始めた点からRCPまでの傾き(①)を用います。RCP以降だと傾きが急峻になる(②)ので健常人でも値が悪くなる、つまり運動耐容能が低いと評価されてしまいます。

【PETCO2、PETO2】

PETCO2(終末呼気中のCO2分圧)は、肺血流が少なかったり換気血流不均衡が大きい場合に低値となります。肺血流量、心拍出量、肺血管床減少度の指標となります。

これは、血液中のCO2がほぼ完全に肺胞に拡散されるため、すべての肺胞で適切なガス交換が行われていれば肺動脈血CO2分圧と肺胞内CO2分圧と終末呼気中のCO2分圧とがほぼ等しくなるはずですが、ガス交換がうまくいかないと終末呼気中のCO2分圧は低くなるからです。正常値はRCPでのPETCO2が45㎜Hg以上と覚えておけば良いようです。

一方、PETO2(終末呼気中のO2分圧)は、負荷中に漸減していきます。運動に伴い呼吸が深くなって、ガス交換がよくなり、呼気中に残っているO2が減少するのですが、ATに達すると逆に増加し始めます。

(参考文献:安達仁編著 CPX・運動療法ハンドブック)

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

新年のご挨拶

新年あけましておめでとうございます。

いつもこのブログをお読みいただき有難うございます。今回が今年最初のブログになりますが、本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

病院は今日から通常営業というところだと思いますが、すでに当番で仕事を始めている人も多いのではないでしょうか。大変お疲れ様です。

編集長も大晦日の日勤をしましたが、インフルエンザの患者さんばかりでした。もっとも心不全で退院直後の高齢者とか、保存期腎不全で透析直前の患者さんとか、インフルエンザを契機に不安定化しそうな患者さんばかりだったので、単に抗ウイルス薬と解熱剤を処方すればいいという訳ではなく、内科医の腕の見せ所でした。

さて、あなたは今年1年の目標とか、将来の目標を考えたでしょうか? 普段はなかなかスルーしがちですが、年初めというチャンスにぜひ少しの時間をとって考えてみてください。

とは言っても、目標を立てたところですんなり到達できるわけではありません。調子が良い時もあれば悪い時もあります。専攻医になると、できることが増えてやりがいがある一方で、失敗すると自分で何とかしなければいけない場面が増えますし、研修医の時とは比べものにならないくらい影響が大きくなって、かなりへこんでしまいます。

こういった経験は、大なり小なり誰でもすることなのですが、こんな時に参考になる本を紹介したいと思います。

スペンサー・ジョンソンの「頂きはどこにある?」という本です。

読んだことがある人もいるかもしれませんが、調子が良い時(山)と調子が悪い時(谷)の対処法について書いてあり、薄くて、さっと読み終えることができる本です。検索すれば、すぐにYouTubeなどの要約サイトが出てきますので、探してみてください。

こういった本は調子が良い時には、あなたに響かないかもしれませんが、調子が悪い時には刺さる内容だと思いますので、今すぐ読まなくとも存在を覚えておいても良いと思いますよ。

まだまだ寒さも続きますので、体調に気を付けながら仕事に頑張っていきましょう!

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

年末のご挨拶

早いもので、もう年末ですね。インフルエンザが猛威を振るっていますが、いかがお過ごしでしょうか?

水戸済生会の内科専門研修を紹介する目的で2020年7月から始めたこのブログですが、気づいたら約4年半たっていました。週1回のゆっくりしたペースで記事を書いていますが、4年たっても閲覧数は全然増えていません(笑)。編集長としては、気にしていないと言ったらウソになりますが、扱うテーマもだいぶニッチなものばかりなので、閲覧数狙いは無理だと思っています。でも、今こうしてあなたに記事を読んでいただいているので、ホントにうれしい限りです。どうも有難うございます。

さて、今年は水戸済生会の内科専門研修プログラムに大きな変化がありました。

それは、2023年秋から脳神経内科医とリウマチ膠原病内科医が常勤になり、さらに今年4月から血液内科医が常勤となったことで、呼吸器内科以外の内科系疾患を幅広く診療できるようになったことです。

これは専攻医にとってJOSLER症例の確保が非常に容易になっただけではありません。以前は、水戸済生会の内科専門研修プログラムの特徴と言えば消化器内科、循環器内科、腎臓内科でした。そこに3つの診療科が加わったことで、内科の中でも症例の幅が広がり、診療レベルの向上という相乗効果を実感しています。

もちろん、早く自信をもって対応できるものが欲しいという専攻医のニーズに応えるため、できるだけ早くサブスペシャルティ領域の専門医資格を取得することを目指すというプログラムの方針は変わりありません。

同時に、指導医側としてはいろいろな状況でも活躍できる内科医になってもらえるように、さまざまな経験をしてもらうことも重要と考えています。これら3つの診療科が加わったことは、この点からも非常に意味のあることだと考えています。

水戸済生会の内科専門プログラムでは、臨床の現場で活躍できる内科医を育てていけるよう、スタッフ一同頑張ってまいりますので、来年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

CPXの実際(5) 最高酸素脈

CPX(心肺運動負荷試験)で負荷中の指標を紹介しています。

前回は最大酸素摂取量(Peak VO2)と嫌気性代謝閾値(AT)について紹介しました。今回は最高酸素脈とVE/VO2、VE/VCO2を紹介します。

【最高酸素脈(Peak VO2/HR、Oxygen pulse)】

最高酸素脈は酸素摂取量を心拍数で割ったもので、1回の心拍出量がどれだけ酸素摂取に関与しているかを評価する指標です。つまり最大負荷時の心拍出量の指標の一つでもあります。

標準値は以下のように計算されるそうですが、60歳代で運動習慣のない人であれば10ml/beatであれば正常と考えて良いそうです。

<激しい運動習慣のない成人における VO2/HRの標準値>

男性:(-0.1×年齢+34.5)×体重/(220-年齢)

女性:(-0.1×年齢+28.9)×体重/(220ー年齢)

(日本循環器学会の標準値より)

注意点としては、ベータ遮断薬など心拍数を下げる薬を服用していると高く出てしまいます。そして心拍出量を示す指標と述べましたが、心機能そのものを示す指標ではないことにも注意が必要です。例えば肺高血圧や長期臥床で骨格筋量が低下している場合にはこの値は低下します。

【VE/VO2、VE/VCO2】

ウォームアップの項でも触れましたが、これらの指標は負荷に伴って徐々に低下します。これは運動に伴って肺血流も肺換気も増加するため、換気血流不均衡分布が改善されるためです。VE/VO2はATまで低下し続け、その後上昇に転じます。VE/VCO2はATあるいはRCP(呼吸性代償開始点)まで低下し続け、RCP以後に上昇します。

この指標は、VE/VO2ーVE/VCO2の関係から最大負荷をかけずにATを決定できるため、心筋梗塞後や術後早期にCPXを行う場合に有用です。

この指標に影響する因子は肺血栓塞栓症、SV(1回拍出量)低下、血管内皮機能低下、交感神経活性の異常亢進、浅く速い呼吸様式などです。

心不全ではSV低下により、血管壁へのシアストレスを増加させることができず、結果として血管内皮からのNOの産生が増加しないため肺血流も増加しないことや、交感神経活性の更新により血管拡張をきたしにくくしているとされます。

(参考文献:安達仁編著 CPX・運動療法ハンドブック)

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!

CPXの実際(4) 最大酸素摂取量と嫌気性代謝閾値

CPX(心肺運動負荷試験)の実際を紹介しています。CPX負荷中に得られる指標はたくさんありますが、前回は酸素摂取量の異常パターンを紹介しました。

今回は最高酸素摂取量(Peak VO2)と嫌気性代謝閾値(AT)についてです。

【最高酸素摂取量(Peak VO2)】

Peak VO2は心臓リハビリにおける酸素摂取量に関する最も重要な指標ですが、これ以上はもはや運動できないという強度(医学的な安全限界とか本人の自覚的限界)で負荷が終了したときの酸素摂取量(酸素摂取量の最高値)のことです。

混乱しやすいものとして、最大酸素摂取量(VO2 max)があります。VO2 maxは有酸素運動能力を反映し、この値が大きいほど心肺機能の能力が高いことを意味します。アスリートやトレーナーが使っているのはこちらの方です。

心不全患者さんの心臓リハビリでは安全優先ですので、VO2 maxではなくPeak VO2が用いられますただし、両者は同義語として用いられている場合もあります。

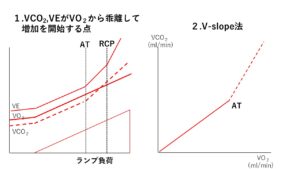

【嫌気性代謝閾値(AT:Anaerobic threshold)】

ATの定義は「好気的代謝に無気的代謝が加わる時点での酸素摂取量」となっていて単位はml/minです。

ATの決定法には以下の通りいくつかあるので、負荷終了後の解析時にいくつかの方法を見ながら決定していきます。

1.VCO2、VEがVO2から乖離して増加を開始する点(下図・左)

2.V-slope法でSlopeの傾きが45度以上になり始める点(下図・右)

3.VE/VO2の増加開始点

4.R増加開始点

5.PETO2増加開始点

ATはPeak VO2の約60%であり、AT以後は乳酸の産生が進み、徐々にアシドーシスになります。この時はまず腎臓での代償機序が働きますが、それが限界を迎えると肺による代償機序(=過換気)が始まります。このポイントを呼吸性代償開始点(RCP:Respiratory Compensation Point)と言います。

(参考文献:安達仁編著 CPX・運動療法ハンドブック)

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水戸済生会総合病院の臨床研修は

総合診断能力を有するスペシャリスト

を目指します

◆水戸済生会での専門研修に関するご質問はこちらへ!

どんなことでも問い合わせフォームからご質問ください。

また、各診療科の専攻医にZoomで質問できますので、その旨もお知らせください!