臨床研修ブログ

- トップ

- 臨床研修ブログ

水戸済生会総合病院は、救急医療から緩和医療まで多彩な症例が経験できる総合力の高い地域の基幹病院です。

医師の生涯のうち最も実りある初期臨床研修期間を私たちは強力にサポートします。

水戸済生会の専門研修・・・消化器内科その2

今回も消化器内科の続きです。

前回は、当院の消化器内科が、

働き方改革にいち早く対応し、

院内で最も時間外労働が激減した

診療科だということを紹介しました。

今回は研修内容についてです。

消化器内科での研修内容の特徴は

以下の3点に集約されます。

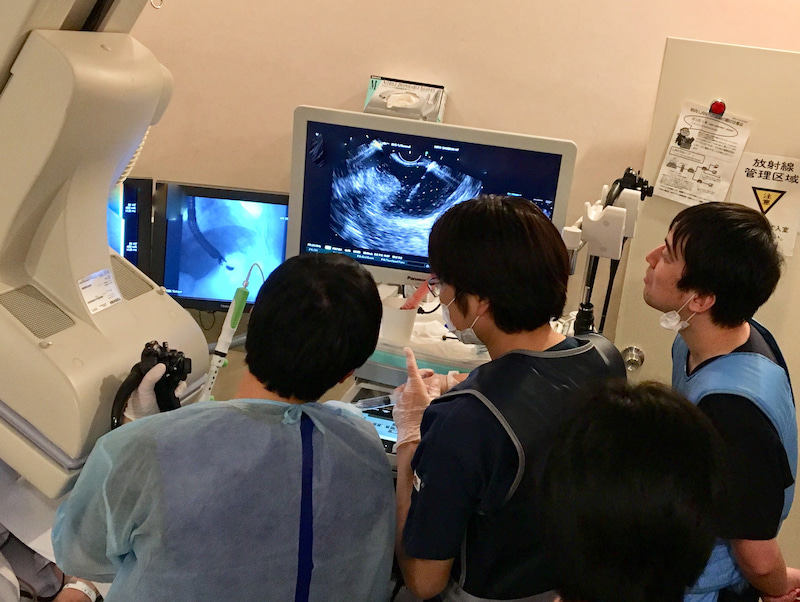

① 幅広い治療手技の習得

内視鏡治療はもちろん、RFA、PTGBD、

PTBDをはじめとしたエコーガイド下

経皮治療、TACEなどの血管内治療も

すべて自科で行います。他にも

食道胃静脈瘤に対するBRTO、

憩室出血や外傷に伴う腹腔内出血

なども、血管内治療グループと共に

治療にあたります。

つまり、当院での専門研修では、

消化器内科がカバーする、ほぼ

すべての治療手技を習得することが

可能です。

② 内視鏡機器

当院ではオリンパス社とフジフィルム社の

両方の拡大内視鏡および経鼻内視鏡を

保有しており、それぞれの良さや特徴に

あわせて内視鏡を選択して、検査治療が

できます。特に研修の初期から、二つの

癖の異なる内視鏡に触れることにより、

応用力の高い技術を身につけることが

できます。超音波内視鏡についても

ラジアル型、コンベックス型両方を保有

しています。経乳頭的処置が困難な

症例についてはEUS-CDSも積極的に

行っています。

③ IBD診療

当院はIBD症例も豊富に経験できます。

初発症例の典型的な寛解導入から、

外科治療に至るような重症症例まで

幅広く取り扱っており、IBDの基本治療薬

である5-ASA製剤の使い分けはもちろん、

栄養療法、血球除去療法、免疫抑制剤、

生物学的製剤など、ありとあらゆる医療

リソースを用いたIBDの幅広い治療戦略を

学ぶことができます。

ここでちょっと考えてみてください。

あなたが消化器専門医を目指すうえで、

一番優先することは何ですか?

・やりがいでしょうか?

・手技を多くやって、実力を伸ばすこと?

・プライベートの充実?

水戸済生会の消化器内科は

これらを実現できる環境です!

消化器内科に興味があって、

茨城の医療を本気で考えている、

茨城の医療を支えたいと思っている、

そんなあなたからの、お問い合わせや

ご質問をお待ちしています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆水戸済生会総合病院の

内科専門研修について

10月から登録開始がうわさされている

専門研修ですが、当院には内科の

基幹型研修プログラムがあります。

ご質問・お問い合わせは下記の

アドレスからお願い致します。

↓

◆病院見学や、ご質問・お問い合わせは

こちらからご連絡ください。

↓

—–

水戸済生会の専門研修・・・消化器内科

今回は消化器内科の紹介です。

水戸済生会の消化器内科は、

その診療内容が充実しているのは

もちろんですが、それよりも知って

いただきたいことがあります。

水戸済生会の消化器内科は、

働き方改革にいち早く対応し、

院内で最も時間外労働が激減した

診療科です。

有給休暇も全員がきちんと取得

できており、すべての有給休暇取得も

夢でなくなりました。

正直なところ、消化器内科もかつては、

「若手は、馬車馬のように働き、

苦労をするのが当然だ」という風潮が

ありました。

でも、現在はこの考え方はなくなりました。

やはり、心身ともに健全な医師

でなければ、最善の医療を提供できない

と考えたからこそ、改革に成功したのです。

具体的に何をやっているのかというと・・・、

消化器内科はチーム制を採用しており、

週末の非番日は、業務から完全に

解放されます。

休日なのに、ちょっと病院に様子を見に

行く必要もありません。もちろん、

若手だからと言って、当番が多すぎる

こともありません。みんなで負担を

分け合っています。当番の回数は

後期研修医から上級医まで、ほぼ均等の

割り振りで、実際のところセンター長も

ちゃんと当番をやっています!

ただし、若手教育の目的で、平日は

主治医制を維持しています。なので、

平日の夜間帯は主治医が対応する

ことになっていますが、必要に応じて

当番医が対応してくれます。

休日夜間のバックアップ体制が

しっかりしています。

以前から、緊急治療を2名体制で行って

おり、夜間休日であっても内視鏡専任

看護師1名、消化器内科医師2名、

さらに放射線技師1名で治療を行って

います。

治療時は必ず上級医のバックアップが

あり、また治療方針に不安があるときは、

待機の上級医への相談が気軽にできます。

夜中に救急外来から呼び出され、一人で

治療適応を考えて、一人で治療するという

ことは、現在の当科ではありません。

ご存知の通り、茨城県は医師不足の

深刻な地域です。県庁所在地である

水戸市も例外ではなく、消化器内科も

深刻な医師不足にさらされています。

そんな中、水戸済生会の消化器内科では

「この地域の人たちが消化器の病気で

困ることがないように、そして医療難民を

出さない」と想いを一つにして

診療にあたっています。

そして、この使命を達成するために

年中無休の救急診療から、高度医療まで

実現すべく、体制の強化に努めています。

働き方改革前は、ほぼ毎日病院から

呼ばれるか、呼ばれなくとも病棟に

顔を出していました。

でも、若手医師からのアイデアで

働き方改革を進め、今では非番の日は

病院に行かず、安心してプライベートを

過ごすことができるようになりました。

消化器内科に興味があって、

茨城の医療を本気で考えている、

茨城の医療を支えたいと思っている、

そんなあなたからの、お問い合わせや

ご質問をお待ちしています。

次回は診療内容について

紹介します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆水戸済生会総合病院の

内科専門研修について

10月から登録開始がうわさされている

専門研修ですが、当院には内科の

基幹型研修プログラムがあります。

ご質問・お問い合わせは下記の

アドレスからお願い致します。

↓

◆病院見学や、ご質問・お問い合わせは

こちらからご連絡ください。

↓

—–

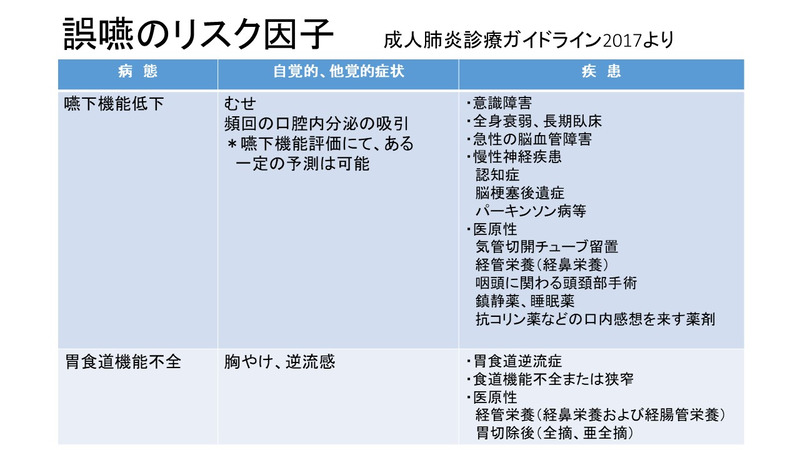

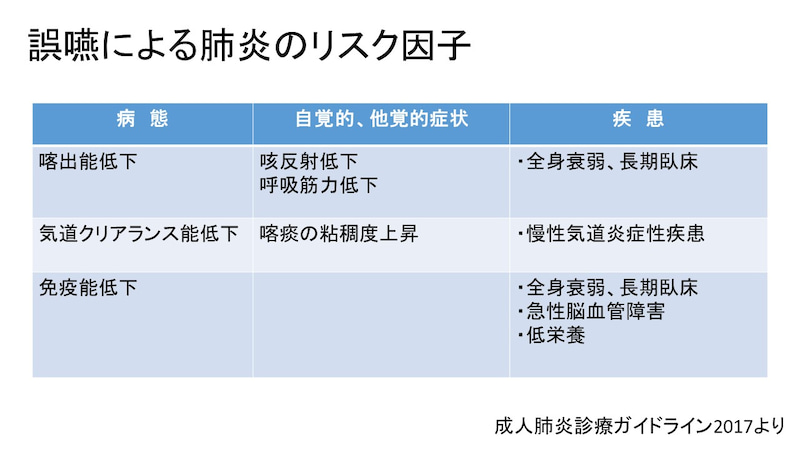

肺炎患者の対応 その8

今回もNHCAPの続きで。

誤嚥のリスクについてです。

誤嚥と言うと、「誤嚥性肺炎」と

ほぼ同義に用いられているのが、

実情だと思います。あなたも、

聞いたり、使ったことがあると

思います。

では、誤嚥性肺炎の定義が

どうなっているのか

あなたは知っていますか?

実は誤嚥性肺炎の明確な定義は

ないのですが、一般的には、

「ADLや全身機能の低下、特に

脳血管障害を有する場合に認め

られやすい嚥下機能障害を背景に

起きる肺炎で、高齢者の食事摂取に

関連して発症する」

と理解されています。

実際のところNHCAPの患者さんは、

高齢でADLの低下を来しており、

脳血管疾患の既往も多いなど、

誤嚥性肺炎とかなりオーバーラップ

しているというのは、あなたも

直感的に理解できると思います。

HAPでも、免疫能が低下した

耐性菌リスクの高い肺炎と、

脳血管障害を背景とする誤嚥が

関与する肺炎との二面性を

併せ持っているのも理解できます。

実際、誤嚥のリスクが多いほど

急性期や慢性期の死亡率、

さらに再入院率の上昇に関連しており、

そのリスク因子を考慮することで

急性期死亡率を低下させる可能性が

あります。

そこで、NHCAPでもHAPでも、

最初に患者背景のアセスメントで

誤嚥のリスク評価をしましょうと、

ガイドラインで推奨しています。

ただし、ここで注意点があります。

誤嚥性肺炎の明確な定義はないと

先述しましたが、誤嚥のリスクが

多いから、誤嚥性肺炎を起こす

という訳ではありません。

つまり、

誤嚥のリスクが多い≠誤嚥性肺炎

ということです。

編集長も、ガイドラインなどの文献を

読みながら、モヤモヤが解消されま

せんでした。なので、このブログでも

今まで記事にできずにいたのです。

でも、高齢者の肺炎だから抗菌薬は

ABPC/SBTと、何も考えずに機械的に

選択するのではなく、患者さんの

状態をよく把握して、「どこで?何が?」を

考えながら治療にあたることが

大事だと思います。

*このシリーズは今回で終了します。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆水戸済生会総合病院の

内科専門研修について

10月から登録開始がうわさされている

専門研修ですが、当院には内科の

基幹型研修プログラムがあります。

ご質問・お問い合わせは下記の

アドレスからお願い致します。

↓

◆病院見学や、ご質問・お問い合わせは

こちらからご連絡ください。

↓

—–

感染症Emergency・・・松永先生の感染症カンファ

本年度3回目の松永先生の

感染症カンファが開催されました。

今回のテーマは「感染症Emergency」

カンファの中から、いいところを

ご紹介します。

Emergencyには色々な意味がありますが、

感染症におけるEmergencyには

・時間:

経過が速い

・重症度:

局所の問題(壊死など)

全身の問題(循環・呼吸動態)

・部位:

局所(髄膜、咽頭周囲、眼窩など

重篤な機能障害が残る)

全身(Focus不明のSeptic shock)

といくつかの意味があります。

今回の大事なメッセージとしては

「Emergencyであってもアプローチは

基本通り」

つまり、

診断の二つの軸:どこで?なにが?

治療の二つの軸:化学的と物理的

経過観察の二つの軸:全身か?局所か?

過去の記事はこちら

でも、Emergencyですから

診断と治療を同時に

進めていく必要があります。

さらに全身状態、すなわり

バイタルの安定化は最重要です。

具体例として、

・壊死性筋膜炎

・ガス壊疽

・Toxic Shock Syndrome(TSS)

・MSSAの感染性心内膜炎

・髄膜炎性菌血症

・Postsplenectomy Sepsis(PSS)

・Ludwing angina(Orbital cellulitis)

・接合菌症

・髄膜炎

など多くの症例を提示しながらの

レクチャーだったのですが、研修医に

感想を聞くと「衝撃的な写真が印象的

でした」と、感想が出たほどでした。

次回は髄膜炎について紹介します。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆水戸済生会総合病院の

内科専門研修について

10月から登録開始がうわさされている

専門研修ですが、当院には内科の

基幹型研修プログラムがあります。

ご質問・お問い合わせは下記の

アドレスからお願い致します。

↓

◆病院見学や、ご質問・お問い合わせは

こちらからご連絡ください。

↓

—–

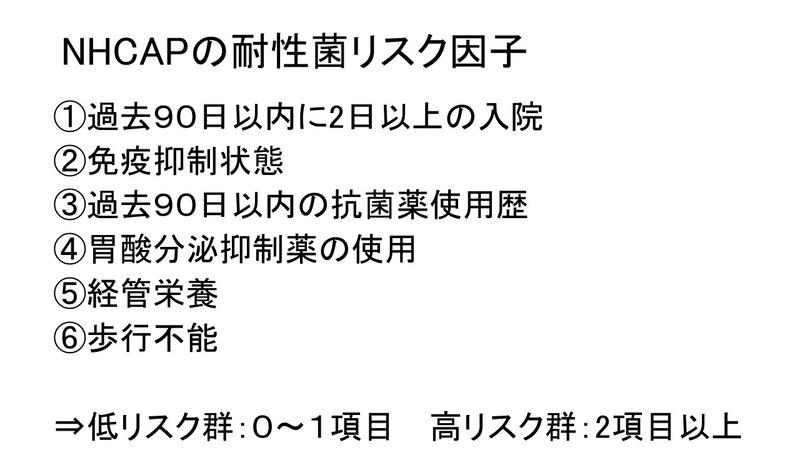

肺炎患者の対応 その7

今回は医療介護関連肺炎

(NHCAP:Nursing and Health-Care

Associated Pneumonia)です。

NHCAPの定義は、

医療ケアや介護を受けている人に

発症した肺炎で、以下の1つ以上を

満たすもの

①療養病床、介護施設、精神病床に

入所している

②90日以内に病院を退院した

③介護を必要とする高齢者、身体障害者

④通院にて継続的に血管内治療(透析、

抗菌薬、化学療法、免疫抑制剤等)を

受けている

NHCAPの評価はHAPと同様に

まず「患者背景のアセスメント」を

行います。

具体的には

・誤嚥のリスクが高いか?

・癌患者の終末期や老衰などの状況か?

これらを評価して、状況によっては

肺炎の治療を行わないという選択肢も

検討します。

続いて、

①敗血症の有無の判断

②重症度の判断

③耐性菌リスクの判断

具体的に

敗血症はqSOFAやSOFAで

重症度はA-Dropで評価します。

ちなみに院内肺炎(HAP)では

I-ROADを用いますが、NHCAPでは

市中肺炎(CAP)同様にA-Dropを

用いて評価します。

耐性菌のリスク評価については

以下のようになっています。

HAPと似ていますが、90日以内の入院歴や、

胃酸分泌抑制薬、つまりPPIの使用が

耐性菌のリスクに挙げられており、興味深い

ところです。

次回は誤嚥のリスクについて紹介します。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆水戸済生会総合病院の

内科専門研修について

10月から登録開始がうわさされている

専門研修ですが、当院には内科の

基幹型研修プログラムがあります。

ご質問・お問い合わせは下記の

アドレスからお願い致します。

↓

◆病院見学や、ご質問・お問い合わせは

こちらからご連絡ください。

↓

—–

患者さんが話をしてくれない時に役立つ方法

80歳代後半の患者さんが入院

してきました。ADLは自立してい

たものの、当然ながら、軽度の

認知症もあります。

病歴を聞こうと思っても、なかなか

話を分かってくれないし、自分からは

話をしてくれません。

こんな時、あることを尋ねたら、

その後は患者さんがいろいろ話を

してくれるようになりました。

何だと思いますか?

考えてみてください。

↓

↓

↓

答えは、「以前の職業」です。

この患者さんは、若いころから

魚屋さんをやっていたそうです。

その話を聞き出したことをきっかけに、

患者さんはいろいろ話してくれる

ようになりました(病歴とは関係ない

話もだいぶありましたが・・・笑)。

患者さんが、あまり話してくれない

ことはよくありますが、こちらとしては

結構ストレスですよね。

こんな時は、FORMを意識して

質問してみるといいかもしれません。

FORMとは

Family:家族のこと

Occupation:仕事のこと

Recreation:趣味のこと

Message:自分の信念や人生観など

これらのことは、自分から話しやすい

からです。

また職業について言えば、現役で

仕事している方なら、今後の検査

プランや、治療プランをどうするか

にも関わるので、編集長は必ず

聞き出しています。

初めのうちは、何となく聞きにくいかも

しれませんが、いろいろ役に立つので、

必ず聞き出しておきましょう。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆水戸済生会総合病院の

内科専門研修について

10月から登録開始がうわさされている

専門研修ですが、当院には内科の

基幹型研修プログラムがあります。

既にお問い合わせをいただいて

います。ご質問などは下記の

アドレスからお願い致します。

↓

◆病院見学や、ご質問・お問い合わせは

こちらからご連絡ください。

↓

—–

水戸済生会の専門研修・・・腎臓内科

今回は腎臓内科の紹介です。

当院は日本腎臓学会認定の

研修施設です。また、年間新規

入院患者数は1034症例(2018年度)と、

年々増加しています。

内容としては、腎炎やネフローゼ、

急性腎不全はもちろんのこと、

慢性腎不全の治療選択(血液透析、

腹膜透析)、透析患者のアクセス(シャント)

トラブルや、他科に入院中の透析患者の

合併症も含めて、多くの症例に触れる

ことで幅広い経験を積むことができます。

さらに当院の大きな特徴が2つあります。

1つは、当院は茨城県立こども病院と

隣接しており、総合周産期母子医療センター

があります。このため腎炎合併妊娠や

透析患者さんの妊娠などの、普通の

施設では、まずお目にかかれないような

症例が経験可能です。腎生検や透析

導入症例も多く、多彩な患者を経験

できます。

2つ目は、透析のアクセストラブル

症例の多さです。残念ながら透析患者

さんのアクセストラブルは避けられません

が、当院では、2018年度は手術が年間

331件、PTAが390件と、水戸地区だけ

でなく、広く症例を紹介いただき、

対応しています。かなり難渋する症例も

含まれるのですが、ほとんどを腎臓内科

のみで対応しており、腎臓内科医なのに、

朝から晩まで手術室かカテ室で過ごす

日があるほどです。

ここで、ちょっと手を止めて、

あなたが腎臓内科の専門研修を

受ける時のことを考えてみてください。

まだ専門的な知識のない時期に

症例数だけ多い病院で研修しても、

診療に深みがでません。

一方、質は高いけれど、症例の

偏りがある病院で研修しても

診療に幅がでません。

数の点でも、質の点でも

腎臓内科領域の症例をバランスよく、

かつ多くの症例を経験できるのが

当院の特徴と言えます。

当院では内科専門医プログラムを

終えて、腎臓内科のサブスペシャル

ティ研修へと、腎臓専門医取得まで

シームレスな研修環境を提供できます。

他にも透析専門医や高血圧専門医、

アフェレーシス専門医などを取得する

ことも可能です。

また、腎臓内科は若手や女性医師も多く

明るい雰囲気で気軽に上司に相談でき、

家庭やプライベートとのバランスも

整えながら日々研修に励むことが

できます。

あなたも症例に困ることもなく、

数と質を担保された当院で

内科専門研修、そして腎臓専門医の

取得を目指してみませんか?

見学の申し込みや、内科専門研修

そして腎臓内科の研修について

ご質問がある方は、下記から

ご連絡ください!

↓

<スタッフ>

副院長:海老原 至 (札幌医大 平成6年卒)

部長:佐藤 ちひろ (筑波大学 平成18年卒)

部長:黒澤 洋 (岩手医大 平成19年卒)

部長:荷見 祥子(秋田大学 平成21年卒)

部長:郡司 真誠 (富山大学 平成23年卒)

部長:椎名 映里 (山形大学 平成25年卒)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆松永先生の感染症カンファ

松永先生の感染症カンファを

下記日程で開催します。

院外からの参加も歓迎します!

令和元年9月10日(火)13時より

参加を希望される方はこちらにご連絡ください!

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/contact

◆病院見学や、ご質問・お問い合わせは

こちらからご連絡ください。

↓

◆感想やコメントはFacebookページから

お願いします!

↓

https://www.facebook.com/mitosaiseikai/

—–

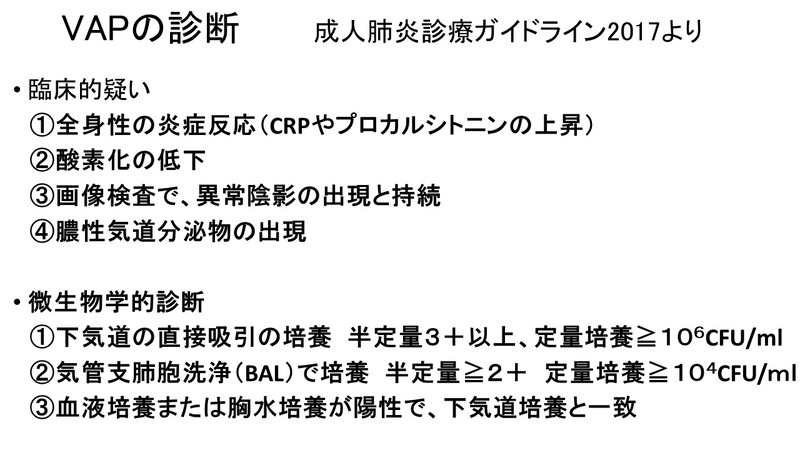

肺炎患者の対応 その6

今回は呼吸器関連肺炎(VAP)です。

VAPはHAPの一つですが、

「気管挿管下人工呼吸を開始して

48時間以降に発症した肺炎」

と定義されます。

ICUにおける主要な感染性合併症であり、

全挿管患者の9~27%に発生すると

されています。

起炎菌は緑膿菌が最多ですが、

エンテロバクターやセラチア、

マルトフィリアなど、治療に

難渋するグラム陰性桿菌も多く、

黄色ブドウ球菌やMRSAの割合も

高いようです。

さて、ここで質問です。

あなたはどうやって

VAPと診断していますか?

そもそも、挿管されるくらい

原疾患の状態が悪い、

抜管できないという状況な訳ですから、

CAPのようにレントゲンで肺炎像が

はっきり見えるとは限りません。

欧米のガイドラインなどでも

確立した診断基準はないようですが、

成人肺炎診療ガイドライン2017では

以下のようになっています。

こうしてみると、もっともな

ことばかりですが、臨床では

はっきりしない、モヤモヤが

残ることも多いのが実際の

ところ。

挿管されている患者さんでは、

発熱の原因として、VAP以外に

尿路感染症やCLABSI(ライン感染)など

いくらでもあるので、VAPの診断は

簡単ではないのです。

VAPは早期の治療開始は大事ですが、

熱が出たからVAPと簡単に決めないで

他の熱源の検索も忘れないようにしましょう。

そして、治療もさることながら、

大事なのは予防です。

具体的には

①手指衛生

②仰臥位の回避

③呼吸器回路を頻回に交換しない

④過剰な鎮静を避ける

⑤人工呼吸器からの離脱

⑥声門下腔吸引孔付きチューブの使用

⑦口腔ケア

ちなみに、②のために頭部を

30~45度挙上するだけで、

VAPリスクが67%も減少します。

⑥はメタ解析でVAPの発症を低下

させることが示されているそうです。

(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆松永先生の感染症カンファ

松永先生の感染症カンファを

下記日程で開催します。

院外からの参加も歓迎します!

令和元年9月10日(火)13時より

参加を希望される方はこちらにご連絡ください!

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/contact

◆病院見学や、ご質問・お問い合わせは

こちらからご連絡ください。

↓

◆感想やコメントはFacebookページから

お願いします!

↓

https://www.facebook.com/mitosaiseikai/

—–

水戸済生会の専門研修・・・循環器内科

今回は循環器内科の紹介です。

現在、当院で内科専攻医として

研修中の先生は、循環器内科を

志望しています。

彼は茨城県内出身で、初期研修を

当院で行ったということもありますが、

「豊富な症例、上級医からの手厚すぎる

ぐらいの指導が、当院での内科専門

研修を決めた理由の一つになった」

さらに、

「当院は専攻医が少ないので

心カテなどの手技も、術者として

がっちり経験できるから」

と言っています。

循環器内科を考えているあなたなら、

・PCIをやりたい

・アブレーションをやりたい

・成人先天性心疾患に興味がある

・CRTなど心不全治療に関心がある

・TAVIやクリップなど弁膜症の治療を

やってみたい

など、いろいろ心に秘めた目標があるはず。

実際のところ、循環器内科は手技に

関わることが多く、それが大きな魅力

です。

そこで当科では、あなたに早く手技を

習得して、現場で活躍してもうために、

できるだけ担当患者さんの術者を

経験してもらっています。

なぜなら、特に手技は見ているだけ

では決して上達しません。上手く

できずに、上級医に取り上げられた

としても、手を動かしてみて、

初めて理解できることがあるからです。

同時に、手技だけなく最短で

循環器専門医の取得を目指して

もらいます。

現在の制度では、循環器専門医を

取得しないと、いくら経験や技術が

あっても、その他の循環器領域の

資格や新しいデバイスを扱えなく

なっているからです。

当院では、循環器専門医に必要な

症例を確保するために、施設を

異動する必要がありません。

さらに、多くの循環器関連資格も

当院で取得可能です。

じっくりと腰を据えて、技術の取得と

経験症例数の確保に専念できます。

当院の基幹型内科専門医

プログラムは、最短で循環器

専門医を受験できるように

連動研修(並行研修)を取り入れて

います。

循環器専門医をめざすあなたを

強力にバックアップします!

当院での内科専門研修、および

循環器内科の研修について

ご質問をお待ちしています。

下記アドレスまで、お気軽に

お問い合わせください!

↓↓

https://recruit-mito-saisei.jp/contact

<付>当院で取得可能な資格

PCIを習得したいあなたには

・CVIT(日本心血管カテーテルインター

ベンション治療学会)認定医、専門医

アブレーションをやってみたいあなたには

・不整脈専門医

心不全治療に興味があるあなたには

・ICD/CRT植え込み資格

・日本超音波学会専門医

PADや大血管にも関心のあるあなたには

・脈管学会専門医

・IVR専門医

・ステントグラフト(胸部・腹部)実施医、指導医

また、各種デバイスが早期に導入される

施設のため、実施資格を取得できます。

他にも、こども病院が隣接しており、

成人先天性心疾患症例も経験可能です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆松永先生の感染症カンファ

松永先生の感染症カンファを

下記日程で開催します。

院外からの参加も歓迎します!

令和元年9月10日(火)13時より

参加を希望される方はこちらにご連絡ください!

↓

https://recruit-mito-saisei.jp/contact

◆感想やコメントはFacebookページから

お願いします!

↓

https://www.facebook.com/mitosaiseikai/

—–

舩越先生にお越しいただきました!

8月26日に船越先生のレクチャーを

開催しました。

舩越先生は東京ベイ・浦安市川

医療センターで救急・集中治療科の

部長として活躍されています。

共著や監訳、多くの記事も書いて

いるので、ご存知の方もいるでしょう。

じつは編集長とは、IVRの関係で

不定期に当院に来てもらっています。

そして当院に来た際には、短時間ですが

研修医向けにレクチャーをして

もらっています。

今回は「ERにおける心電図の読み方」

のテーマで話してもらいました。

典型的なSTEMIの心電図だけでなく、

後壁梗塞や右室梗塞、重症三枝病変

もしくは主幹部病変を疑うポイント、

さらには肺塞栓を疑うべき心電図に

ついても紹介してくれました。

次回の日程は決まっていませんが、

タイミングが合えば、ぜひご参加ください!

(編集長)

—–